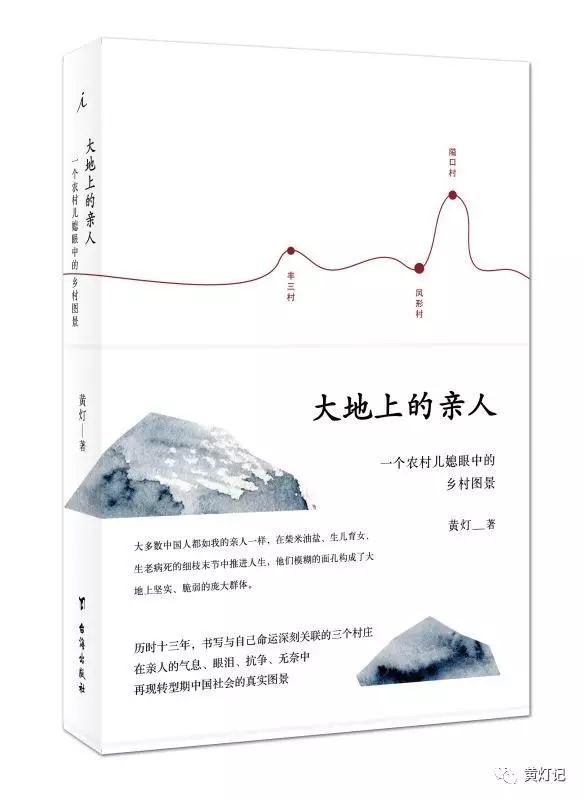

(本文为拙著《大地上的亲人:一个农村儿媳眼中的乡村图景》序言,原题为《用文字重建与亲人之间的精神关联》,曾以《逃离与回望》为题发表《作品》2016年8月)

《大地上的亲人》终于出版了,本书讨论的核心问题为:在近三十年刺眼的乡村书写中,如何与同呼吸、共命运的亲人建构一种文化上的关系?这种追问是中国知识界无法回避的难题,也是我无法回避的难题。

作为整个家族唯一获得高学历的人,我的成长,隐喻了一种逃离乡村的路径。长久以来,在知识包裹、理论堆积的学院生活中,我以为个人的日常和身后的亲人失去关联,是一种正常。事实上,在一种挂空的学院经验中,如果我愿意沉湎于概念的推演和学术的幻觉,我的生活确实难以和身后的群体产生太多交集,无可否认,当我不得不目睹亲人的不堪和不幸时,在无能为力的同时,我内心也隐隐升起一种逃离的庆幸。

2002年9月,在逃离九十年代大厂下岗的人生低谷,获得硕士学位后,我没有选择工作,而是南下广州继续攻读博士,“南方”作为一个实在的场域,突兀地进入我的视野。对我而言,人生的宏图再一次展开,理论的诱惑让我沉迷,在学院的高深中,我一次次感激命运让我逃脱国企下岗的厄运,庆幸个人的努力终于获得了回报,只要拿到学位,顺利毕业,我的人生就会自然而然驶入早已预设好的人生轨迹,从此远离底层,远离辛酸与泪水,在个人奋斗的路线图中,每一个环节严丝密缝,与闪闪发光的时代交相辉映。确实,十几年前的博士头衔,还有足够的含金量让任何一个底层青年摆脱卑微。

我从来没有想到,在广州打工多年堂弟的一次偶然造访,让我将目光转向了另一个群体。我记得2002年中秋傍晚,堂弟敲开我的门,看到我没有外出,怎么也掩饰不住四年未见的高兴,他兴奋地告诉我,如何巧妙躲过门卫的盘查,顺利进到了在他眼中神秘不已的中大校园,至此我才知道,我可以自由出入的校园,并不是对所有人开放,十四五岁就来广州打工的堂弟,无论有着怎样年轻的脸孔,终究难以掩饰属于农民的阶层气质。我留意到他手中的物品,一包是“广州酒家的精装月饼”,一包是“蒙牛牛奶”,这些今天看来极为普通的东西,对念书的人而言,也很少享用,我没想到十九岁不到的堂弟竟然给我送来这些。

我责怪他花钱,他只说了一句,“你第一次在广州过节,一个人太冷清。”我问他手头是否还有钱,他毕竟是个孩子,仿佛为了让我放心,很开心的告诉我身上还有50元,我事后才知道,堂弟因为当时年龄太小,手艺不精,也只能靠打零工混口饭吃。他甚至没有接受我请他去食堂吃饭的邀请,就匆匆赶回了工地。在此以前,我尽管听父母说起,故乡的很多亲人,都蜗居在广州一个叫塘厦的城中村,但我从来没有动过念头去看望他们,甚至因为有些亲人赌博、吸毒,总和一些说不清来源的人混在一起,为了避免给自己带来麻烦,我潜意识和他们保持距离,划清界限。

堂弟的到来,让我感动并震惊,多年思考的一个问题逐渐清晰,在城乡二元对立结构中,逃离的群体,是如何在知识的规训中,以个人成功的名义剥离一种本真的感情,并在内心注入更多上升通道的算计和权衡?又是如何在不知不觉、不动声色中塑造精英的感觉,逐渐疏远身后的亲人?我隐隐感到竭力营构的优越感轰然垮掉,自我审视悄然出现。

堂弟的到来,让我感动并震惊,多年思考的一个问题逐渐清晰,在城乡二元对立结构中,逃离的群体,是如何在知识的规训中,以个人成功的名义剥离一种本真的感情,并在内心注入更多上升通道的算计和权衡?又是如何在不知不觉、不动声色中塑造精英的感觉,逐渐疏远身后的亲人?我隐隐感到竭力营构的优越感轰然垮掉,自我审视悄然出现。

——这是我内心深处最大的隐秘。这个偶然的场景和事件,堂弟压根就不会放在心上,但却总是自动校准我人生的方向。在此以前,我一次次逃离人生的险境,在周密的计划和有效的努力中,越来越接近成功人士的轨迹,在貌似精英化的个人路线图中,逃离故乡是摆脱厄运的起点,远离亲人是重塑精英感觉的开端。我在暗中使劲,众多亲人不体面的容颜,在城市的傲慢和学院的高深中,被我涂抹成忽略不计的背景,我并非有意远离他们,但不同的人生境遇,确实让亲人之间普通的交集,变得遥不可及。

我得承认,在堂弟身上,有我很多难以理解的谜底,我不知道一个五个月就失去母亲,在被父亲多年舍弃,不得不和哥哥相依为命,初中都没有读完,为了获取进城打工的机会,不惜将年龄改大四岁的留守孩子,在广州多年的辛酸辗转中,是如何保存一种悲悯和爱的能力?不知道在塘厦如此混乱、肮脏的环境中,一个底层的打工孩子,在被打、被骗、被拖欠工资、被抓进收容所饿饭三天后,为何对生活没有太多抱怨,依然懂得去关心亲人?

这些基本的东西,恰恰在我多年的求学生涯中,被日渐生硬、冰冷的知识稀释,我反观自己的生存,发现知识的获取,不过让我冠冕堂皇地获得一种情感日渐冷漠的借口,然后在规整、光鲜、衣食无忧的未来期待中,逐渐模糊对另一个群体的注视。从此以后,我意识到单纯从“经济层面”来简单观照打工的亲人,并搭配一份来自身份差异的道德优越感,或者敷衍地施以廉价的同情,是多么世故、浅薄而又不可理喻。对他们精神世界和时代之间关系的勾连,成为我此后多年的心愿。

堂弟稚嫩的身影,彻底接通了我和亲人之间曾经畅通的爱的通道,在知识包裹中,因为眼光的转向,我感觉心灵重新获得了活力。在念书阶段,我多次接受他们的邀请,去白云区的塘厦村和亲人共度传统节日,我陪着前来接我的堂弟,一次次穿梭在城中村的街道,真真切切地见识了什么叫一线天,什么叫握手楼,什么叫蜗居,什么叫暗无天日。一种完全不同的生活场景在我眼前展开,故乡的美好记忆与他们南方的生活场景,构成了触目惊心的对比。在时空的错落中,现代性转型过程中的村落命运推到我眼前,一旦将目光投向他们,注视他们的生存,时代转型的隐秘就昭然凸显:在时代的裂变中,他们和我一样,共同承受个体和时代共生的命运。没有谁可以漠视时代呼啸而去的滚滚烟尘,没有谁的命运可以割舍与大时代的深刻关联。

堂弟稚嫩的身影,彻底接通了我和亲人之间曾经畅通的爱的通道,在知识包裹中,因为眼光的转向,我感觉心灵重新获得了活力。在念书阶段,我多次接受他们的邀请,去白云区的塘厦村和亲人共度传统节日,我陪着前来接我的堂弟,一次次穿梭在城中村的街道,真真切切地见识了什么叫一线天,什么叫握手楼,什么叫蜗居,什么叫暗无天日。一种完全不同的生活场景在我眼前展开,故乡的美好记忆与他们南方的生活场景,构成了触目惊心的对比。在时空的错落中,现代性转型过程中的村落命运推到我眼前,一旦将目光投向他们,注视他们的生存,时代转型的隐秘就昭然凸显:在时代的裂变中,他们和我一样,共同承受个体和时代共生的命运。没有谁可以漠视时代呼啸而去的滚滚烟尘,没有谁的命运可以割舍与大时代的深刻关联。

在关于乡村的叙述中,他们不是作为一个偶然的个体存在,而始终作为一个庞大而隐匿群体在默默承担。乡村的面相如此复杂,我亲人的命运也各不相同。我将审视投向自己,猛然发现,在近三十年刺眼的乡村书写中,如何与同呼吸、共命运的亲人建构一种文化上的关系,事实上成为知识界无法回避的难题。在时代狂奔的脚步声中,资质、运气、机缘在成功学的价值包装下,被叙述为决定个体命运的关键要素,从根本上瓦解了乡土中国的缓慢、恒定的气质,但只要稍稍冷静做一种整体的观察,会发现这些偶然的要素,根本无法推导出一个群体的必然命运。

我决心书写这个群体。一旦他们进入我的视线,而且调动起了我越来越强烈的表达欲望时,我意识到,在进入他们的生存肌理时,首先要从心底避免介入式的冒犯,而要尽量采用浸入式的交流。我特别害怕不由自主的优越感,凌驾于他们的讲述之上,更害怕他们不经意中讲出的人生经历,在我的笔下,经由文字被轻佻地包装成他者的故事。因为对我的信任和爱,亲人们在讲起各自的南下经历时,甚至都带着笑意,哪怕最悲惨的事情,他们也不懂得煽情。我提醒自己,必须意识到他们讲述背后的情绪过滤,和我文字背后情绪膨胀这两者之间的客观差异。

本书的成形尽管来自一个偶然的机会,但如果要进一步溯源,就必须回到十几年前,我不再将乡村仅仅视为一个寄寓乡愁的载体,而是将其作为一个“问题的场域”。2007年,经由婚姻的关系,我作为一个亲历者,目睹了另一个场域的普通农家,怎样在社会转型中经受种种挣扎,这种因为深刻嵌入家庭而带来的血肉关联的疼痛,让我进一步确信个体命运和时代之间的深度关联,意识到农村作为社会问题的终端场域,如何承受社会转型的洗礼,不得不遭受难以摆脱的厄运,这种近距离的观照,让我深刻感受到,场域的差异不是构成困境的原因,共同的身份才是他们领受相同命运的秘密,《一个农村儿媳眼中的乡村图景》一文,不过是多年观察的一次偶然出场。由这个视点出发,我将目光投向了与我生命产生关联的乡村场域:丰三村、凤形村、隘口村。我在地图上无法找到那些村庄的具体位置,但它们却经由亲人的泪水和气息,流转到我的笔端,面目逐渐丰富和清晰。

我书写的立足点来自对三个村庄亲人命运的透视。丰三村,我作为一个外省女子嫁入的普通村庄,位居湖北,离我的故地几百公里,若不是姻缘,它和我的生命产生不了任何交集,直到今天,这里依然生活了我大部分兄弟姐妹和第三代亲人;凤形村,我出生的湖南村庄,尽管因为别的原因,我并未在此居留多久,但爷爷奶奶墓碑铭刻的孙辈名字,毫无疑问明确了我人生的来处,经由父母的转述,我知道任何一个家庭生老病死的所有消息,今天,我父辈那边的大批亲人依然生活于此,很多并未摆脱生存的困境;隘口村,外公外婆带我长大,陪我度过快乐童年的村庄,是我一生精神的滋养地,这个闭上眼睛,我可以说出任何一条道路的村庄,尽管和我没有传统意义上的身份依附关系,但从情感而言,它却深入骨髓,最能勾起我对故乡的深刻记忆。尽管从经济层面而言,这里很少陷入触目惊心的窘状,但败坏的社会风气还是将它拖入无法摆脱的绝境。

在本书中,我企图通过以上三个村庄亲人生存的描述,以此观照转型期中国农民的整体命运,并试图勾勒其生存和命运抗争的复杂图景。这注定此书的写作,既不同于纯粹的文学写作,也不同于纯粹的学术著作,甚至因为创作主体的专业背景,及其和所叙对象之间的情感牵连,对感情的过滤都难以做到彻底,但这并不妨碍本书的写作,是问题推动下的真相呈现,这样,杂糅性和不纯粹性,就构成了它的基本特征。

也许,和很多社会学家、人类学家比较起来,此种表述带有过于强烈的主观色彩,但我恰恰认为,对本书而言,因为对亲人命运的流转建立在陪伴、熟悉基础上,甚至资料的获取都在拉家常状态下进行,没有刻意采用面对他者所用的田野方式,这样,弥漫其中的主观色彩,因为渗透了来自情感的理解,附加了一份切肤的体恤,也并非完全没有价值。甚至,和很多侵入式的研究比较起来,这种知根知底的表述,因为姿态的平等和下蹲,更能将他们还原到各自的语境,从而更好地凸显其行为动机及内心秘密。

我始终认为,在现代化的进程中,城市与乡村命运的纠葛,在中国语境下,对任何一个家庭的透视,对任何一个群体的透视,都能获得隐喻时代的效果,实现对真相的指证。作为一个亲历者和介入者,我目睹了亲人命运的变迁,关注他们的任何消息,这无法保证我的专业解读,但却能以经验的真实、复杂,让我找到一个切口,对转型期中国问题进行思考和透视。

毫无疑问,此书直面的是农村问题,而农村问题多种面相的差异,是真实的存在。说到底,农村的问题从来不只和农村有关,它的背后连着更广阔的世界,农村是社会一切问题的终端场域,社会所有的问题之流,最后都要进入这个末端,当全球一体化的序幕拉开,信息化伴随现代性的强势渗透,农村的生存,从细处看,是一幕幕揪心的悲喜剧,但从大处看,却是农业文明与工业文明互相竞争、交融的必然结果。对农业大国的中国而言,当下农村问题的尖锐性在于,在城乡的二元体制中,整个社会承受不起农村衰败的代价,承受不起农村青年上升通道堵塞的代价。

关于乡村的出路,我在本书中并没有提供面容简洁的答案,这固然来自乡村境况的复杂,更来自现代化进程中,社会转型早已呈现出疑难杂症的症候,任何单一的药方都无法做到药到病除,更来自乡村作为所有问题的终端场域,它与各种要素之间的复杂关联,从空间上,农村与城市紧密连接,无法分割,从发展层面上,对农村而言,经济维度与文化、政治、精神维度产生了真实较量。

无论如何,在现代化进程中,广大的乡村伴随经济的凋敝、价值的失范及人心的荒芜,早已成为广袤国土的一个个触目的伤疤。也正因为这样,我对当下依然停留于“经济的维度”来观照、理解农村深怀警惕,对种种外在、依附型的行动并不看好。今天,农村的诉求,不应简单地停留于经济层面,精神和文化的需求,也应得到重视,否则,就算如隘口村这样并无太大经济压力的村庄,在价值失范的状态下,同样会面临难堪的挑战。

费孝通在写作70年前的《内地的农村》曾坦言,“我在这本书里所说的,我相信都是有事实根据的,因为我是个极力主张社会科学一定要从实地研究开始的人。10多年来,我一直为这主张而工作,而且常希望我们这种实地研究的工作能有一天挽回现在风行的空谈和官僚性闭门造数字的空气。我宁可因求真实性而牺牲普遍性。”跨越时空,我相信他“宁可因求真实性而牺牲普遍性”,在今天依然有其生命力。

对我而言,从熟悉的农村场域,进入到社会转型期诸多难题的考察,是我目前能找到的最有效的介入方式,尽管在现有的知识谱系中,个体经验依然面临有效性指证的风险,但我相信,在一个事实上的大时代中,没有谁可以和时代的裂变逃脱干系。说到底,乡村镜像是整个中国和时代的隐喻,只不过,在直面城乡关系时,越来越多的知识人认同城市视角,并由此带上优越和强势的眼神,难以从内心承认城市与乡村的事实一体。

本书的写作,是我作为短暂身份上的城市人,向永久文化上的乡下人的回望和致意。

(作者:黄灯。本文首发于微信公众号“黄灯记”,作者授权激流网转载)