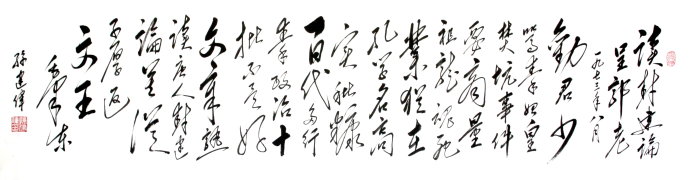

七律·读《封建论》呈郭老:劝君少骂秦始皇,焚坑事件要商量。祖龙魂死业犹在,孔学名高实秕糠。百代都行秦政法,十批不是好文章。熟读唐人封建论,莫从子厚返文王。(毛泽东,1973年8月5日)

七律·读《封建论》呈郭老:劝君少骂秦始皇,焚坑事件要商量。祖龙魂死业犹在,孔学名高实秕糠。百代都行秦政法,十批不是好文章。熟读唐人封建论,莫从子厚返文王。(毛泽东,1973年8月5日)

孔墨究竟是什么立场?

到了现在要来论孔子与墨子实在不是件容易的事。他们是大师,有不少的门徒,尤其孔子,二千年来是被视为了天教主的,关于他们的事迹和学说,自然不免有不少的美和傅益。譬如我们读一部《新约》,便只见到耶稣是怎样的奇,不仅难治的病着手成春,而且还有起死回生的大力。孔墨虽然没有这样被人神化,而在各自的门户内是充分被人化了的。因此,我们如未能探求得他们的基本立场之前,所关于他们的传说或著作,我们都不好轻率地相信。那么又什么资料上来探求他们的基本立场呢?很可庆幸的是他们态度差不多完全相反,我们最好从反对派所传的故事与批中去看出他们相互间的关系。反对派所传的材料,毫无疑不会有溢美之辞,即使有诬蔑溢恶的地方,而在显明相互的关系上是断然正确的。因此我采取了这一条路,从反对的镜子里去找寻被反对者的真影。

墨子后起,他是反对孔子的。在现存的《墨子》书里面有《非儒篇》,那里面有几段关于孔子的故事,我觉得最有研究的价值。

第一个故事:

齐景公问晏子曰:“孔子为人何如?”

晏子不对。公又复问,不对。

景公曰:“以孔丘语寡人者众矣,俱以为贤人也。今寡人问之而子不对,何也?”

晏子对曰:“婴不肖,不足以知贤人。虽然,婴闻贤人者入人之国,必务合其君臣之亲,而弭其上下之怨。孔丘之荆,知白公之谋而奉之以石乞。君身几灭而白公僇。婴闻贤人得上不虚,得下不危;言听于君必利人,教行于下必利上。是以言明而易知也,行明而易从也,行义可明乎民,谋虑可通乎君臣。今孔丘深虑周谋以奉贼,劳思尽知以行邪,劝下乱上,教臣杀君,非贤人之行也;入人之国而与人之贼,非义之类也;知人不忠,趣之为乱,非仁之类也。逃人而后谋,避人而后言,行义不可明于民,谋虑不可通于君臣;婴不知孔丘之有异于白公也,是以不对。”

景公曰:“呜乎,贶寡人者众矣,非夫子则吾终身不知孔丘之与白公同也。”

这个故事,在年代上有些大漏洞。楚白公之乱见《左传》哀公十六年。这一年的四月孔子死。七月白公胜发难。齐景公呢,已经死去十二年了,晏婴比景公还要死得早。因此以前的人便都说这是墨子的“诬罔之辞”,那自然是没有什么问题的。不过诬罔就算是诬罔吧,我觉得很有意思。因为我们从这儿可以看出:墨子是赞成“入人之国,必务合其君臣之亲,而弭其上下之怨”的,孔子呢,则和这相反,“劝下乱上,教臣杀君”。更说质实一点吧,便是墨子是反对乱党,而孔于是有点帮助乱党的嫌疑的。这是极有趣味的一个对照。

第二个故事:

孔丘之齐,见景公。景公悦,欲封之以尼谿,以告晏子。

晏子曰:“不可。夫儒浩居(傲倨)而自,顿者也,不可以教下;好乐(音乐)。而淫人,不可使亲治;立命而怠事,不可使守职;宗(崇)丧循哀,不可使慈民;机服勉容,不可使导众。孔丘盛容修饰以蛊世,弦歌鼓舞以聚徒,繁登降之礼以示仪,务趋翔之节以观众,博学不可使议世,劳思不可以补民;累寿不能尽其学,当年不能行其礼,积财不能赡其乐。繁饰邪术以荧世君,盛为声乐以淫愚民;其道不可以期世,其学不可以导众。今君封之,以利齐俗,非所以导国先众。”

公曰:“善。”

于是厚其礼,留其封,敬见而不问其道。

孔丘乃恚怒于景公与晏子,乃树鸥夷子皮于田常之门,告南郭惠子以所欲为,归于鲁。有顷闻齐将伐鲁,告子贡曰:“赐乎!举大事于今之时矣。”乃遣子贡之齐因南郭惠子以见田常,劝之伐吴;以教高、国、鲍、晏,使毋得害田常之乱;劝越伐吴。三年之内齐、吴破国之难,伏尸以亿术数。孔丘之谋也。

这段故事的前半也见《晏子春秋》外篇,但《晏子春秋》一书很明显地是墨子学派的人所假托的。晏子反对孔子的说话完全是墨子的理论,《公孟篇》云:“子墨子谓程子曰:(儒之道足以丧天下者四政焉。儒以天为不明,以鬼为不神,天鬼不说,此足以丧天下。又厚葬久丧,重为棺椁,多为衣衾,……此足以丧天下。又弦歌鼓舞,习为声乐,此足以丧天下。又以命为有,……此足以丧天下。”)这四政和这儿的傲倨自顺,好乐淫人,立命怠事,崇丧循哀,是完全一致的。这段故事当然也是在做小说。但最重要的还是在后半,同前一个故事表示孔子在帮忙白公胜一样,他又在帮忙田成子。这事恐怕倒近乎事实,另一反对派的庄子后学,在《盗跖篇》里也提到过一些影子:“田成子常杀君窃国而孔子受币。”但在《论语》里面所说的情形便完全不同了。

陈成子弑简公,孔子沫浴而朝,告于哀公曰:“陈恒弑其君,请讨之。”

公曰:“告夫三子。”

孔子曰:“以吾从大夫之后,不敢不告也。君曰告夫三子者?”

之三子告,不可。

孔子曰:“以吾从大夫之后,不敢不告也。”(《宪问》)

这纯全是忠于主上,而反对乱贼的立场。但我们如要做一个公平的批判人,就宁肯相信《墨子》和《庄子》,而不肯相信一些孔门后学的。因为“三占从二”,我们当从多数。这是一。凡是扶助或同情乱党的人,他的子孙后进是谁也要替他掩盖掩盖的,这是二。

第三个故事:

“孔丘为鲁司寇,舍(捨)公家而奉季孙。季孙相鲁君而走,季孙与邑人争门关,决植。”

这故事颇残缺,“决植”两字上当有夺文,不过意思是可领会的。决假为抉,植是户旁柱,相传“孔子之劲举国门之关而不肯以力闻”。“决植”大约就是当季孙逃走时,城门掩上了,逃不出,而孔子替他把城门挺开了?这位千斤大力士,照墨子看来是心术不正,所以他的弟子们也就跟着他学,到处捣乱。以下是这三个故事的总批评:

“孔丘所行,心术所至也。其徒属弟子皆效孔丘。子贡、季路辅孔悝乱乎卫,阳货乱乎齐,佛肸以中牟叛,漆雕刑残,×莫大焉。夫为弟子后生[于]其师,必修其言,法其行,力不足,智弗及而后已。今孔丘之行如此,儒士则可以疑矣。”

我们真应该感谢墨子或其后学,有他们这样充满敌忾的叙述和批评,不仅表明了孔子的真相,而且也坦露了墨子的心迹。一句话归总:孔于是袒护乱党,而墨子是反对乱党的人!这不是把两人的根本立场和所以对立的原故,表示得非常明白吗?

乱党是什么?在当时都要算是比较能够代表民意的新兴势力。陈成子以大量贷出而以小量收回,因而把齐国公室的人民尽量争取去了,这是很有名的故事。季孙氏在鲁也有类似的情形,他礼贤下士,“养孔子之徒,所朝服而与坐者以十数”(《韩非·外储说左下》)。就拿白公胜来说吧,令尹子西分明称赞他“信而勇,不为不利”。就是反对他的叶公也只说他“好复言而求勇士,殆有私乎?”如此而已。“好复言”应该是说话算数的意思,也就是所谓“信”了。他作乱的一年恰巧是孔子死的一年(鲁哀公十六年),《左传》把那时的情形叙述得相当详细。他在七月发难,把令尹子西和司马子期都杀了,同时也把楚惠王捉着了。石乞劝他杀掉楚王,他不肯;劝他焚府库,他也不肯。结果惠王被人盗去,府库为叶公所利用,他竟一败涂地,“奔山而缢”了。关于焚府库的一节,《吕览·分职篇》有更详细的叙录,今揭之如次:

“白公胜得荆国,不能以其府库分人。七日,石乞曰:‘患至矣,不能分人,则焚之。毋令人以害我’。白公又不能。九日,叶公入。乃发太府之货与众,出高库之兵以赋民,因攻之。十有九日而白公死”。

据这故事看来,白公这个人实在还太忠厚了一点。石乞倒确是一位好汉。白公死后,他被人生擒,人们要他说出白公的死所,当然是准备戮尸,石乞不肯说。不说便要烹他,他也不肯蝉。结果他被人烹了。他倒确是一位智勇兼备的人。假使他果真是出于孔子的推荐,孔子不要算是很有知人之明的吗?

以下我们再把孔门弟子帮助乱臣贼子的罪状追究一下吧。

第一,“子贡、季路辅孔悝乱乎卫。”

这是鲁哀公十五年的事,在孔子死的前一年。那时候的卫君彻,是蒯聩的儿子。卫灵公不喜欢蒯聩,把他赶出国外去了,死后卫国立了他的孙子彻为卫君,在位都已经十二年了。蒯聩施用阴谋回到岡里来。劫持着孔悝,夺取了他儿子的君位。子路在做孔悝的家臣,他因为反对蒯聩,被蒯聩的人把他砍死了。后来把他的尸首也煮成了肉酱。消息传来的时候,据说孔子正在炖肉吃,他连呼“天祝予!天祝予!”(祝者斫也),叫人把炖的肉也倒了。这事,在庄子后学也在加以非难,《盗跖篇》云:“子路欲杀卫君而事不成,身菹于卫东门之上。”可见墨家和道家是同情蒯聩,而儒家是同情卫彻的。这在我们是无可无不可的事情,但要说“季路辅孔悝乱乎卫”或“欲杀卫君(指蒯聩言)而事不成”,不仅和当时的情形不甚相符,而且是有点类似于鞭尸戮墓了。

关于子贡的参加,《左传》和《史记》等书均不曾言及,但除这《非儒篇》之外,《盐铁论》的《殊路篇》也说到子贡。“子路仕卫,孔悝作乱,不能救君出亡,身菹于卫。子贡、子皋(羔)遁逃,不能死其难。”《盐铁论》或别有所本,大约在当时,子贡在卫也是担任有什么职守的吧。

第二,“阳货乱乎齐。”

阳货一名阳虎,这人在孔门弟子是没有把他当成孔门看待的,而且也把他说得很坏。但其实倒是一位了不起的人物。《孟子?滕文公篇》引阳虎曰“为富不仁矣,为仁不富矣”,真不失为千古的名言。《盐铁论?地广篇》引此二语作为“杨子曰”,因此有人遂疑阳货即杨朱(宋翔凤《论语说义》中有此说),但在我看来,无宁是杨朱的兄弟杨布。《韩非?说林下》云:“杨朱之弟杨布,衣素衣而出,天雨,解素衣,衣缁衣而反。其狗不知而吠之。杨布怒,将击之。杨朱曰:子毋击也。子亦犹是。曩者,使汝狗白而往,黑而来,子岂能毋怪哉?”这两弟兄的性情一缓一急,颇有点像宋时的程明道与程伊川。古者布与虎间音,而布作钱币用,与货同义,是则布与货是一字一名,虎是假借字了。以时代说来没有什么龃龉,性格也还相符。

阳虎本作乱于鲁,《左传》定公八年及九年载其事。八年冬十月,阳虎欲去三桓,入于灌阳关以叛。翌年六月伐阳关。阳虎出奔齐。他到齐国,请齐国出兵伐鲁,齐景公都打算答应他了,鲍文子以为不可。鲍文子说他“亲富不亲仁”,又说齐侯富于季孙,齐国大于鲁国,正是阳虎所想“倾覆”的。于是齐侯便听了他的话,把阳虎囚禁了起来。他逃了两次,终竟逃到了晋国,投奔赵氏。《左传》在这儿加了一句孔子的批评:“赵氏其世有乱乎!”这意思当然是很不满意于阳虎了。

以上是节取《左传》的叙述,照这情形看来,阳虎无“乱乎齐”的痕迹,因而《孔丛子?诘墨篇》便引作“乱乎鲁”,孙诒让以为“当从《孔丛》作鲁”。然在《韩非?外储说左下》有下列一段关于阳虎去齐走赵的故事。

阳虎去齐走赵。简主问曰:“吾闻子善树人。”

虎曰:“臣居鲁,树三人,皆为令尹。及虎抵罪于鲁,皆搜索于虎也。臣居齐,荐三人,一人得近王,一人为县令,一人为候吏。及臣得罪,近王者不见臣,县令者迎臣执缚,候吏者追臣至境上,不及而止。虎不善树人。”

据此,可见阳虎居齐,为时颇久;而他之去齐是因为“得罪”,则“乱乎齐”似乎也是事实,只这事实的真相是怎样,可不得而知了。唯《韩非·难四篇》亦言齐景公囚阳虎事,则与《左传》所述相同,或者是传闻异辞的吧。

此外,同一《外储说左下》篇,还有批评阳虎的一节:

阳虎议曰:“主贤明则悉心以事之,不肖则饰奸而试(弑)之”。逐于鲁,疑于齐,走而之赵。

赵简主迎而相之。左右曰:“虎善窃人国政,何故相也?”简主曰:“阳虎务取之,我务守之。”遂执术而御之,阳虎不敢为非,以善事简主,兴主之强,几至于霸也。

这批评可以算得公允。“兴主之强,几至于霸”和《左传》的“赵氏其世有乱乎”完全相反,仲尼的那句评语不是七十子后学的蛇足,便可能是刘歆弄的花样了。特别值得注意的,是这又一可宝贵的二句“阳虎议”一一“主贤明则悉心以事之,不肖则饰奸而弑之。”这确实是含有些革命的精神在里面的。这种精神不失为初期儒家的本色,例如孟子也说过这样的话:“君有过则谏,反复而不听则易位”,和这两句阳虎的主张是很相仿佛的。

第三,“佛肸以中牟叛。”

佛肸是晋国范氏的家臣,他以中牟叛,大约是在鲁哀公五年。《左传》在此年夏言:“赵鞅伐卫,范氏之故也,遂围中牟。”赵氏与范氏敌对,因卫助范氏故伐卫,因中牟叛晋故围中牟也。关于这事,《论语·阳货篇》有纪录:

佛肸召,子欲往。

子路曰:“昔者,由也闻诸夫子曰:亲于其身为不善者,君子不入也。佛肸以中牟畔,子之往也如之何?”子曰:“然,有是言也。不曰坚乎,磨而不磷?不曰白乎,涅而不缁?吾岂匏瓜也哉?焉能系而不食?”

佛肸要找老师去帮忙,老师也很想借这个机会去行道,“我难道是个硬壳葫芦儿?只能挂着做摆设,不能吃的吗?”急于想用世的孔老夫子的心境,真是吐露得淋漓尽致。这样袒护乱党的行径,连子路都不大高兴的,公然逃过了儒家后学的掩饰而收在了《论语》里面,实在是值得珍异的事。而且同在《阳货篇》里面还有公山弗扰的一节:

公山弗扰以费畔,召。子欲往。

子路不说(悦)曰:“末之也已,何必公山氏之之也!”子曰:“夫召我者而岂徒哉?如有用我者,吾其为东周乎!”

《左传》作公山不狃,以费畔事系于定公十二年,然在《孔子世家》则系于定公九年阳虎奔齐之后。公山与阳虎同党,阳虎于定公八年“入灌阳关以叛”,公山当亦同时响应,其定公十二年之畔,盖定而复反者也。定公十二年时孔子正为鲁司寇,则召孔子事当在八年。此事虽记于《论语》,而《非儒篇》不及,盖因公山氏非孔门弟子之故。

第四,“漆雕刑残。”

《孔丛子·诘墨篇》引作“漆雕开形残”,形与刑通,漆雕之为漆雕开,殆无疑问。唯因何而“刑残”,事无可考。《韩非·显学篇》儒家八派中有“漆雕氏之儒”,又言“漆雕之议,不色挠,不目逃,行曲则违于臧获,行直则怒于诸侯”,虽同一有姓而无名,亦当是漆雕开。王充《论衡·本性篇》,载漆雕开言“人性有善有恶”,与宓子贱、公孙尼子、世硕诸儒同,可见漆雕开确曾成一学派。《汉书·艺文志》儒家有“《漆雕子》十三篇”,班固注云“孔子弟子漆雕启后”,启即是开,因避汉景帝讳而改。後乃衍文。盖启字原作启,与后字形近。抄书者于字旁注以启字,及启刊入正文,而启则误认为后,更转为後也。这一学派既尚勇任气,藐视权威,自然是有遭受“刑残”的充分的可能。且此事,既与子路乱卫、阳货乱齐、佛肸衅晋等并列,必然也是所谓叛乱事件,那是毫无疑问的。

尤可注意的,初期儒家里面也有这样一个近于任侠的别派而为墨家所反对。近时学者,每以为侠出于墨,或墨即是侠;有此一事也就是强有力的一个反证。任侠之轻死虽有类于墨氏的“赴火蹈刃”,但他们的反抗权威却和墨家的“尚同”根本相反,我们是须得注意的。

又《孟子》书中言:“北宮黝之养勇也,不肤挠,不目逃,思以一毫挫于人,若挞之于市朝。不受于褐宽博,亦不受于万乘之君;视刺万乘之君若刺褐夫。无严诸侯,恶声至,必反之。”(《公孙丑上》)这和漆雕氏之议很相近。孟子又说,“北宫黝似子夏”,大约这位北宮黝也就是漆雕氏的后学,是一位儒家了。

以上,孔子帮助乱党,与其门人弟子帮助乱党例,见于《非儒篇》者一共七项。墨家既一一列举出来加以非难,在墨家自己当然是决不会照着这样做的了。这不是很鲜明地表示着了儒墨两派的基本立场吗?至少在初期,这情形,是无可否认的。所揭举的事实虽然不尽可靠,而《非儒篇》也不必就是墨子所写下来的文字,然把两派的立场实在是画出了极其鲜明的轮廓。以前推崇孔子的人,因为孔子已经成为了“大成至圣”,对于这些材料一概视为诬蔑,全不加以考虑。现今推崇墨子的人,把墨派几乎当成了不可侵犯的图腾,对于这些材料又一概视为痛快,也全不加以考虑。这些态度,我认为都是有所蒙蔽,非把这蒙蔽去掉,我们是得不到正确的认识的。

自汉武帝崇儒术黜百家以来,孔子虽然处于至高无上的地位,但在他构生前其实是并不怎么得意的,《龙子?让王篇》说他“再逐于鲁,削迹于卫,伐树于宋,穷于商、周,围于陈、蔡,杀夫子者无罪,藉夫子者无禁”;《吕览?慎人篇》亦有此说。注云“藉犹辱也”,足见孔子在当时,至少有一个时期,任何人都可以杀他,任何人都可以侮辱他的。这和亡命的暴徒有何区别呢!因此,我们要说孔子的立场是顺乎时代的潮流,同情人民解放的,而墨子则和他相反。这在孔门后学或许会喊冤屈,而在墨家后学是应该没有什么话好说的。

儒者要喊冤屈,这可能性很大。就是孔子在生当时,他的门徒已经在替他粉饰了。《论语》里面有下列一段故事,值得我们叙录。

子疾病,子路使门人为臣。病间,曰:“久矣哉,由之行诈也!无臣而为有臣,吾谁欺?欺天乎!且予与其死于臣之手也,无宁死于二三子之手乎!且予纵不得大葬,予死于道路乎!”(《子罕》)

这个故事不仅表示了孔子的态度,也把过渡时代的当时的时代性,表示得很清楚。臣是奴隶。在奴隶制时,主人死了奴隶大多数是要殉葬的,即使不殉葬总必然有一些特殊的行动。孔子生了病,子路以为会死,故尔把门人来假装成奴隶。这在子路或许是沿守旧制,想替孔子撑撑门面吧,也就和现今都还在烧纸人纸马那样。然而竟惹得孔老夫子那样生气,那样愤慨,痛骂了子路一顿。

我顺便要在这儿解释一下“门人”和“弟子”之类的字眼。这是春秋末年的新名词。那时沿守旧制的,有时也称为“徒”,称为“役”。门人服侍先生,和奴隶的情形差不多,不过是志愿性。而非强制性而已。“有事,弟子服其劳;有酒食,先生馔。”先生出门的时候,弟子要“仆”(即是当车夫),要任徒卫。但究竟不是徒,不是役,年稍长者先生视之如弟,稍幼者视之如子,因而有“弟子”之名。保守的子路,似乎不懂得孔子正以有“二三子”为新时代的光荣,而他偏要使同学们退回到旧时代的躯壳里去,竟挨受了那么一顿臭骂,那是罪有应得的。

但在于路或许还是出于无心,而在孔子死后,有心的粉饰更是层出不穷了。所谓“孔子没而微言绝,七十子丧而大义乖”,至少在这些方面是没有什么夸张的。一方面有墨家道家的攻击,另一方面以前的“窃国者”已经“为诸侯”了,乱党同情者的帽子是不好久戴的。故尔在《论语》里面也就有“陈恒弑其君,请讨之”的完全相反的记事,也更有“天下有道则政不在大夫,天下有道则庶人不议”之类的有道无道的放言,矛盾固然是矛盾,但我们与其相信神道碑上的谀词,无宁相信黑幕小说上的暴露。到了孟子手里粉饰工作更加彻底了,如“孔子于卫主痈疽,于齐主寺人瘠环”,大有不择木而栖的情况,也被斥为“好事者为之”,而另外说出了所主的两位正派人物来。到底那一种说法近乎事实,无从判断,但孟子是惯会宣传的人,他的话要打些折扣才行。举如他所说的“孔子成《春秋》而乱臣贼子惧”,那也就是一个最适当的例。《春秋》或许真是孔子所作的书吧,但那样简单的备忘录,在二百四十二年的行事当中记下了“弑君三十六,亡国五十二”,与其说足以使“乱臣贼子惧”,无宁是足以使暴君污吏惧的。

为更好地服务关注激流网的老师和朋友,特开通激流网会员办理通道:详见激流网会员办理方案

为了避免失联请加+激流网小编微信号jiliu1921

(作者:郭沫若。来源:摘自《十批判书》。责编:毕非)

(作者:郭沫若。来源:摘自《十批判书》。责编:毕非)