今年(2015年)10月16日,在复旦大学光华楼西主楼2001室召开了一个张济顺教授之《远去的都市:1950年代的上海》出版座谈会。张济顺教授毕业于复旦大学,曾任复旦党委副书记,后转任华东师大党委书记。她就自己完成的出版物,又回到自己母校来召开讨论会,并且仍然放在历史系的会议室来讨论,这当然是一件有历史意义的事。会议主办方没有通知我去参加,是一个邻居告诉我有这么一个座谈会,这样我就不告而去了。到了会场发现满满地挤满了人,多为青年,甚至窗外也站满了人。我是挤进会场的,主持会议的是熊月之先生,过去曾见过。会议室已没有座位了,临时找了个椅子坐在姜义华旁边,他是指定的第一个发言人。我去旁听这个会议,抱着一个宗旨,只听不说。为什么会有那么多青年学子有兴趣来倾听这一次讨论会呢?因为参加这次座谈会的都是海内外知名学者教授,如傅高义是哈佛大学的荣退教授,裴宜理是哈佛大学政治系讲座教授,还有华东师大历史系著名的教授,复旦大学历史系、上海社科院与中国当代史相关的教授都来参加会议了,会场上之所以挤那么多学生,他们大概都是慕名而来吧。休息时我还看到许多青年学子抢着与傅高义教授合影,可见其声望之高。对名人的个人崇拜历来有之,至今不衰。我认真听了一上午的发言,中间休息时还与张济顺教授友好地握了手,祝贺她的新书出版。上午结束时,他们留我午餐,我体力不济,就回家了,下午也没有再去参加会议。次日澎湃新闻便发了消息,标题是“傅高义裴宜理杨奎松等谈上海的1950年代是断裂还是延续”。在10月23日,文汇学人的副刊上也发了长篇消息,标题为“断裂与延续:当上海走过1949”。全文有一个简介:“到底断裂在哪里?延续在哪里?断裂与延续又是怎样交互作用,从而形成1950年代的历史?近日海内外学者聚集沪上座谈如何描述1950年代的上海。”

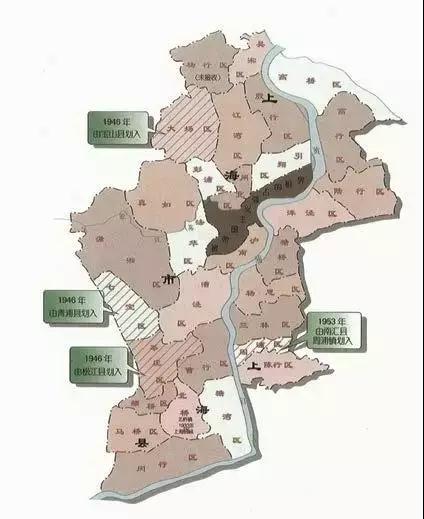

1940年代的上海组成

1940年代的上海组成

张济顺教授发言中提出的问题:1949年是不是中国历史的断裂,是不是存在着延续。她认为这一时间点前后的延续性虽然隐秘,但同样重要,正是这种断裂和延续交织进行,使得1950年代的上海呈现出一种革命和摩登交替的样态。傅高义的讲话提出:“为什么共产党来了以后,有这么多运动?思想教育的运动,三反五反,还有很多百花齐放,还有反右运动。为什么要运动?因为社会的结构变化没有满足全国的情况,他们(知识分子、资本家)本来的思想还在。虽然用了很多运动,但还没有改变。”所以对于1950年代的意义,傅高义觉得比不上1978年的改革开放。“1978年改革开放,是对人的生活,人的思想,人的结构都改变了,有点超过1949年,也包括1955年的结构。”会上也有不同意见。康内尔大学中美关系史研究讲座教授陈兼认为1950年代上海的摩登尽管和上世纪30年代的摩登有联系,但更多染上了新中国色彩的“摩登”,她还表示不同意傅高义教授把1978年和1949年比。她认为没有中国的1949年就没有中国的1978年。华东师大历史系的杨奎松教授则认为“社会层面的延续是主要的,政治层面断裂是主要的。”这是那天上午我听到的有关1950年代上海都市文化是断裂还是延续的内容。

我于1931年出生于上海的一个资产阶级家庭,整个三十年代是少年时期,四十年代是我的青年时期,自五十年代到六十年代是我从青年到壮年的时期,七十年代我是上下颠簸的时期,七十年代后期到八十年代我是在监狱中度过的,九十年代以后我逐渐恢复正常人的生活。某种意义上讲,从我出生的那一天起,到现在进入耄耋之年,我都没有离开过上海,上海都市文化的演变应该说我是一个亲历者,也是一个见证人。怎么看待上海都市文化所谓的断裂与延续,现在就以我作为一个过来人谈谈自己的感受吧。

1949年的上海现状

1949年的上海现状

摩登这个词是三十年代流行起来的。它从英文modern音译过来。它拥有现代或时髦的意义,用现在的话来讲是时尚的意思吧。社会的时尚,或者摩登与都市文化也许还不是同一个概念。现代上海都市的起点应是1843年,也就是鸦片战争以后,上海开埠建立租界开始的吧。从我的出生地讲,那是在福建路北京路口,那里是英租界,英租界的管辖者是工部局。此外还有法租界、日租界,那儿便是典型的半殖民地。在我幼年时期看到过红头阿三,是印度籍的巡捕。只有老城隍庙区域及闸北地区是中国政府管辖的地界。那时所谓上海的都市文化,本质上应该是半殖民地文化。文化这个东西总是和一定的政治经济生活联系在一起,是相应政治经济生活的反映。那时上海是远东最大的一个通商口岸,整个长江流域是它的腹地。上海还是一个工商业城市,由于它所处地理位置优越,所以还是进出口贸易,也就是当时国际贸易的中心,在亚洲的远东地区还占有特殊的地位。因此某种意义上,它是一个以商业为中心的城市,那么它的文化是为商业服务的。故三十年代的文化是为这个城市的商业和商人服务的。

南京路便是英租界典型的以商业为中心的街道。从外滩起到静安寺为止便是一个商店林立的街道。最热闹的地区在外滩到西藏路左右这一带。那时著名的永安、先施、新新、大新四大百货公司的商场都集中在南京路浙江路口到西藏路口一带。晚上八时,我父亲店里的职员经常带我去南京路看夜市,霓虹灯照得如白天一般。在法租界有淮海路一条街,日租界有四川路商业一条街。这是我幼年时期对上海商业的直观印象。那时我还从职工那里听到一些情况,四马路即现在的福州路有会乐里,那是红灯区,妓院集中的地方。晚上我跟他们经过浙江路到南京路,二侧都站着拉客的妓女。我还听说静安寺附近百乐门的故事,那是一个高档的舞厅,其地点就在今天愚园路218号。百乐门是Paramarnt的音译,意译为百乐的摩登场所。那里是大商人及黑恶势力汇聚取乐的场所。建筑物共有七层。底层是一个舞厅,上面六层是旅馆的客房,进舞厅的门票非常昂贵。下午1时——4时,每位50元,下午4时——晚上8时叫香槟舞,每人100元。里面有伴舞的舞女,每一曲子收25元。请男舞师教舞每人400元,有歌女演唱,乐队伴奏。主要的歌唱演员是吴莺,唱的歌曲如《我想忘了你》、《小冤家》、《夜莺曲》、《我有一段情》、《郎如春日好》、《好春宵》,也有《何日君再来》、《夜来香》、《不夜城》。有时也有著名的影星走客串。当然有一些歌词带有双重性,如《夜上海》:“夜上海,夜上海,你是个不夜城,华灯起,车声响,歌舞升平,只见她,笑脸迎,谁知她内心苦闷,夜生活,都为了,衣食住行,酒不醉人人自醉……”它既反映了上海洋人及高等华人在上海的夜生活,也多少反映了那时陪舞的舞女们的无奈。除了这些,娱乐场所还有跑马厅,也就是今天的人民广场。那也是上等人活动的场所,对面是大光明电影院,放映的主要是进口的好莱坞片子。这就是上海所谓的摩登文化,这是上海高等华人生活的反映,它并不是这个都市文化的主流。

我生活的三十年代这个历史时期,那可是一个民族危机,国难深重的年代。1931年的九·一八事变,东北沦陷了。我出生的日子是那年农历九月十九日。幼年时我的姨妈告诉我,是那一天的上午八、九点左右出生的。她去菜场买菜,不到一小时回来时,我已哇哇落地了,那时可不是到医院生产,是请接生婆到家里来接生的。我长大后便知道自己出生的日子已是国难临头后最初的一些日子。1937年上海发生了八·一三事变,那是七七事变后上海的抗日战争开始了。那时我才六岁,小学一年级的学生,并不懂事。我于1943年小学毕业的,其时太平洋战争已经爆发。我印象中太平洋战争爆发的那一天黎明,只听得炮声隆隆,黄浦江上的日本军舰对英美军舰开炮,妈妈把我从梦中抱醒,大家坐在客厅上,不知所以,等待天明,上午便知道日本兵进入了租界。故整个三十年代上海是一个孤岛,在我童年时代所受的文化教养,虽然也看到过上等人的摩登文化,如《夜来香》、《何日君再来》等从音乐本身讲听起来很美,有一种轻松享受的感觉,而在我们孩子群中传唱的反而是抗日救亡的歌曲。那时特别是四十年代初,我们这些还很不懂事的少年,大家都如此喜欢唱《松花江上》,今录其词于下:

我的家在东北松花江上

那里有森林煤矿

还有那满山遍野的大豆高粱

我的家在东北松花江上

那里有我的同胞

还有那衰老的爹娘

九一八 九一八

从那个悲惨的时候

九一八 九一八

从那个悲惨的时候

脱离了我的家乡

抛弃了那无尽的宝藏

流浪 流浪

整日价在关内流浪

哪年 哪月

才能够回到我那可爱的故乡

哪年 哪月

才能够收回我那无尽的宝藏

爹娘啊 爹娘啊

什么时候才能欢聚在一堂

这是一首悲愤的哀歌。那时上海租界被日本人占领后成为殖民地,过的是亡国奴的生活。这自然会在青少年心中激起一种要求反抗,反映心中悲愤的情绪,这便是这首歌在我们青少年中间传唱的原因。从我个人讲,在1942年家庭也遇到了意外事件。那时杰司菲路72号的日伪特务机构突然抄了我家,抄到堂叔从重庆寄来的一封家信,就把我父母、叔父、还有四、五个职工一起抓去了,我流浪在舅父家,就留我祖父一个人在家。我去那儿探过监,见到父亲还拷着手铐。那时他与新四军的一个团长关在一起,他对我父亲说,你没有事,损失一些钱财,他不可能活着出去。为此家里损失了三分之一财产才放我父母出狱,父母先到南京路金门饭店开了一个房间,我去那儿见了父母,父亲手上还有手铐,找了锁匠来把手铐打开。父亲说出来时他们找不到钥匙,所以把手铐也送给他了。有了这一番经历,当然我心中有一种悲愤的感觉。这就是殖民地亡国奴的生活,生命和财产不可能有保障,这也是《松花江上》这首歌曲在我们这群青少年中流行的思想基础。我是在1943年毕业于景海小学,这是一个弄堂小学。那时学校每周星期一开学时,有纪念周的活动。礼堂上挂着孙中山的遗像,二边是“革命尚未成功,同志尚需努力”,旁边还有国旗和国民党的党旗。校长要在纪念周上致词,那个讲话还是蛮爱国的。那一年音乐老师在课堂上教的都是抗日歌曲,毕业班那半年教毕业歌,举行毕业典礼那天,全校齐唱《毕业歌》。今录

《毕业歌》歌词于下:

同学们,大家起来,

担负起天下的兴亡!

听吧,满耳是大众的嗟伤!

看吧,一年年国土的沦丧!

我们是要选择“战”还是“降”?

我们要做主人去拼死在疆场,

我们不愿做奴隶而青云直上!

我们今天是桃李芬芳,

明天是社会的栋梁;

我们今天是弦歌在一堂,

明天要掀起民族自救的巨浪!

巨浪,巨浪,不断地增涨!

同学们!同学们!

快起来,担负起天下的兴亡

这是激励我们奋发去与侵略者抗争的歌曲。那个时刻尽管日本人统治着上海,但它侵略的势力还没有办法浸透到社会的底层,反抗的地火依然在燃烧。我是四十年代传唱这些歌曲的,而它们的创作都是在三十年代。许多革命和抗日的歌曲都是诞生在上海这个作为租界的孤岛之上。有几千年悠久文化历史传统的中国人怎么会心甘情愿地做亡国奴呢?在这个半殖民地的上海租界上,作为都市文化,总应该有二种不同的文化,既有摩登的洋奴文化,醉生梦死的贵族文化;也有激进的救亡民族文化,也有平民文化,这在流行歌曲上便有鲜明的对照。那时在民众中流行的救亡歌曲还有《大路歌》以及后来作为国歌的《义勇军进行曲》,都是聂耳作曲、田汉作词。平民歌曲则如《王老五》、《渔夫曲》、《天涯歌女》、《四季歌》等传唱也很广泛。此外如《何日君再来》、《夜来香》这一类则属于靡靡之音了,那时收音机中还播放一些日本歌曲。应该说在三十年代到四十年代初,在上海都市文化中占主流的是救亡文化,而不是摩登文化。摩登文化只是少数上等华人和洋人享受的。即便在娱乐业,平民常去的地方,那里是以《大世界》为代表的民间戏曲、评弹这一类演出节目。在先施公司的先施乐园上演的一些文艺节目,市民们喜欢的还是姚慕双、周伯春的滑稽节目。在商人举办节庆喜事时,还有他们在堂会上的表演,以逗取乐,我去过的便是这一类场所。至于百乐门这些地方,只是路过从未进去。故三、四十年代,上海的都市文化中摩登文化并不是主流文化,在民众中占主流地位的应是救亡文化。从文学的角度讲,占主导地位的是以鲁迅为代表的左翼文化,至于张爱玲的作品,在我们青少年心目中则毫无影响。不知为什么,现在把张爱玲的作品捧得那么高,把摩登文化这类现象捧得那么高,是不是殖民地亡国奴思想的回潮。这一类文化的远去是好事,不是坏事。能留得下来的还是救亡文化,它能振兴民族精神,只有鲁迅的精神才是不朽的,直到今天我们仍以《义勇军进行曲》作为我们的国歌这件事本身便清楚地说明了这一点。救亡文化的本质是红色文化,《松花江上》之作词作曲者便是张寒晖,他是河北定县人,1902年出生,1925年参加中国共产党,三十年代在北平参加了左翼作家联盟。《松花江上》这首歌在社会上的传唱对抗日有重大的动员意义,当此歌在东北军战士中传唱以后,它实际上推动了张学良发动西安事变。当年周恩来在西安曾亲自指挥东北青年军官唱这首歌。张寒晖后来便去了延安,还继续创作了不少好的歌曲,他是1946年因病在延安去世并葬在那里的。在三十年代许多进步青年投奔延安的潮流不是偶然的,整个救亡运动中起骨干作用的是共产党人,今天我们可不能数典忘祖啊!

至于1949年中国人民解放军进入上海以后的都市文化,是断裂还是延续这个问题,我说既是断裂也是延续,延续的是救亡文化演化而来的红色文化;断裂的是殖民地、半殖民地时期少数上等华人的摩登文化。于是百乐门的衰落是很自然的事了,要说明这个变化,那得从我自己亲身经历的四十年代上海的都市文化说起。我是1943年小学毕业后考入清心中学的。那时清心中学不在陆家浜路,八•一三事变以后,清心中学搬到南京路红庙旁的一幢大楼的二楼。因为离家近,我就报考了清心中学并被录取。那时红庙的香火很旺,红庙旁有一条小路叫红庙弄,这条路当时是上海家具店集中的地方,我由学校回家都是经过这条小路经天津路转到福建路的。清心中学是美国浸礼会最早在中国办的一所教会学校。与学校配套的还有一个教堂叫清心堂。那时原来在陆家浜路的清心中学校舍与清心堂都被日伪占领了,学校成了税务学校,实际上是日伪关押抗日犯人的场所。在教会学校读书还得接受基督教的圣经课,讲《新约全书》,每个星期要做礼拜,那时是去斜桥的一个教堂做礼拜。有时还要家长去参加,我妈就曾陪我去做过礼拜。那时我有一个幼稚的思想,我家里是拜菩萨的,有观世音的像,有时也去庙里烧香,这时去基督教礼拜堂做礼拜,二边的神会不会在上天为此打架,这可不好办了。当然这是小孩的幼稚想法而已。那时课文上也没有什么大的变化,语文课教的是《古文观止》,增加的便是日文课,大家也没有好好学,只记得几个日文字母,其他都忘了。随着战争的发展,上海的对外贸易联系便中断了,商业文化也萎缩了。在这段时期,我们这个地区还被日本人封锁过一段时间,人员不能自由进出,家里还有存粮,全家再加上职工只能吃白饭了。那时在厚德里,我姨父家前门与我家后门相对,我表妹只有五、六岁,她生了唇中疔,嘴唇都肿得很大了,不能出门去找医生。我祖父早年在中药店做过店员,有一点中药材的知识。他说抓一个大蟑螂,把肚子破开里面见到白色浆水,然后用破碗的瓷片经过火烤,再破开疔疮的部分,把那个破了肚露出白色浆水的肚子贴在疮口上,用纱布和橡皮胶贴上。每天换一次药,果然四、五天以后,那个疔疮便消了。我现在想这个土办法,也有道理。蟑螂在那样的环境下成长,它身上自然有抵抗病毒和细菌侵袭的功能,用它来治疔疮那不是与抗生素同一个道理吗?中医中药是经验性科学,虽讲不出药理,这些祖传的治病经验有效,这是我亲自经历的。所以从1941年末到抗战胜利前,这四年 多时间上海都市的商业活动是萎缩了,我们家与职工共有十多口人,再加上支付工人的工资,是坐吃山空的局面。卖出的商品收入的伪币是变相的废纸,生活日用品也奇缺,粮食是配给的,连洗衣用的肥皂也是配给的。电灯的用电也是受限制的。霓虹灯也不亮了。加上经常有美机来空袭,晚上实行灯火管制,收音机播的日本歌曲我也听不懂。这是1941年末到1945年抗战胜利以前上海都市生存和文化生活的状况,在那种环境下还有什么都市文化可言呢?1945年的春天,由于轰炸太频繁,父母便带着我们弟兄俩及祖父一起逃难到无锡城里,那里没有美机的轰炸,那时我们从报纸上看到日本东京遭受大轰炸惨状,全都处于担惊受怕之中。

1945年8月中旬,日本投降以后,我们从无锡返回上海,那时大家都兴高采烈地迎接抗战胜利。清心中学又搬回陆家浜路,从那时起因学校离家远,我有一段时间在学校住读了。在这段时期上海进出口贸易活跃起来,南京路的商业街也热闹起来,霓虹灯又亮起来了。回家后经常去外滩看停泊在黄浦江的美国军舰,看到美国的海军陆战队士兵在马路上跑来跑去。然而这个由胜利带来的欢乐没有持续多长时间,内战的阴影降临了,反内战反饥饿的学生运动起来了。教会学校有学生组织团契的自由,许多同学从参加礼拜堂的唱诗班开始慢慢开展歌咏和舞蹈活动。那时在星期天,我们常去八仙桥青年会参加歌咏舞蹈活动。由于市场放开了,进出口贸易活动又活跃起来。我们家做玻璃生意,国产的只有薄的窗玻璃,厚一点的做镜面的厚白片都是进口的。我家从比利时进口了不少厚白片,利用两地的差价,父亲的商业活动取得了不小收益。我姨父家做羊皮出口生意,从湖州收购小羊皮,出口欧洲,生意也很兴旺。随着商业的活跃,文化也活跃起来。看戏看电影的机会多起来了。在假期常去共舞台、黄金大剧院看京戏,北京路上有金城大剧院和丽都电影院也是我们常去的地方。看过周信芳演出的萧何月下追韩信,看过梅兰芳演的霸王别姬,看过谭富英演的四郎探母,金少山演的关公走麦城,这是一个最带神秘色彩的戏了,据说演不好关公会显灵,也看过绍兴戏,如袁雪芬演的祥林嫂。我自己也学过拉二胡,吹笛子,都还是一时的兴趣。后来在学校我参加了基督教青年会团契活动,那时有地下党组织活跃其中,我结识了一个比我高一年级的中学同学,他的名字叫陈仲信,他在1946年春天便加入地下党了,是组织上让其考入清心中学做革命的种子。在他的带领下我去青年会参加了歌咏舞蹈活动,那里唱的是《团结就是力量》、《你是灯塔》这类进步歌曲,跳的是集体舞。他在校外参加学生运动的情况被发现了,便被清心中学以化学课考59分为由让他退学。因为这一点我感到学校处理不公,反而与他交往更多了,这样他推荐我阅读《钢铁是怎样炼成的》等进步书籍,加上这段时期,美国水兵在上海横行霸道,打死人力车夫的事件,美军强奸沈崇的事件,进步的学生运动自然就活跃起来了。我在清心中学也自发组织了要求进步的学生团契新生联谊会,办自己的小型图书馆,读鲁迅的著作,读苏联的小说,如《卓娅与舒拉的故事》。故1945年抗战胜利后的上海都市文化是多元的,有传统文化如京剧、沪剧、绍兴戏这一类,也有《夜上海》、《何日君再来》这一类流行歌曲,还有地下党组织的红色文化,出现了一批倾向于进步的报刊。那个时期我喜欢看《文汇报》,就这样我便渐渐地向左转了。是陈仲信介绍我参加了地下党,就在我家的卧室里他介绍我入了党,我在清心中学也发展了地下党,建立起地下学联小组,公开建立了火星团,办油印的小报,起名《火星报》,不久我成了清心男中、女中、东南药职三个学校的地下党支部书记。1948年金圆券事件以后,我父亲为了逃避抢购,把店内积存的数千箱玻璃转移到台湾去了,那儿没有发行金圆券,台币没有通货膨胀的问题。在1948年末父亲便有意让母亲带我们兄弟两个去台湾,我拒绝了,服装行李都准备好了,由于我的拒绝其他人也没有去成。台湾的生意由我父亲店里的职工与我的堂叔在那里经营了。我们全家人留在上海,迎接 1949年5月25日的解放。解放军进城时我是南市区人民保安队的中队长,陈仲信是市西区人民保安队的大队长。5月27日他骑自行车沿苏州河去圣约翰大学集合时,被对岸的国民党军队冷枪击中腰部不幸牺牲了。我就是这样迎接1949年解放的。

为了能够更好地服务于关注网站的老师和朋友,激流网现推出会员制度:详见激流网会员办理方案

为了避免失联请加+激流网小编微信号jiliu1921

(作者:朱永嘉。来源:新浪博客“杨浦阿刚”。责任编辑:邱铭珊)

(作者:朱永嘉。来源:新浪博客“杨浦阿刚”。责任编辑:邱铭珊)