第六章 文革时期的农村经济发展

在文化大革命期间,即墨县的农业生产增长了一倍多。 与此同时,农村工业占即墨经济的比重由1966年之前几乎为零增长到近36%。本章将详细描述这些显著的进步,并分析可能发生的变化。我认为,其中两个关键因素都是文化大革命的产物:政治文化的变化,赋予普通村民权利;促进了集体组织教育的快速发展,教育教会人们识字,提供了算术和技术知识,使现代技术的采用成为可能。

农民参与生产决策

在第四章中,我写了一篇关于文化大革命期间农村人民赋权的文章。赋权这个词听起来很抽象。实际上,赋权意味着改变做事的方式。正如我所指的那样,生产队长现在由选举产生,取代了上级指派的方式。在生产的计划和生产计划的实施中可以看出赋权的另外一种迹象。1967年3月11日,即墨县生产办公室召集了前几个月刚当选的各类群众组织负责人的群众大会。会议讨论了年度的生产计划。从那时起,在早春召开一次群众大会讨论该年度的生产目标和计划成为了文革期间的惯例。[ 即墨县志,即墨大事记,73。]因为,从县领导到最基层的负责人——生产队队长,大约有一万人参加,这个会议通常被称作万人大会或四级干部大会。这些会议反映了文化大革命中民主政治的取向。文革造反派的首脑不想以旧的方式开展他们的工作。相反,他们希望生产队队长参与生产计划的制定,并就年度生产目标和计划与普通村民进行沟通。[ 1997年采访原县革委会负责人的访谈。]这一简单的行为将村民从被动的听令者转变为主动的参与者。这一年度活动还为村民之间提供了一个共享信息和愿望的平台,他们可以通过这些会议交流更好耕作的方法以及耕作中的一些经验教训。[ 1989年夏与原生产队长们的访谈。]

文革时,即墨的农村集体再次接受了大跃进期间尝试的那种大规模经济项目。然而,这次制定决策的过程是不同的。在大跃进期间,生产的决策通常由上级部门下达。[ 见于周凯特,农民如何改变中国(Boulder:Westview Press,1996)。]省领导决定县的生产配额和发展项目,县领导给公社负责人发出指令。公社负责人随后命令村长实施计划。村长给普通村民摊派要做的事情。等到收获的时候,政府领导在没有与普通村民协商的情况下做出从村里拿走多少粮食的决定。在大跃进期间,即墨建造了三个大型水库,但普通村民几乎没有参与项目的规划。[ 1997年夏与即墨农民的访谈。]通常强迫那些不能获取直接收益的农民来建造这些项目。

文革时,当地群众的积极性开始发挥比以往更重要的作用。生产队和生产大队对其资源拥有更多的掌控。例如,当南河村在文革期间建造了一个大型灌溉项目时,普通村民会对选址和建设方法投入很多精力来建成这个项目。项目是集体作出的决定,村民们会期待他们可以从这个项目中获得那些直接的收益。在这方面,文化大革命与大跃进有很大不同。即墨农民在劳动中表现出的热情与这种政治文化的根本变化有很大关系。

在文革的新政治文化中,政治运动仍然是一个重要方面。由于这些运动是特殊政治氛围和传统延续的产物,因此必须在这种背景条件下对其加以理解。在这种背景条件下,这些政治运动可能非常实际,并对集体事业激发了极大的热情。

1973年和1974年的批林批孔运动很好地说明了这一点。林彪或孔子与农民群众有什么关系?农民群众为什么要关心最高领导人之间的权力斗争或两千多年前古代哲人所说的话?几千年来,中国农民过着极度去政治化的生活,他们很少涉足政治。毛泽东和其他文革领导人认为有必要让那些被知识分子视为无知并且其中大部分为文盲的农民群众参与到政治当中,而这本身就是革命的和民主的。据一些村民说,农民被市民认为是lao niai(麻木和无知)。据说即使被驱逐,他们也不会被激怒。但批林批孔运动的要点在于农民群众并不愚蠢。这是一种赋予农民权力的极其不同的政治方式。

对于许多受过教育的上层精英(elite,统治阶层?精英?)而言,批林批孔运动似乎模糊而抽象。但它对群众有特定的意义。这个运动的主题是批判中国文化中的精英意识。它批判了“上尊下愚二不移”的儒家哲学。它巩固了毛泽东思想,即人民群众是历史发展的动力,社会精英有时是愚昧的,而劳动人民则是智慧的。[ 文革结束后,邓小平政府指责批林批孔运动是“四人帮”的意图对已故中国总理周恩来的蕴含深意的攻击。这是政府竭力抹黑“四人帮”和“文化大革命”工作的一部分。这项研究主要关注的是农民们在运动过程中的感受,而不是文革后对发动文革动机的分析。]这些都不是空话。农民全年都在劳作,为上层精英提供粮食、肉和蔬菜。但他们在上层精英的面前感觉变得愚钝。他们不知道如何与上层精英交谈,并接受了上层精英加在他们身上愚蠢的烙印。[ 1997年与即墨农民的访谈。]在中国精英们看来,务农是一种卑贱的职业。这场运动激励农民挺直了腰杆,帮助他们认识到自己的价值。[ 1997年与即墨农民的访谈。]在这个意义上说,这场运动有助于中国的农民群众找回自己的尊严。一些即墨的农民说,他们开始以一种不同的角度看待他们的工作。务农是很辛苦的,但也很重要。其他人无权看不起他们,因为如果没有他们的辛劳,那些人就无法生存。[ 1998年与即墨农民的访谈。]

集体劳动热情

文化大革命巩固了集体经济,促进了“社会主义的”发展路线,并与刘少奇和邓小平所谓的“资本主义的”发展路线形成鲜明对比。坦白的讲,“社会主义的”发展路线与“资产主义的”路线之间的差异从未清晰界定清楚。但这种含糊不清为当地群众理解这种差别留出了空间。在即墨农村,“社会主义的”发展路线被理解为培养和鼓舞对集体的忠诚。这种鼓舞对集体经济的发展起到了重要作用。发展农村基础设施和农业机械化都需要依靠集体组织,如果没有这种鼓舞,这些很难实现。

在文革期间,即墨农民以新的热情投向了诸如土壤改良和水利工程等集体劳动当中。可以说,文革拓宽了群众的视野。他们似乎为一些比日常面临问题更重要的事情而生活和工作。1972年,即墨县在该县北部启动了一项大型灌溉工程。许多农村劳动力投入到了这项工程。村里学校的孩子们在早上比往常早起的更早为那些在灌溉工程里劳动的父母到河里取饮用水。[ 1995年与老教师的访谈。]他们可以不这样做。但他们这样做是因为他们想为“革命事业”做出自己的贡献。[ 1990年与以前农村学校学生的访谈。]

1968年,南河生产大队开始了一项大型灌溉工程。在白天,一些专业工作队从事这项工作。晚上,在白天从事其他工作的村民也过来帮忙干几个小时的活。当工程进行到关键阶段,学校教师、学生和地方政府职工都过来帮忙。直到工程关键阶段结束,他们每天都会从晚上7点工作到晚上10点。虽然村民们在这项工程的工作中挣得工分并直接受益,但政府职工以及学校教师并不得到任何直接的好处。他们自愿在晚上参加这项劳动。[ 中国农村有两种教师。 一种是公办教师,由政府发工资。 另一种是民办教师,被村里雇用,这些教师除了每月少量的现金津贴外,用村里记的工分来发工资。 前者与村子的经济情况没有关系,而后者有,因为他们在村里所记工分的价值取决于村庄的经济状况。而由政府发工资的政府工作人员和公办教师不参与村里粮食生产的分配。]我采访了一位在该项工程劳动的一位政府职工楚继英。 她说,和其他人一样,她自愿在这项工程中劳动,因为这是一件光荣的事情。

在文革期间,志愿劳动是一种普遍存在的模式。刘桂兴,兰申莉,张索成,三名农村学校学生每年冬天都很早起床在教室里生火。傅振建,龚兆林,孙世军和他的同学们利用每个星期里半天的时间为他们家附近的军人家庭打水和打扫卫生。[ 1997年夏与以前即墨农村学校学生们的访谈。]刘成水,刘家敏,王思江,南江村第八生产队的年轻人,每晚为集体土地运送肥料。[ 1997年夏与即墨农民们的访谈。]

在大跃进失败之后,即墨的许多农民苦于粮食短缺,以至于他们宣称不会再为公社劳动。[ 1960年愤怒的即墨北部农民告诉省市调查员,他们停下工作来抗议他们的领导。 即墨县志,34:53。]那么,为什么即墨农民愿意在文革期间为集体而付出?这种态度转变背后的原因是什么?一些工人和农民证实了文革期间干部参加劳动为这种转变产生了重要影响。他们说,当干部们努力工作时,农民群众会跟着他们一起努力工作。[ 1997年与即墨农民的访谈。]

在文革前的即墨农村,村里的党员干部经常因为没有像农民群众一样在室外恶劣的环境中劳动而脱离群众。[ 人类学家闫云翔召集村里的领导们研究“白爪子”(白手),因为“他们可以避免被务农时晒黑他们的手。”见于闫“在一个中国村庄中农村改革对经济和社会分层的影响,”澳大利亚中国事务杂志”, 1992年1月,第27期,6。]这种情况在文革时开始发生改变。在质疑前任腐败并且不参加集体劳动后,新上任的干部也从他们的前任那里吸取了教训。更重要的是,通过文化大革命斗争和新式教育,农村青年被激发了政治上的意愿,如果村里党员干部不和群众一起工作,那就要接受他们的反抗。

在南河村,村领导里除了李德智和薛志福之外中没有一人免于体力劳动。这两人都七十多岁,被安排在了村办公室、仓库和账房工作。[ 1990年夏与即墨农民的访谈。]村民们讲,村革委会的成员除了去公社开会之外,都要和其他群众一起在田里劳动挣取工分。队委会(生产队委员会)成员不得不比群众工作的更卖力。生产队队长比队员起的更早。他们用村广播叫醒队员,告诉他们带什么农具,并安排当天的任务。因为队委会必须要讨论第二天的工作任务,在一天的劳动结束后,他们通常是最后回到家的人。[ 1997年夏与即墨农民的访谈。]

文革时领导们更加卖力工作原因很简单。农民群众不会容忍懒惰的干部。如果干部们不劳动,群众也拒绝劳动,这会导致生产和生活水平下降。如果干部们不努力工作,群众们会在年终的选举中选出更愿意努力工作的人来取代他们。[ 1990年夏与即墨农民的访谈。]

如果他们不去或不想努力工作,那么在文革时,村干部很容易丢掉名声。南河村的张秀正在军队服役四年后,在1971年回到村里。像其他解放军退伍军人一样,他当时很受村里年轻人的尊重。当共青团在1971年重新开始运作时,他被选为团支部书记。在这年冬天,他被要求带领一群年轻人到该县北部的一个灌溉工程上劳动。劳动很艰苦。人们用和其他村子竞赛的精神从清晨工作到深夜。由于工作时间长,他们每天吃六顿饭而不是三顿。这项工作包括用推车将装满一千磅重的泥从河床运送到河堤上。一辆车需要四个人手,一个人从后面推,三个人用短绳在前面拉。由于道路非常泥泞,车轮经常陷在泥里。为了挪动推车,四个人实际上不得不把车抬起来。在这种情况下,后面推的人要承受一半的负荷,而前面拉的三个人分担另一半。人们轮流在后面推车。退伍了的张秀正,作为这个小组组长,也必须这样做。但是他的军旅生涯从来没有让他经受过如此艰苦的考验。当三人在前面抬车的那一刻,他被重量压得喘不过气来。他根本做不到。他因此成了这个小组中的naozheng(不称职的人),他的无能很快被整个村子谈论着。在下一次选举中,张落选了。这就是文革时即墨农村的方式。重要的是,干部们可以唱高调,但不能食言,不然没有人会听他们的话。[ 1990年夏与即墨农民的访谈。]

这种政治动员方式也超越了50年代初土地改革以来农民被划定的阶级成分。阶级成分反映了土地改革的对农民的区分,并继续强化了这种区分。在即墨,贫农不希望将自己的子女嫁到可能会帮助他们的旧地主或富农家里。这样的婚姻可能会影响他们的孩子参加解放军或共产党。但除此之外,即墨农民对阶级成分也不是太在意。南河村第八生产队的王方军,尽管他是1949年同国民党军队一起逃到台湾的一个富人的儿子,依然很受人尊敬。让人意外的是,他和村里最有魅力之一的赵莉梅结婚了。赵丽梅的弟弟和母亲对这桩婚事非常不满,他们试图阻止婚事,并在婚礼上表达他们的愤怒和沮丧,但并没有成功。王多年来一直是两个村里民兵中的一个。因为王在工作上是一个兢兢业业的人,他的意见经常在他的小组中得到尊重。[ 1990年夏与即墨农民的访谈。]

来自南河村的另一位富农的儿子周有良在大跃进时期曾是村里的民兵,并在文革时担任令人羡慕的村办工厂技术员。村里最有名望地主的儿子关敦晓在高中毕业后回到文革刚开始的南河村。他是村办工厂的第一批技术人员,并在文革时成为村办工厂的副经理。[ 1997年夏与即墨农民的访谈。]

另一方面,如果一个人不勤奋工作,并被叫做小组里的naozheng的人,那无论他的成分是什么,他不会受到其他人的尊重。张友山出生于一个贫农家庭,但他是同龄人的笑柄。他工作不踏实而且经常讲大话。关敦友和关敦川是与张友山在一个队里工作过的地主的儿子,经常像其他人一样嘲笑他。[ 1990年夏与即墨农民的访谈。]当时共产党的政策是:有成分,但不唯成分(阶级成分很重要,但它们并不是评判一个人的唯一因素)。当然,在文革前以及文革时,有一个不好的成分在中国是一件很不利的事情。成分不好的年轻人不能参军,也很难加入任何政治组织。

教育和生产

文化大革命中的教育改革对于即墨农村经济的快速发展也起到非常重要的作用。教育改革至少以两种方式促进了经济发展。首先,成千上万的本地农村青年接受了中学和高中教育。如果没有教育改革,就会有很少的一部分农村青年能够上得了中学,而那些努力读到高中的人很可能会离开农村。那样的方式能够让本地知青和来自其他城市知青回到家乡。农村大规模科学农业试验和机械化在没有大量知识青年的条件下是不可想象的。

其次,教育改革使实用型的课程设计能更适合当地的需求。学生们可以在返乡后很好的运用他们在学校学到的农业、机械和工业技术。[ 1990年夏与农民的访谈。]村办初中和社办高中快速训练了数千名掌握技术知识的农村青年。数以千计的毕业生学会了如何修理柴油发动机、电动机、水泵、收音机和广播。数以千计的人学会了如何种植新种子作物和进行农业试验。更多的人接受了动物护理和治疗动物疾病的培训。村办学校的课程满足了当时即墨农村的需求。文革期间的教育扩张与农村经济发展之间存在着直接的联系。大量农村青年接受了村办初中和社办高中的专业培训,帮助农民改善了村里的经济状况。与他们不识字的长辈不同,新受过教育的年轻农民拥有使生产现代化的理念。

农业试验

不断变化的政治文化与农村教育改革一起,拓宽了农民的意识和视野。他们开始试验新的耕作方法和新的作物种子。1966年,即墨1,016个生产大队中有244个设立了试验队来使用新的种子,并试验新的耕作方法。到1972年,试验队的数量增加到695个,雇佣(employing)了4,043人,到1974年,这个数字增加到851队。同时,大约1,015个生产队设立了实验组。[ 即墨县志,28:4。]

这些生产队和生产组尝试了各种提高产量的方法。传统上,即墨农民每亩使用约2-2.5公斤的小麦种子。试验队增加了每亩种子用量,直到发现肥田和灌溉田种子的最佳用量为每亩4-5公斤,一般灌溉田为每亩5-6公斤,丘陵和非非灌溉田每亩为7.5-8公斤。[ 即墨县志,5:42。]在这些年里,还尝试了各种培育玉米的方法。生产队使用交替的窄行和宽行而不是等间距行来试验种植玉米的行间距。在大面积种植前,他们开发了一种在小块土地上用小纸容器种植玉米植物的方法。之后,他们将玉米株和纸容器一起移植到大片田地上,纸容器将植株和土壤结合在一起。这种移栽方法使玉米的生长时间加快了三周,因而使土地的生产力提高。[ 这种方法使用了两年。 已经不这样用了,虽然很有效率,但太耗时间了。]实验队还将每亩玉米植株的数量从2000增加到4000。[ 即墨县志,5:43。]在文革期间,这些试验队在即墨试验了1000多种不同的种子,并进行了10,000多次对照实验。通过这些实验,他们选择了大约43种小麦种子、39种玉米种子、14种甘薯种子、20种花生种子、11种高粱种子、18种豆种子、17种小米种子和18种水稻种子。这些新种子有助于提高作物产量。以前大麻在中国北方的自然条件下没有种子。1976年,即墨县青中埠生产大队的实验队通过在日落前遮阳的方式缩短日光照射的时间。在这种情况下,大麻首次在中国北方开始生种。[ 即墨县志,5:38。]

灌溉和土地改良工程

自20世纪50年代以来,共产党领导下的即墨县政府加大了解决旱涝问题的力度。它组织了许多大规模的灌溉项目,但即墨农村的农民仍然受到自然力量的支配。1959年在大跃进时期建造的三座水库没有解决问题,因为它们没有配备必要的灌溉设施,而且数量还远远不够。在大跃进时期挖掘出的数量不多的传统水井在严重干旱时期也没有太大帮助。这些井很浅,当地下水位在严重干旱期间下降时,经常干枯。

因此,每当发生严重干旱或洪水时,村民都会很无助,食物短缺的情况就会出现。然而,这种情况在文革期间开始改变。由刚上任的村干部、公社和县革委会领导的即墨农民开始努力解决他们共同的自然困境。他们开始挑战自然。从1966年到1976年,使用铲子、篮子、推车以及后期使用拖拉机的农民建造的水库和其他灌溉系统比文革之前和之后年份建造的还要多。1987年即墨县的八个中型水库都是在文革期间建造的。[ 即墨县志,6:20。]在1987年运行的37个小型水库中,有19个是在文革期间建成的。[ 即墨县志,6:23。]从1970年4月到6月底,仅已完成就有1,636个大型水井、池塘和水坝,灌溉面积增加到了40万亩,约占即墨县耕地总面积的四分之一。[ 即墨县志,即墨大事记,77。]

利用电泵泵水的大井对灌溉至关重要。在文革期间,这些水井的数量大大增加。传统上,灌溉井很小。辘轳是一种手动装置,由一个桶,一根绳子和一个围绕木轴旋转的圆形木制装置组成,是唯一的在地上取水的装置。它的容量非常小。一天的辛苦的劳动只能灌溉三分之一亩地。[ 即墨县志,6:27。]水车是在20世纪50年代引入的简单的机械装置,它也是灌溉量小而需要大量人力的。四个人沿顺时针方向推水平杆,通过铁泵将水送到地面。它每天能够灌溉一亩田地。[ 即墨县志,6:27。]在大跃进期间,即墨农村的农民开始首次使用煤气和柴油发动机进行灌溉,但数量很少。到1959年只有33口水井装配了发动机。[ 即墨县志,6:27。]在文革期间,装备电动机和柴油发动机的大井数量开始迅速增加。

南河村在1969年挖了口大井。配备了当地工厂捐赠的电泵,灌溉了约450亩土地,约占该村总土地面积的一半。由江志合这个新的村干部领导的革委会,组建了一个灌溉小组,专门负责挖井。其他村民,在白天做其他的工作,晚上过来帮忙。政府职工,商店职工,以及来自村办中学的教师到晚上都来帮忙。[ 公社领导和教师都属于国家干部。 他们都由政府发工资。 他们对村庄的生产没有任何实质性的兴趣。]40多岁的女教师朱继静在她六年级学生的帮助下,在那一段时期内每晚劳动两个小时。

这些青少年和他们的老师并不起到太多实际的作用,但他们的存在有助于鼓舞大家的干劲。当外人,特别是一些知识分子以及和农村生产没有太多直接关联的政府干部和教师来帮助时,就会形成有利于实现共同目标的气氛。人们对他们的工作感到满意。[ 1990年夏与即墨农民的访谈。]包括窑头、郭家乡、胡家村、花园等其他许多村庄,在文革的前两年都挖了井。到1970年,即墨县挖了751口这样的大井。[ 即墨县志,6:27。]

水井和水库的建设使得大规模灌溉成为可能。但是,在实现灌溉之前,必须对田地进行平整。土地平整工程比建造水井和水库需要更多的付出。从1966年到1976年,冬季和早春,传统上的农村萧条季节,成千上万的农民正在建设灌溉渠道和平整田地,以便水可以顺利地流经田地。当时山东省的口号是“冬天不休息。即使土冻三尺,我们还是一样干。”另一个口号是:“即墨人不会在春节休息。吃过饺子后,我们第二天接着干。”[ 春节是中国最重要的节日。饺子是这个节日的主要食物。在正常情况下,农民们会在这个节日前后一个月的时间停下地里的劳动。]

1971年冬,仅在即墨县西北低地,就有10万农民参与了基础土地改良工程。在冬季,他们建造了63个排水沟,645个灌溉沟,总长度达300公里。他们转运了131万立方米土,并在此过程中建造了1,378个灌溉工程。通过去除地表的咸土,并给每亩地覆盖了在其他地方收集的装满300辆小推车的好土壤,将57,000亩盐渍地转化为优质地。第二年,这些土地的生产力提高了30%。[ 即墨县志,5:16。]39000亩土地被改造成梯田。农民将盐碱地划分为大块,并在每块地周围建造一个30厘米的垄。他们给每块地浇一段时间的水。当水流过在田地里挖出的沟渠时,水带走了盐和碱。这个过程,农民叫做之为土地清洗,盐碱地的单位粮食产量从每亩50公斤增加到100公斤。[ 即墨县志,5:16。]仅在1975年,即墨农民就在土地改良工程上投入了大约19万个工作日。他们利用从其他地方收集的土壤给7.5万亩的丘陵地增厚了20cm到40cm,每亩覆盖10000斤有机肥,极大的提高了土地的生产力。[ 即墨县志,5:16。]

机械化

在文化大革命期间,农业机械首次大规模应用。中央政府强调了农业的重要性,而这激发了工厂通过生产农业机械来展现对农业的支持。与此同时,正如下文所述,许多农村工业企业是在文革期间建成的。这些小型工厂以相对实惠的价格开始生产大量农机以满足本地需求。仅1975年,即墨农村社办农机厂就生产了1108台农机。1976年,即墨农村的35家社办农机厂生产了包括拖拉机、磨机(mills)、磨床(grinders)和播种机等类别的5112台农机。[ 即墨县志,9:6。]

文革期间引进的机器包括拖拉机、种植机、喷雾器、收割机、磨机以及轨道,这些都极大地帮助了种植、收割和其他田间劳动。集体有拖拉机能运送有机肥料到田地和庄稼到打谷场。收获和耕作主要由机械完成。正如我们所看到的那样,发动机和机动泵在文革结束时已经可以完成大规模灌溉。

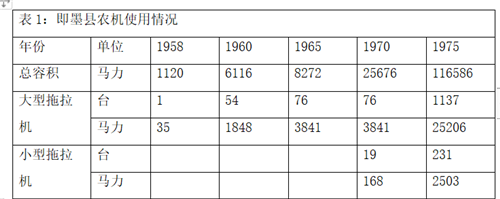

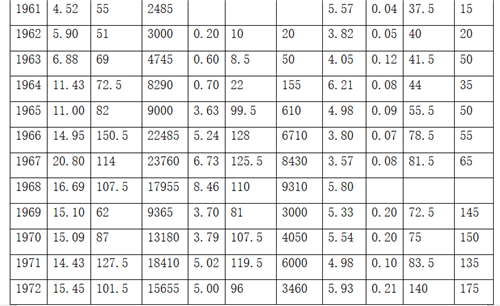

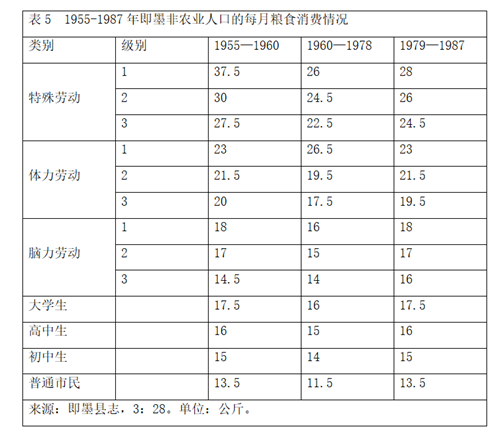

从表1可以看出,机器是在文革时开始使用的。在1965年,即墨县的机械功率容量仅为8271匹马力,折合每个村庄8.1匹马力。到1970年,即墨县的机械功率容量增加到25676匹马力,折合每个村庄为25.3马力,是1965年的三倍多。到1975年,即墨县1,016个村庄的总功率容量达到116,586匹马力,平均每各村子114.75马力,是1965年的14.2倍。磨床和磨机等设备在数量上的快速增长也在改善农村生活方面发挥了重要作用。在当下,人们把机器加工食品视为理所当然。但是在1965年,即墨绝大多数人还是使用石磨来加工他们的粮食。妇女和儿童会花费了大量的时间来做这种缓慢而劳累的工作。到1976年,电动磨机和磨床完全取代了石磨机和磨床。妇女和儿童得以从这种折磨人的家务活中解放出来。农民们生活的轻松了许多。[ 1990年夏与即墨农民的访谈。]

文革初,南河村只有一台小型燃气机连接到一个小型水泵。到1975年,它有两辆20匹马力的拖拉机,两辆100匹马力的卡车,10台电动机给村办工厂的车床和刨床提供动力,磨床和磨机能够加工食品和动物饲料。几台柴油和燃气机用于驱动水泵。这个村子还拥有许多磨床、磨机以及其他农机。到1976年,大多数农田工作都已经是机械化的了。

在文革期间,化肥的使用大大增加了。1965年,即墨建立了第一家化肥厂。第一年生产合成氨117吨。1966年,产量增加到3685吨,到1973年增加到7000吨。到1976年,产量增加到15000吨。[ 即墨县志,319。] 1971年,即墨建成了磷肥厂。到1974年,磷肥厂产销了2576吨磷肥给农民。1978年产销15543吨。[ 即墨县志,320。]文革时,即墨有机肥的使用也大大增加。1973年,张家岩下村试验组生产并使用了一种叫做“920”的有机肥在作物上,使作物产量提高了12%。[ 即墨县志,5:30。]1973年,段村、南泉、刘家庄、高玉、华山等公社的农民在小麦田施用“5406”菌肥,平均增产20%。同年,城关、段村、刘家庄、南泉、丰城等地公社的农民在小麦田试施磷菌肥,平均增产13%。[ 即墨县志,5:30。]

农业生产快速增长

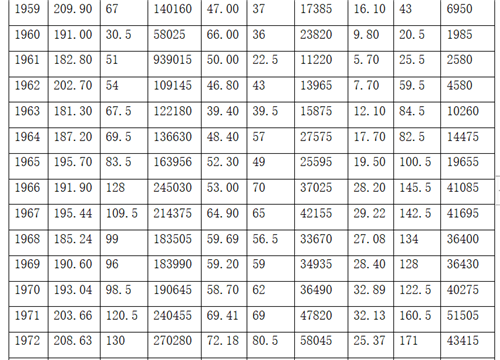

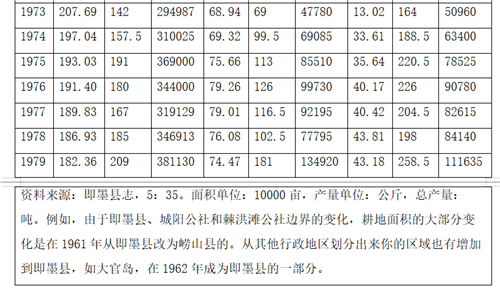

基于辛勤劳动、科学试验、土地改良、灌溉、机械化以及化学肥料和有机肥料用量的增加,即墨农村的粮食总产量在文革期间增加了一倍多(见表2)。从1949年到1965年,即墨县平均单位产量为69.1公斤。即使不把1960年、1961年和1962年“三年自然灾害”和大跃进对农业生产的严重损害计算在内,平均单产也只有74.2公斤。

1976年每亩粮食产量达到180公斤,是1965年的2.16倍。尽管由于行政区划的改变,建设用地的减少,耕地面积在几年内有所减少,但1976年粮食总产量是1965年的2.12倍。粮食质量也有显著提高。小麦是中国北方村民最喜爱的食物,产量几乎是1965年的四倍。玉米是人们第二喜爱的食物,产量成倍地增加。小麦的单位产量从1965年的每亩49公斤增加到1976年的每亩126公斤,1985年增加到209公斤。玉米的单位产量从1966年的每亩100公斤增加到1976年的每亩226公斤,1987年增加到1987年的每亩353公斤。

1967、1968、1969年三年的年降水量仅为460毫米,为常年降水量的一半,是即墨几十年来最严重和持续时间最长的干旱。[ 即墨县志,2:16。]尽管这些干旱条件存在,单位产量达到96.5公斤,这比自然条件相近的1957年高出近43%。1974年和1975年这样的好年份的单位产量是文革前最好的年份的两倍多。这些是即墨开展科学实验和改善生产等集体努力的直接结果。在这十年里,即墨遭受的灾害不亚于前几十年。共发生4次严重干旱、4次严重水灾、4次风灾、9次冰雹、3次严重虫灾。[ 即墨县志,2:63-75。]尽管这样,农业生产依旧稳步快速增长。

一些评论家认为,实施“以粮为纲”这个中央政府的政策导致在文革时过分强调粮食生产而损害了其他农产品。[ See, for instance, Zhou (1996), page 29.]这和即墨经历的不一样,正如我们将在下面看到的那样。在文革期间,地方自主性还是活跃的。“以粮为纲”的中央政策只是建议性的,因为生产决策是在当地制定的。正如一位即墨农民所讲的那样,如果本地农民不想实施特定的中央政策,任何人都无法强迫他们去那样做。[ 1990年夏与即墨农民的访谈。]南河村的一位村民说,如果农民在文革期间砍伐果园并填堵鱼塘,很可能是基于好的经济状况。果园可能已经太旧了,无法提高生产力。鱼塘可能没有足够的利润来维持,或者它可能阻碍了在大块土地上使用农业机械。[ 1990年夏与即墨农民的访谈。]

在历经了文化大革命的洗礼后,农民们拒绝盲目地遵循上述政策,除非他们确信这些政策会提高他们的生活水平。在整个文革期间,即墨县和公社派出干部到村庄参与农业生产并向村民提供建议。但是村民们不必一定要听他们说的话。事实上,有些农民远离了干部。[ 1990年夏与即墨农民的访谈。]在大跃进期间,许多即墨农民听取了外面人的一些不好的建议而付出了高昂的代价。他们不会再让这种事发生。从某种意义上讲,文革是为了确保农村地区不会再次发生大跃进。

毛泽东在文革初期发布的著名的五七指示鼓励农民同时向包括农业、林业、渔业、畜牧业和农村工业的多个方向发展。即墨农民正是这样做的。[ Tsung Chao, An Account of the Cultural Revolution, 188.]新成立的即墨革委会关注提高农民的生活水平,积极实施鼓励农民“因地制宜,多种经营”的中央政策。[ 这项政策鼓励农民利用当地条件发展各类企业以改善人民生活。 例如,如果有池塘,鼓励当地人鱼类养殖。 如果有木材供应,鼓励农民开办与该资源相关的企业。]

1966年文革开始时,南河、郭家乡、姚头村在毛泽东五七指示的鼓励下,首次尝试林业。傅增山、王淑芳等知青在文革开始时回到自己的村庄,在南河、郭家乡和姚头村建立了林业队。他们在沙地上种植了桃树和梨树。傅宗山、傅增杰、王淑芳和其他许多知青在研究如何种植和嫁接这些果树。在果树的间隙里,他们在春天种植西瓜,在秋天种植花生。这是这些村庄的人们第一次种植西瓜和花生。沿着河岸,他们种植了杨树、榆树,这种中国式的遮阳伞和中国式的学者树,以便在春天挡风并在夏天保护河岸免受洪水侵袭。沿着路边,他们种下了胡椒树。村民们从集体第一次收到了苹果、桃子、梨、西瓜和辣椒。后来还在他们的辛勤下增加了猪和山羊等产品。在春天,他们给那些想养猪的村民提供猪仔。在农历新年和其他节日,他们为村民供应猪肉。他们用河岸上的果树和灌木枝条在冬天制作篮子,然后卖给村民。南河林业队的创始人傅增山和王淑芳自豪地说,这些工作取得了巨大的成功。[ 1997年夏与即墨农民的访谈。]

文革时南河还建立了一个蔬菜队。在文革前,如果村民靠近村庄并且可以灌溉,他们就会在他们自有地上种蔬菜。否则,农民会在他们自有地上种粮食:冬季小麦和夏季玉米。除了在市场上售卖蔬菜外,有菜园的人可以经常吃到新鲜蔬菜。那些没有菜园的人不得不在市场上买菜。当手头现金紧缺时,村民们因为没有自家菜园而很难获得各类蔬菜。他们全年只有两种白菜,三种萝卜和腌制使用的芥菜。由于蔬菜队的工作,这种状况发生了改变。村里菜种的最好的两个人张同旭和孙克贤被选为蔬菜队的队长和副队长。他们和村里的一群家庭妇女一起经营着一个20亩大的菜园。在整个文革期间,他们能够定期向村民提供各种蔬菜,也可以通过在市场上售卖来赚钱。[ 1997年夏与即墨农民的访谈。]

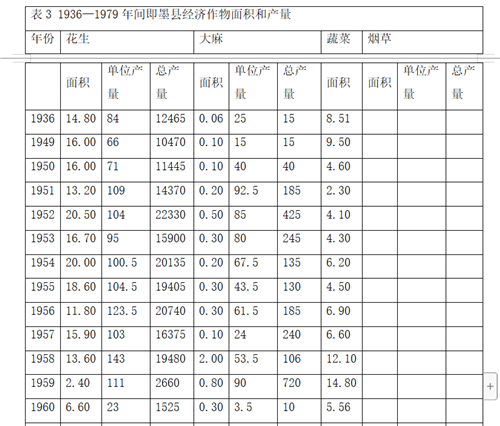

即墨农村的经济作物包括花生、大麻、烟草和蔬菜。花生在沙地生长的最好,不需要太多的雨水。另外,大麻在厚实的黑土中生长的最好,具有抗洪的能力。即墨的农民通常在靠近村庄的田地里上种上蔬菜。种植少量烟草主要是农民为了自己消费。从表3中可以看出,种植这些作物的土地面积每年都会发生变化。但这种变化不是源于政府的强迫。这取决于天气条件和本地市场情况。文革前,除了1959至1963年发生水灾的这四年,花生种植面积保持在11万至20万亩之间。文革期间花生种植面积在144,300亩到208,000亩之间浮动。从1966年到1976年的十年间平均单位产量为117公斤。这比1949年到1959年十年期间每亩101公斤的产量上增加了17公斤,即提高15%的产量。

在文革前,大麻种植面积以平均每年6,112亩增速从600亩增长到36,300亩。文革时,大麻种植面积以平均每年63,436亩大幅增速从37,000多亩增长到96,400亩。 文革十年大麻的单位产量比1949年至1959年的平均单产64.9公斤增长了79%,增长到了116公斤。

即墨县行政区划的变化使得它蔬菜的种植面积变得有些复杂。文化大革命前有三年蔬菜的种植面积很大:1949年是9.5万亩,1958年是12万亩,1959年是14万亩。对此有一个简单的解释。1949年,靠近青岛市的三个农村地区在即墨管辖范围内。1950年,城阳、棘洪滩、陶村这三个地区划归给了青岛市。 1958年,三个地区划归即墨县,因为这时即墨县从莱州市完全划归到了青岛市。作为传统蔬菜供应地,这三个地区的划归是1958年和1959年蔬菜种植面积的增加的主要原因。1960年,即墨县划归烟台市,向青岛市提供蔬菜的三个地区作为条件也从即墨县分离出来。[ 即墨县志,5:34。]这就是为什么1960年蔬菜种植面积减少的原因。但从1968年开始,蔬菜种植面积再次增长。在文革期间,烟草种植面积也有所增加。

即墨农村的畜牧业也没有受到文革时“以粮为纲”的影响。养猪是即墨农村畜牧业的主要方面之一。猪是肉类和有机肥料的主要来源。1949年,当该县的土地面积在近代以来最大的时候,即墨有22,400头猪。这个数字在1963年增加到148,000。文革时,为了生产更多的农业有机肥料,人们开始饲养更多的猪。1967年猪的数量在增加到306,000头,1973年增加到345,400头,1975年增加到422,000头。[ 即墨县志,5:49。]这是1949年的猪的数量的18.8倍,是1963年的2.8倍。[ 即墨县志,5:50。]

传统上野兔是被当做宠物在即墨农村饲养的。当时国际市场上需要野兔肉和毛皮时,在1957年,野兔成为一项收入来源。在1957年即墨的野兔总数飙升至18,700只,到1960年飙升至37,500只。在文革期间,野兔的数量在1967年达到了30万只的最高水平。之后,随着国际肉类和毛皮需求的减少,这一数量下降。

鸡肉是即墨农民群众另外一种受欢迎的肉类。在中国春节期间,即墨大多数农民会饲养一些下蛋的母鸡和一只肉鸡。根据1932年的统计数据,即墨的鸡总数为289,700只,平均每户2.17只。到1957年,鸡的数量达到了文革前的最高水平416,700只,平均每户2.64只。到1960年,在大跃进和三年自然灾害后,鸡的数量下降到119,000只,平均每户0.75只。当群众食物匮乏的时候,他们无法养鸡,因为鸡要在人嘴里夺食。文革时,随着粮食产量的增加,鸡的数量也开始增加。 1970年,鸡的数量达到371,100只,到1980年,鸡只数量飞增到769,000只,比1932年增加了3倍,是1957年的1.8倍。鸡饲养数量同样在文革期间在增长。[ 即墨县志,9:2。]

农村工业

文革时,即墨农村工业也在蓬勃发展。正如第三章所讨论的那样,在大跃进期间在即墨县依靠集体组织短时间内建立起了刚刚起步的农村工业企业,而经历了在集体组织弱化、土地分割、农户分田单干等跃进后的反弹时期,这些工业企业并没能幸存下来。20世纪60年代初,全县仅有10家农村工业企业联合运营,总共雇佣253人。[ 即墨县志,9:6。]在文革期间,当地积极的提供经济和组织基础以便恢复农村工业企业,农业集体经济在即墨得到了巩固。随着文化大革命的教育改革,越来越多受过教育的技术年轻知道怎样有效的农村工业中开展工作。

1966年,即墨成立了15家社办企业。[ 即墨县志,9:6。]许多村庄开始建立小型工厂。从1966年开始,农村工业企业在短短十年内发展成为完善的工业体系。到了1976年,即墨共有2,557家农村工业企业,平均每个村庄有2.5家企业。这些农村工业企业共雇用54,771人,年产值达9136万元(以1970年价格核算)。[ 即墨县志,9:3。]那个时候,农村工业产值占到即墨30个公社总收入的35.8%。[ 即墨县志,9:3。]

农业以给农村工业企业提供原材料的方式哺育它们成长。农村工业企业又反过来帮助农业发展。他们生产的机器使耕作更加容易。如果没有电泵、电动机和燃气机,文革期间建造的灌溉设施将无法运作。为了装备水井和水库,即墨县革委会调动了即墨的所有技术资源,并开展了农机大会战。在1970年4月12日至6月底的八十天内,在即墨县生产了300台二十匹马力的柴油发动机。之后的八周里,即墨县生产了60台拖拉机。[ 即墨县志,28:5。]国家机械工业部召集了39家研究机构的工程师来评估这些产品的质量。所有这些产品都通过了检验。[ 即墨县志,即墨大事记,77。]考虑到文革前即墨农村有限的技术资源,当工人们只生产铁锹,镰刀,铁锅和手推车时,这些活动所取得的成就的确令人印象深刻。它依靠普通工人和技术人员的积极性和专业知识来生产这些新型机器。更重要的是,教育改革为当地工业提供了在学校期间掌握技术知识的受教育青年。在文革期间,很多普通工人组织小组来解决技术问题。[ 即墨县志,28:5。]

1966年,南河村开办了第一家工业企业,后来被称为河南焊接厂(毛焊厂)。该村集体拥有工厂。最初,它由第八生产队运营,只有三个人在里面工作,制作家具装饰件。整个企业以价值20元的两把大剪刀和两把大锤子投资开始的。原材料价格不高,是工厂的废料。它利用第八生产队的办公室作为临时车间。这个项目取得了成功。在1966年的冬天,它产生了两千元的产品。在1967年春天,村庄接管了业务,雇用了更多的人,并建造了更大的厂房。1967年夏天,该村选出了10名小学和中学毕业的年轻人,并将他们送到即墨农机厂去学习71种不同的工业技能。[ 1997年夏与即墨农民的访谈。]

当这些人在经过六个月的培训后返回到村里时,村庄车间的专业知识得到了改善。凭借这些综合技术能力,这10位农村青年开始为即墨农机厂制造机床零件。[ 1997年夏与即墨农民的访谈。]农机厂同意给村办工厂提供一些机床作为他们工作的报酬。在年底,农机厂向村工厂提供了一台三十吨的压力机和一台小型钻机,作为村里年轻人所做工作的报酬。凭借着新设备,村工厂开始为纺织工厂制造换气扇。这些产品的利润能让该村工厂购买三台车床,两台刨床,一台六十吨的压力机和一台大型钻机,这进一步提高了工厂的技术能力。到1976年,该村工厂拥有30名电焊工,2名气焊工和切割工,3台车床,2台刨床,2台钻机和2台压力机。更重要的是,它有179名技术工人。管理人员和大多数工人都是公社高中的毕业生。到1976年,它的年利润达到30万元,产品范围可以从摩托艇变速箱到移动式桥式起重机。

除了极少数例外,南河村的农机都是从村庄工厂生产的。 该村第一台电动机是1968年工厂赠予的礼物,两辆小货车是在1974年由村庄工厂装配的。村民们在另一家工厂的一堆废弃物中回收了两辆二战时美国吉普车的两个发动机和变速箱。他们使用这些旧发动机和变速箱,并制造其他零件组装了两辆小货车。[ 1990年夏与即墨农民的访谈。]这个工厂还维护着村里所有农机。[ 1997年夏与农民的访谈。]

许多因素促成了农村工业的发展,但人的因素是决定性的。文化大革命教育改革为农村地区提供了大量知识青年。在学校里,他们学到了对农村有用的东西,当他们毕业回到家乡后,他们可以很好地利用所学到的知识。

农村收入的增长

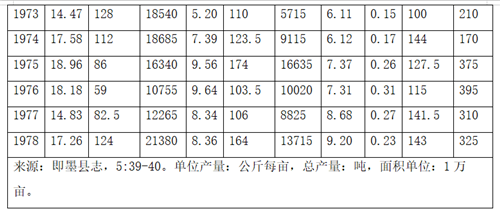

农业生产的增加和农村工业企业的发展提高了即墨农业人口的人均收入。即墨农业人口的人均粮食占有量从1965年的239公斤增加到1976年的421公斤(见表3)。[ 即墨县志,3:27。]在南河,人均粮食消费量从1965年的约130公斤增加到1976年的220公斤。[ 1990年夏与即墨农民的访谈。]文革前,南河村民因为无法为自己生产充裕的粮食,不得不从国家粮店和自由市场购买粮食。从1968年开始,他们每年都有充裕的粮食。[ 1990年夏与即墨农民的访谈。]在过去,即墨农民只能在节日或招待客人等一些特殊的场合吃白面。随着小麦产量的增加,他们可以食用越来越多的白面。

农村工业企业的收入提高了工分的价值,从而提高了农业人口的生活水平。南河村工厂以和田间劳动相同的方式给工人记工分。村庄工厂的收入分配给了全村。因此,工厂在提高所有村民生活水平方面发挥了重要作用。南河和郭家乡是即墨一般的村子。这些村子每工分的价值从8分到14分不等,相当于1970年代中期的每天8毛到1.4元的工分收入。在漠石、姚头、葛里、南光等工分价值高平均水平的村庄,每工分价值从15分到20分不等,和城市工人同时期的收入水平差不多,每天收入1.5元到2元。20世纪70年代南河村工厂的目标是在保障主动再生产投资的条件下,保持村民每天1.5元的收入水平。[ 1990年夏与即墨农民的访谈。]

在文革期间,即墨农民的人均年收入增加了一倍以上,从1965年的31元增加到1975年的79.6元(见表4)。 当然,即使1975年的数字也不是高收入。但我们必须考虑到农民以自己的特定方式计算收入这个事实,我们可能低估了他们的收入。

虽然在文革期间,即墨农民的收入大幅增加,但即墨的城镇居民收入停滞不前或事实上在下降。即墨国营工厂的一名工人平均年收入从1956年的480.7元下降到1976年的427.8元。[ Oreg Leary在他“中国农业战略当前的趋势:基于河北和山东的公社的调查”叙述到,农民们经常故意的少上报他们的收入。见于Oreg Leary和Andrew Watson“中国农业战略当前的趋势:基于河北和山东的公社的调查,”澳大利亚中国事务杂志,1980年第4期,137。]如果一名国家工人要养活四个家属,那么他的家庭人均收入在1976年就是85.4元,而这仅略高于一个典型农民家庭的人均收入。

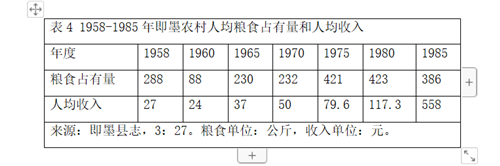

在文革期间,农民家庭的粮食消费量急剧上升,城市居民的粮食消费量实际上下降了(见表5)。即墨县农民人均粮食消费量在1965年至1975年间增加了55%(见表3),而即墨城市居民人均粮食供应在减少。提供给分类为1级特殊劳动工人的人均粮食从1955年至1960年间的每月37.5公斤减少到1960年至1978年的每月26公斤。二级特殊劳动力每月减少了5.5公斤。其他类别的城市居民每月减少了1-3公斤,即每年12—36公斤。[ 即墨县志,3:21。]分析这一时期城市收入停滞或下降的原因超出了本书的范围。然而,随着农村收入的显着增加,这一事实拉近了城乡生活水平的差距,这是毛泽东在文革期间特别强调的共产主义目标。

即墨农村医疗

文革时,革命后初期形成的以城市为导向的医疗政策收到抨击,农村医疗体系开始出现。文革初,毛泽东谴责人民医院 是城市老爷医院。文革期间制作的电影《春苗》生动地描述了农村地区医护条件的匮乏和城市医院职工对待农民的恶劣行为。 这部电影广受即墨农民的欢迎。[ 1990年夏与即墨农民的访谈。]

1967年,即墨105个村庄设立了村卫生室。 到1969年,有525个村庄拥有卫生室。大约238个村庄采用了农村合作医疗。每个村民每年向村卫生室交5毛钱,这样可以为村民提供一整年的基本免费医疗服务。到1970年,910个村庄中有93%的村庄建立了自己的村卫生室,并为村民提供合作医疗政策。[ 即墨县志,756。]

在村卫生室工作的农村“赤脚医生”大部分都是受过教育的农村青年,他们在高中时接受了初级医疗训练。由于文革的教育改革,许多高中送学生到医院去做几个月的实习生。他们学习了基本的医学理论并掌握了一些基本技能。毕业后回到家乡,他们在公社医院医生的监管下在村卫生室工作。他们还定期的接受医院和医学院的在职培训。南河村的赤脚医生周玉兰、韩秀云、关敦国,窑头村的张晓正、孙继林,华源村的王世才、宋永华都在高中接受了首次医疗培训。他们在毕业后都成为了农村赤脚医生。[ 1997年与农民的访谈。]

每个村子送出两三个年轻人接受定期医疗培训,成为村卫生室的赤脚医生。村子和给乡村教师一样,给这些赤脚医生记工分。而赤脚医生则为村民提供免费医疗服务。如果一个村民生病了,需要住院,这个村子将会尽力支付他(她)的医疗费用。如果村里负担不起,公社也会进行帮助。如果医疗费用对于村子或公社而言太昂贵,那么医院就会免收费用。[ 1990年夏与即墨农民的访谈。]1969年姚村的张贵兰去了北京做手术。当医院了解到他和他的村子都无法承担这笔费用时,医院给提供她免费治疗。[ 1997年夏与即墨农民的访谈。] 1973年,郭村的张克昌告诉医院的医务人员,他承担不起医疗费用,但是当他的儿子长大后会给医院还这笔钱。医院最终放弃收取他的医疗费。[ 1997年夏与即墨农民的访谈。]

可以肯定的是,农村合作医疗制度质量并不高。赤脚医生没有受过太多的专业训练,村里的卫生所没有太多的医疗设备、医疗用品以及药品。但它是即墨最好的农村医疗系统,它为村民提供了重要的服务,让他们安心。赤脚医生对即墨农民的意义不能简单地通过他们接受过多少正规培训来衡量。他们和患者来自同一个村庄,24小时随叫随到,即使在农历新年或在下大雪的时候也能够这样。他们接受的医疗培训足以应付常见问题,而对于一些大病,他们可以从公社或县医院的正规医生那里得到帮助。对于感冒、气管炎等常见疾病,赤脚医生进行着正确的治疗。在发病的早期,他们可以开一些合适的药。对于更严重的病例,他们使用静脉滴注来减轻患者的病痛。[ 1997年夏与即墨农民的访谈。]

当然,这并不是说村子里不需要受过更专业训练的医生,只是当时没有那样的条件。接受过初级培训的医生总比没有医生的要好的多。

即墨县的平均寿命从1949年的35岁增加到1986年的70.54岁。[ 即墨县志,9。]在这一令人印象深刻的增长背后,包含着许多因素。特别是在普及现代医学知识和向农民提供基础医疗服务方面,文革时期的赤脚医生无疑发挥了至关重要的作用。

文革期间经济发展评估

文革期间,即墨县农村经济的快速发展并不是独一无二的。在整个中国农村,机械化、灌溉、土地改良和农业生产试验改变了农业生产。作物产量快速增加。农村工业从一个几乎空白的基础上发展起来,并迅速成长。

文革期间许多农村的发展目标与大跃进期间相似。这两个时期,都在努力快速建设农村基础设施、扩大农业生产和发展农村工业。这两个时期的这些努力都是基于强化的集体组织。虽然大跃进的失败给农村造成了巨大的困境,但在文革的努力成功地改变了农村经济,并永久的改善了农民生产生活条件。全面分析两个时期造成不同结果的原因超出了这个研究的范围。而这种分析必须要考虑到管理、计划、手头上有的资源,以及全国范围内的资源配置。然而,基于对这一个县的研究,可以自信地指出有两个因素发挥了关键的作用,而这两个因素也是文化大革命最直接的产物:农村政治文化的变化和农村教育的快速普及。

文化大革命让农民群众在生产决策中发表意见,鼓励地方的自主性,要求干部要和农民群众一起劳动,创造了村民在集体结构中掌握权利的政治条件。旧的农村权利结构被推翻,取而代之的是能够积极回应农民诉求的新的权力结构。作为文革教育改革而设立的学校也第一次为农村地区的农民提供了农业现代化[ 当然,其他第三世界国家也采用“绿色革命”技术取得了类似的成果。但这里有一个不容忽视的区别。在其他国家,绿色革命技术是在美国和其他技术先进国家系统性的帮助下应用于农村的。此外,即墨以及其他地方的中国农民在没有外国专家帮助下进行了新方法的尝试和实验。在这种情况下,文革的教育改革对农业现代化至关重要。]和发展农村工业所需的技术知识。

黄宗智认为,文化大革命十年期间农业生产的增长是没有发展的增长。在对长江三角洲地区的调查中,黄质疑中国政府把文革当成是经济灾难,却记述文革时期农作物的单产大幅提高的事实。然而,他的结论是,这是通过过度耗费劳动力来实现的。他认为,这种强加给中国农民以牺牲劳动生产率的代价过度耗费劳动力的情况将延续农业“内卷化”的长期趋势。他写道,只有在农村剩余劳动力从农业向农村工业转移后,农业“内卷化”的循环才会被打破,真正的发展也才会开始。他总结说,这种情况并没有发生,一直持续到文革结束后的转型期。[ 黄宗智,《长江三角洲农民家庭与农村发展》,1350-1988页。(斯坦福:斯坦福大学出版社,1990)。]

黄对“内卷化”增长和实际发展之间的区分是有效和有用的。然而,如果我们使用他的定义,那在文革期间,即墨农村经历了真正的发展,而不仅仅是简单“内卷化”的增长。黄认为例如多种植物和幼苗移植这种通过提高劳动强度来增产的做法是“内卷化”的,而这实际上是影响即墨粮食增产的一个重要因素。然而,与此同时,机械化极大的减轻了田间劳动。这使得劳动力大规模转移到农村工业,正如我们所看到的那样,在文革结束时,这种工业快速增长,达到了即墨经济近36%的比重。此外,虽然即墨的劳动力迅速增长,但文革中的教育改革将成千上万的年轻人从生产活动转移到了学校。

黄正确地认识到了农村工业建设是打破中国农村“内卷化”循环的关键因素。然而,即墨县农村工业的建设的起始,是文化大革命的结果,并且早在邓小平农村改革之前就已经开始了。此外,正如他认真研究所展现出的那样,[ 黄宗智记录了文革期间他所研究地区的公社和大队工厂中生产和就业的快速增长。黄宗智,《长江三角洲农民家庭与农村发展》,1350-1988页。245,279, 318 ,347-353,355。]黄宗智所调查的地区和中国农村的大部分地区一样情况相同。事实上,文化大革命正是通过机械化和农村工业化打破了农业“内卷化”的循环。

长按二维码支持激流网

为了避免失联请加+激流网小编微信号jiliu1921

(作者:韩冬屏。翻译:激流网翻译组。责任编辑:邱铭珊)

(作者:韩冬屏。翻译:激流网翻译组。责任编辑:邱铭珊)