作者:五百二

我们讨论任何问题,一定要将问题置于特定的、具体的历史环境中去考察。对四十多年前的这场争论,如果只是寻章摘句,引经据典将不同观点批判一番,效果不会很好。因此,本文重点不是谈论哲学问题,也不是这场讨论中的真理派。真理派是如何组织这场以哲学争鸣为名的思想路线和政治斗争的,材料已经非常多了,我们重点谈谈凡是派。

按照总设计师的说法,真理标准问题“的确是个思想路线问题,是个政治问题,是个关系到党和国家的前途和命运的问题。”讨论哲学问题只是其外在形式。而真理标准大讨论的主要推动者、当年中央党校胡副校长,为了算“文革”的账,1977年就提出要以真理标准来检验十年“文革”。1977年12月2日上午,胡副校长召开了一次重要的中央党校党委会议。会议的主要成果包括:(一)明确提出要算“文化大革命”的账,而不是总结什么“三次路线斗争”的经验;(二)否定了以文件和领导人的讲话为依据,总结十年“文革”的思路和方法,实际上否定了“两个凡是”;(三)明确提出了要以实践标准判断这十年的是非;(四)用实践标准对十年“文革”的一些重大问题初步进行了剖析判断。

总设计师说的思想路线问题,政治问题,尽管《实践是检验真理的唯一标准》(以下简称《标准》)一文并未提及,但这场争论指向非常明确:否定无产阶级专政下继续革命理论,否定文革大革命的实践和政治路线。

真理派在《标准》一文中,回避了这个关键的问题,即如何用实践检验无产阶级专政下继续革命理论是否正确的问题。最该检验的问题不去探讨,只谈抽象的真理标准,这是巨大的漏洞,这显然不能服人。“两个凡是”的提出,为真理派提供了一个绝佳的抓手。真理派大获全胜,凡是派功不可没。

真理派缺真理,凡是派不凡是

毛主席逝世后不久,当时的一些领导人虽然提出“两个凡是”,但首先在组织上并没有遵守两个凡是,而是坚决地清除了与“四人帮”相关联的重要人物。第十一届中央委员全部201位中央委员中,绝大部分是建国前入党的老人,文革中崛起的所谓“新贵”,仅剩下邢燕子、吕玉兰、吴桂贤等劳动模范,这些人显然不构成任何威胁。文革路线的代表人物被清洗一空。

现在主流党史上谈得较多的1982年开始的清理“三种人”运动,陈云是力主发动者。但事实上清理运动早就开始了。1976年10月6日的事件且不说,从1976年10月到1978年12月十一届三中全会召开的两年多的时间里,以华主席为首的中央部署了一场揭批查运动,据中央文献出版社《转折年代:1976-1981年的中国》一书记载,“照当时的习惯说法,华国锋指出‘揭发批判‘四人帮’是一场政治大革命’,提出了运动的指导方针和具体步骤。指导方针是:高举毛泽东思想伟大红旗,继承毛泽东的遗志,把毛泽东批判‘四人帮’的一系列重要指示公布出来;揭露‘四人帮’搞修正主义,搞分裂,搞阴谋诡计,妄图篡夺党和国家最高领导权。步骤是:首先是揭批‘四人帮’篡党夺权阴谋,随后深人揭批他们的反革命面目和罪恶历史,最后清算‘四人帮’的反革命修正主义路线的极右实质及其在各方面的表现,并从哲学、政治经济学、科学社会主义理论上把他们批倒批臭。按照中央规定的方针和政策,清查同‘四人帮’阴谋活动有牵连的人和事。”

从这段文字描述来看,“揭批查”是相当彻底的。其中“清算‘四人帮’的反革命修正主义路线的极右实质及其在各方面的表现,并从哲学、政治经济学、科学社会主义理论上把他们批倒批臭”这一条,是从理论上揭批“四人帮”。在此条件下爆发了真理标准大讨论,似乎出乎运动发动者的意料,但何尝不是这场运动的逻辑延续?

“揭批查”运动在一些地方搞得很过火,这一点在河南表现特别突出。

原河南省委常委赵俊峰在《就河南揭批查的历史遗留问题向党中央反映的情况和意见》中披露:

省委常委中,地方干部14人,清查、批判、处理了10人,占67%,其中:判刑3人,留党察看1人,撤职1人。严重警告2人,在审查批判“监护”期间死亡2人,上报处分未获批准强令离休1人。

原省委、省革委各部正副部长级干部33人,清查、批判、处理23人,占70%,其中:判刑4人,开除党藉3人,留党察看2人,撤职6人,严重警告1人,批判后令其休息4人,降职2人。

全省十八个地市委第一书记全部受到批判处理,地市委正副书记118人(缺焦作),批判处理97人,占82.3%,其中:审查批判期间死亡7人,判刑17人,开除党籍4人,留党察看9人,撤职18人,严重警告4人,批判后令其休息28人,降职下放10人。

省直各厅、局、委,第一把手,除5人外,其余全部受到批判处理,分别给予撤职、警告、免职不用的处理。各厅、局、委副职中被批判处理的也占大多数。

原县委第一把手中,大部分被审查、批判、处理,未受审查,处分,保留厦职的寥寥无几。县级副职被审查处理的也占大多数。

省、地、县三级负责人,大部分遭到了清查、批判、处理。赵俊峰估计,仅河南一省,揭批查运动中受到清查处理和诛连的“人数要以数十万计”。

在揭批查中,许多地方、单位仍然沿袭“文革”中“上挂下联”那一套,上面倒一个,下面倒一片。因上、下级工作关系受株连、被处理的基层干部数量更多。群众反映:河南搞揭批查是“农村搞到生产队,工厂搞到班组长。”加上干部的亲属子女因受株连而被审查、处理、不提工资、不评技术职称等,人数要以数十万计。

在这种背景下,1977年2月7日《人民日报》、《红旗》杂志、《解放军报》(两报一刊)却发表社论《学好文件抓住纲》,提出“两个凡是”:“凡是毛主席作出的决策,我们都要坚决维护;凡是毛主席的指示,我们始终不渝地遵循。”

这种行为,我们只能理解为拉大旗作虎皮。事实证明,凡是派不凡是。凡是派表面上无限忠于毛主席,语言却是绝对化的、形而上学的,和林副统帅的“毛主席的话,句句是真理,一句顶一万句”极其相似。现在流行的说法是,九一三事件爆发,标志着文革理论路线的破产,但林彪集团在其“五七一”工程纪要中,明确反对无产阶级专政下继续革命理论,反对文革大革命的实践和政治路线。因此,破产论是说不通的,林副统帅没有资格代表文革派。同样,有些善良的人们说凡是派是忠于毛主席的,只是能力有限,也是说不通的。

所以,当年的斗争态势归纳起来是:真理派缺真理,凡是派不凡是。两派都反对继续革命理论、反对文革实践。区别仅在于一个是真反对,一个是假拥护。也有真拥护的,但在当时的斗争态势下,要么是挨整,要么边缘化了,可以忽略不计。 正因为有了凡是派的假凡是,真理派找着了发力点,以批判漏洞明显的“凡是”为名,将真矛头对准了无产阶级专政下继续革命理论和文革实践,迂回进攻,大获全胜。

凡是派众生相

胡德平在《耀邦同志在“真理标准”大讨论的前前后后》一文中,为华主席说了些公道话:

华国锋同志的克制、宽容态度也是相当重要的。耀邦同志8月18日在中央党校的一段谈话,应引起历史学家的注意,他说:

王任重问华主席,实践是检验真理的标准是怎么回事?华主席说,这是一个重要的问题,要搞清楚,从团结的愿望出发,达到团结。

华国锋同志当时作为中共中央主席、国务院总理和中央军委主席,处于最高领导地位。他认为党内有思想分歧,应强调团结;党内分歧引发了不同观点的斗争,他强调要从团结的愿望出发;对真理标准问题的讨论,他认为是个理论问题,要搞清楚。他更没有暴怒、不计后果地把形势搞乱弄糟。相反,以后他还为自己的错误作了自我批评,要求停止对个人崇拜的种种宣传。

1978年年底,中央工作会议期间,华国锋同志讲:我是下了决心叫大家讲话,既然把大家请来了,就要让大家讲话,集思广益。

华国锋同志的这种民主精神和作风,在当时也是难能可贵的,也不是谁都能够做到的。

作为改革开放的先驱人物,华主席最终得到了他应有的历史评价:“为中国革命、建设、改革奉献了毕生精力。”“面对‘四人帮’反革命集团妄图篡党夺权的危险局面,他毅然表示,‘历史把我推到这个位置,我必须不计个人安危,勇敢担当起来’。新时期完成历史转折后,他自觉维护团结,顾全大局,不计较个人得失。”(《纪念华国锋同志诞辰100周年座谈会上的讲话》)

曾任人民日报总编室主任的喻权域在2008年5月《对真理标准讨论的再思考》一文披露了“两个凡是”出台的内幕:

1977年2月,中央的两位“秀才”――郑必坚和龚育之为“两报一刊”起草了一篇题为《学好文件抓好纲》的社论,经当时在中央主管宣传工作的李鑫同志审阅、签发,于2月7日在《人民日报》、《解放军报》和《红旗》杂志上发表,引起全国轰动。

喻权域对两位“秀才”的描述十分生动:

当年在中南海工作的一位同志,亲口对我说:那天早上,食堂已经开饭好一阵,郑必坚和龚育之才到。一坐下来就得意洋洋地对在座的同志讲:昨天晚上他们俩人挖空心思,在灯下写出了“凡是毛主席作出的决策,我们都坚决维护;凡是毛主席的指示,我们都始终不渝地遵循。”那两句重要的话。

喻权域感叹道:

奇怪的是,发明“两个凡是”,写出“两个凡是”的社论来的郑必坚和龚育之,三十多年来没有作过任何自我批评。这在我们党的历史上可能是绝无仅有的。

龚育之作为“两个凡是”的发明者之一,不仅没有像华主席那样被边缘化,反而官运亨通,后升任中宣部副部长、中央党校副校长。龚育之生前是著名刊物《炎黄春秋》的重要支持者,被《炎黄春秋》列为核心作者。《炎黄春秋》在被整肃前是什么定位,大家是知道的。从“两个凡是”到《炎黄春秋》笔杆子,龚育之先生可是一点也不“凡是”,这样的人生真是精彩绝仑。

郑必坚的人生更为辉煌。他后来也升任中宣部副部长、中央党校副校长(正部级)。他曾参与《关于建国以来党的若干历史问题的决议》的编写工作,参与《中共中央关于经济体制改革的决定》的编写工作,相继参与十三大、十四大、十五大、十六大报告的编写和中央全会的理论性、纲领性决议的起草。有人说,他是中国共产党的理论干部中参加党代会和中央全会文件起草次数最多的一位。直至2013年,年过八旬的郑必坚才从中央党校副校长职位上卸任。从毛时代到新世纪,郑必坚先生始终站在潮流的最前面。

而对高风亮节的华主席,喻权域颇为同情。喻权域认为:

当时担任党中央主席的华国锋同志,并不反对上述主张(指平反四五事件,恢复邓的职务)。但是他主张过一段时间,待“时机成熟”的时候才作出平反决定。

喻权域还讲了一个华主席的故事:

据湖南的同志讲,华国锋同志辞去中共中央主席之后,于80年代中期回到他曾经长期工作过的湖南省看望。他曾几次在湖南发牢骚说:两个秀才(指郑必坚、龚育之)起草了一篇讲话稿,我拿到会场上去念了一遍,就把“两个凡是”的错误主张栽到我头上了。

华主席感到委屈,是有理由的。

凡是派人物中,中央办公厅出身的汪东兴、李鑫、张耀祠,北京市革委会主任吴德,都在1976年10月事件中立过功。汪东兴等人,高举左手反“四人帮”,高举右手反邓,尽管权倾一时,注定只能是昙花一现。陈锡联、纪登奎等人,则是文革中崛起的红人,很快也淡出了政治舞台。

时任中国社会科学院院长的胡乔木在这场大讨论中,一度表现强硬,胡乔木曾对党校的胡副校长说,真理标准这场争论是党校挑起来的,华主席已经不满意了,再争论下去会造成党的分裂。要立即停止争论。

但是,当1978年6月2日总设计师在全军政治工作会议上明确表示支持真理标准大讨论,特别是十一届三中全会召开后,胡乔木的态度又发生了180度变化,据孟凡称,“在我当时所看到的有关同志的讲话和文章中,乔木对讨论的重大意义的评价比谁都高,对一些不正确的思想倾向的批评也比谁都严厉。”(孟凡:《胡乔木在“真理标准”讨论中的态度》)

凡是派人物表现如此,真理派不大获全胜,岂有天理?

作为改革先锋的凡是派

从毛主席逝世到十一届三中全会召开,凡是派主政时期的发展方向与文革时期是背道而驰的。作为改革开放的先驱,华主席并不只是在一九七六年十月发挥了关键的作用。华主席当政虽短暂,但做的事不少,为后来的市场化改革奠定了坚实的基础。夏尔·贝特兰对此有过精辟的总结。

这一时期加强了”一长制”,加强对工人阶级的服从性教育。

最初这场反扑的公开表现之一就是山东省委第一书记白如冰1977年1月31日发表的讲话(济南人民广播电台1977年2月1日播送)。在讲话所阐述的主题中(这一主题在以后的最高当局的无数次讲话中曾反复出现),我们听到了关于加强经济领域中党委作用的必要性,而对革委会的任务却避而不谈。在这个讲话和其他许多讲话中,只字不提工人们自由发表批评意见的问题。相反,讲话人谴责了对党委的批评意见,同时片面地强调服从。如果他宣称“我们必须依靠工人阶级”,那并不是因为这个阶级的首创精神,而是因为“它能够最严格地遵守纪律和服从命令。”

正如我所说的,这些思想的提出已是越来越经常化了。例如1977年4月6日,中央人民广播电台声称:“在社会主义企业中,党和其它组织的关系就是向导和信徒的关系。”同样的,这里已不再是群众首创精神的问题,或是向群众学习的问题了。党委会大权独揽,工人们只能唯命是从。

这一时期加强了工厂“专制主义”。

从文革结束以来,就开始毫无顾忌地赞扬“某些资产阶级的规章制度”和“资本主义企业经营管理方法的先进经验”,甚至这些东西“是从工人们的经验中得来的,所以它们是科学的”!强化马克思称之为“工厂专制主义”的借口,据称一方面是由于四人帮的活动而造成国民经济濒于崩溃,另一方面是“四个现代化”(即工业、农业、国防和科学技术的现代化)的需要。以后我将会回过头来讨论这些问题及其意义。现在我想着重强调的是,“劳动竞赛运动”正是打着如此“需要”的旗号进行的——这是一个需要加以讨论的运动。

为此,这一时期大力鼓吹所谓的劳动竞赛。

这个“竞赛运动”就是要使工人服从“指挥系统”,强迫他们不仅要完成(当局规定的)定额,而且还要去打破生产纪录。这样的运动和真正的社会主义劳动竞赛毫无共同之处,倒是适应一整条恢复“经济至上,生产第一,利润挂帅”的政治路线。对于文革时期的各项原则来说,这是一个180度的大转变。北京广播电台说道:“政治必须为经济服务。”(1977年11月27日)。在说明这个转变方面,再也没有比这个提法表达得更确切的了。

这一时期开始强调利润挂帅。

1977年第八期《红旗》杂志首先强调的就是企业必须增加利润,为国家积累更多的资金的思想。它甚至说:“提出开工厂是为了利润还是为了革命这种问题是很奇怪的。”好像这不可能成为矛盾的实际根源!好像对这一矛盾的主要方面根本无须加以规定似的!

这一时期开始追求物质刺激。

在某种情况下,物质刺激采取回到计件工资的形式(在文化革命中,计时工资取代了计件工资)。而在其他少数情况下,则以或

多或少的奖金形式出现。所有这一切都是打着发展生产力、提高劳动生 产率的旗号进行的——也就是说,是在具有经济主义和唯生产力论性质的观点下进行的。

这一时期事实上否认社会主义条件下资产阶级的存在,否认资产阶级与无产阶级之间根本矛盾的存在,也就从根本上否认了文革的理论与实践。1977年3月号《红旗》杂志上写道:“在社会主义企业中工人阶级是企业的主人,工人、干部、技术人员的根本利益是一致的,他们之间是同志式的互助合作关系。同时,由于分工不同,还存在着脑力劳动和体力劳动的差别,也存在着一定的矛盾。这属于内部矛盾。”

这一时期开始强调发展速度,强调“发展生产力这一最重要的问题”,鼓吹唯生产力论。这一时期官宣开始称文革期间“国民经济长期停滞不前,甚至倒退”。

从1976年10月至十一届三中全会的这段时间,如果是实践检验出了什么真理的话,那就是:凡是派不愧是改开鼻祖。

最后,回到“实践是检验真理的唯一标准”这个命题。

有人纠缠于“实践”还是“社会实践”的问题,因为毛主席的原话是“社会实践是检验真理的唯一标准”,认为真理派作了篡改。但如果我们读一下《标准》原文,会发现文章有好几处用的是“社会实践”,第一部分标题就是“检验真理的标准只能是社会实践”,第一部分结尾也强调“标准是什么呢?只有一个:就是千百万人民的社会实践。“因此,“实践”还是“社会实践”,并不是一个有太多争议的问题。马列的诸多论述,也是直接使用“实践”一词。典型如马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中的名句:“人应该在实践中证明自己思维的真理性,即自己思维的现实性和力量,亦即自己思维的此岸性。关于离开实践的思维是否具有现实性的争论,是一个纯粹经院哲学的问题。”我们不能用凡是派那种捍卫具体词句的方式来进行理论斗争。

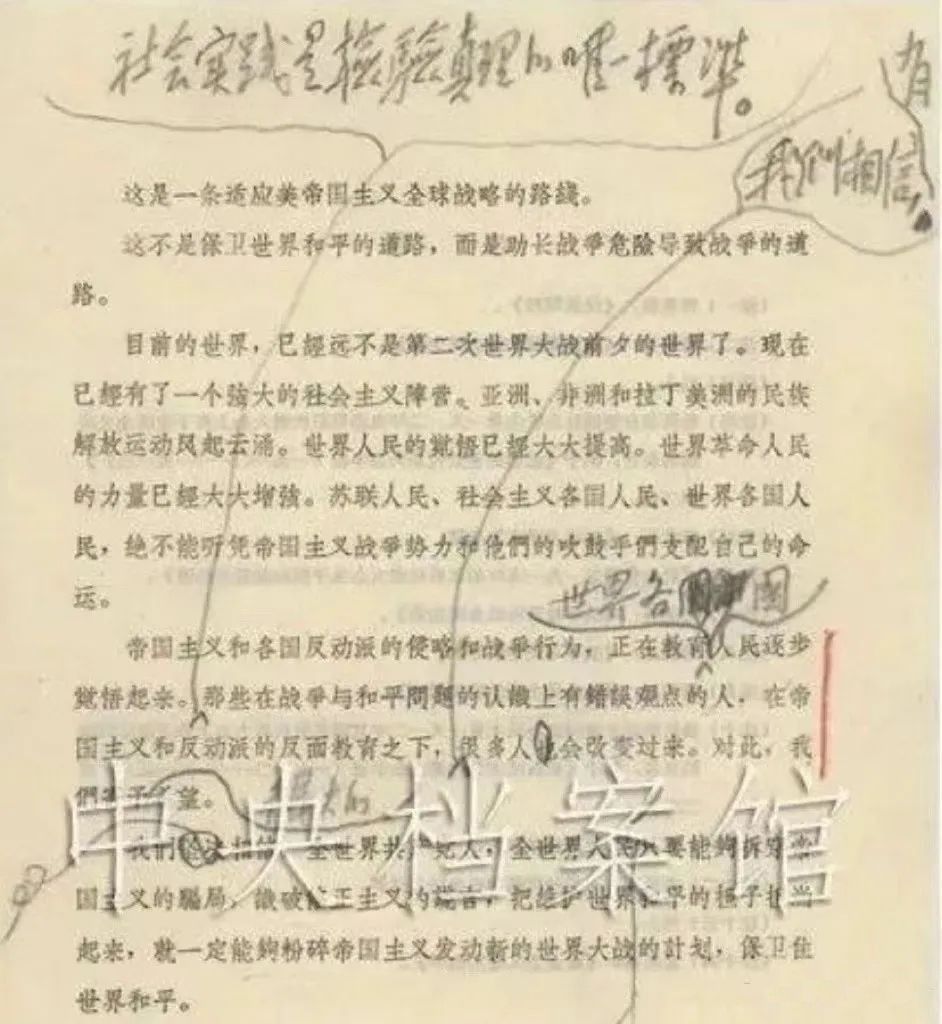

毛泽东在《五评苏共中央的公开信》定稿第一页上写的批语:“社会实践是检验真理的唯一标准”

还有人认为“实践是检验真理的唯一标准”是实用主义哲学家的说法,因此是错误的。实用主义哲学家的确有类似的提法。列宁在《唯物主义与经验批判主义》中,说了这么一段:

在最新的美国哲学中,“最时髦的东西”可以说是“实用主义”了(“实用主义”来自希腊文pragma——行为、行动,即行动哲学)。在哲学杂志上谈论得最多的恐怕也要算是实用主义了。实用主义既嘲笑唯物主义的形而上学,也嘲笑唯心主义的形而上学;它宣扬经验而且仅仅宣扬经验:认为实践是唯一的标准;依靠一般实证论思潮,特别是依靠奥斯特瓦尔德、马赫、毕尔生、彭加勒、杜恒,依靠科学不是“实在的绝对复写”的说法;并且……极其顺利地从这一切中推演出上帝,这是为了实践的目的,而且仅仅为了实践,这里没有任何形而上学,也没有丝毫超越经验界限(参看威廉·詹姆斯《实用主义。某些旧思想方法的新名称》1907年纽约和伦敦版,特别是第57和第106页)。

这里,列宁引用威廉·詹姆斯对实用主义的评价,其中提到了实用主义者“认为实践是唯一的标准”。但是,实用主义者这个说法是否正确,并不在字面本身,关键在于他们对实践与真理的理解。同样谈实践检验问题,他们与马克思主义者是南辕北辙。他们所谓的“实践”标准,按照列宁的说法:“对于唯我论者,‘效果’是我在实践中所需要的一切”。他们所谓的真理就是实践对自己有用。“对我就用”就是真理。他们的实践依赖于所谓经验,但他们总是千方百计地企图否认在经验之外可以独立存在的客观物质世界。他们事实上是唯心主义者。难道因为他们使用了“实践”“真理”一类美好的词汇,别人就不能用了?

有人反对唯一标准论,拿出的证据仍然是上述列宁引用的对实用主义者的评价中有“唯一”二字,因此认为唯一标准是不对的。但是,毛主席也说过“社会实践是检验真理的唯一标准”,毛主席在《人的正确思想是从哪里来的?》一文中,提出的命题是“人的正确思想,只能从社会实践中来,只能从社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来。”这里的“只能”,也是唯一的意思。马列主义者从不否认理论的重要性,科学的理论对实践有着巨大指导意义,但是,理论之所以被认为科学,首先是被过去的实践检验过的,另外,科学的理论并不是封闭静止的,仍需要在实践、认识、再实践、再认识的无穷循环中不断完善进步,从最终、彻底检验的角度来说,唯一标准论并没有错。正确的理论并不害怕实践检验,相反,热切地希望在新的实践中完善自身。

这场真理标准大讨论,形式上是哲学理论的讨论,实质上是一场思想路线斗争和政治斗争;对立的双方,形式上是真理派和凡是派之争,实质上是真理派和凡是派在这场争论中共同否定了文革的理论与实践;《标准》一文,形式上使用的是马列主义词句,但这场讨论本身是实用主义的,发展到后来变成“不争论”;真理派和凡是派之间也有矛盾,有权力之争,但这是相对次要的矛盾。

凡是派在这场斗争中,客观上发挥了十分独特的重要作用。历史上从来不乏凡是派一类的人物,正确地理解历史,铭记历史教训,十分重要。

请关注激流新号“纪卓阳”

为了避免失联请加+激流网小编微信号wind_1917

(作者:五百二。本文为激流网首发,如有转载,请注明出处。责任编辑:王琦)