上个世纪80年代末的人间出版社《陈映真作品集.出版缘起》指出,在国际冷战与中国内战所造成的民族分裂时代的台湾,陈映真“一直孤单却坚定地越过一整个世代对于现实视而不见的盲点……掀起日本批判、现代主义批判、乡土文学论战、第三世界文学论、中国结与台湾结争论、台湾大众消费社会论、依赖理论和冷战.民族分裂时代论等一个又一个纷纭的争议”。因为这样,长久以来,“陈映真”,在台湾一直代表着一种奇特而复杂的文化现象。这种现象既反映着陈映真个人的传奇性,同时也体现了台湾历史与社会的矛盾。

阅读陈映真先生作品的历程及其影响

1960年出生的我,其实也是众多受到陈映真先生影响的文艺青年之一。

我出生于工人家庭,家里几乎没有一本文学的课外书。因为这样,我的文学启蒙很晚,也很偶然,大概是在1975年秋天失学浪荡的十五岁左右。也就在那时我立下了写小说的人生志业。

回想起来,第一次读到陈映真先生的小说应该是在1978年高二快要结束的春夏之交,在无意中读到了发表于《雄狮美术》的〈贺大哥〉。记得,那天晚上,原本要准备第二天的月考的我就被他那叙事迷人的小说所吸引,任由那枯燥的教科书让窗外吹来的夜风随意吹着。

刚刚升上高三的某个刮着冷风的冬夜,一个同学又借给我《第一件差事》和《将军族》,同时指着《将军族》,压低嗓门说:“听说这本被禁了呢。”但是,这一次,为了贯彻自己考上大学的决心,我随手翻了翻那两本封面朴实的小说集之后,还是把它们搁到一边,开始复习无聊的功课。

《将军族》书影。

《将军族》书影。

第二年秋天,我侥幸考进台北近郊一所教会大学。不久,南台湾发生了一场“高雄事件”。事件后的校园处于一种沉郁的状态。在思想和行动都没有出路的情况下,我于是回到文学的世界,寻求心灵的慰藉与思想的出路。就在那种苦闷情境下,我自觉地系统读起日据以来台湾的现实主义文学。其中,尤其深深吸引我的则是陈映真的小说。

这样,就在大学生涯的前两年,从封闭、保守的客家乡村来到台北都会的我,也一直过着小说家早期作品所描写的那些小知识份子的精神苦闷的生活。那时候,在南来北往的旅途中,每当搭乘的纵贯线火车经过莺歌小镇时,内心总是不由地升起一股莫名的激动,望着过站不停的快车窗外急速流逝的风景,脑海里自然就想起了这样一句话:──我不要回家,我没有家呀!(〈故乡〉)而小说家笔下“那个栽着修剪得滑稽的矮榕的月台的故乡小站”莺歌就在某种意义上成了我难以忘怀的文学风景了。我一方面在日记本上学舌地呐喊着:“我不要回家,我没有家呀!”另一方面,也像康雄那样幻想着“在乌托邦建立许多贫民医院、学校和孤儿院”(〈我的弟弟康雄〉)。

1981年,我担任学校文学社社长。与此同时,因为杨逵的孙女也加入了文学社的缘故,我有机会经常利用假日到乡下拜访杨逵,实际接触到了一些神祕的“绿岛归人”,更聆听了许多课堂里听不到的历史与道理,从而扩大了思索与关怀领域。一年的任期内,我有计划地带领社团同学阅读日据以来的现实主义文学,也邀请了杨逵、陈映真和尉天骢……等乡土作家到校演讲;其中,陈映真先生就邀请了两次。

当时,“陈映真”还是一个禁忌。第一次,学校课外活动组以“此人不宜”否决了申请。我于是再次以小说家的本名陈永善提出申请。这次,课外活动组负责人却教训我说:“你们办演讲应该找个有名气的人,怎么找个没听过的人来?”然后就盖了通过审核的章。这样,我终于如愿请到陈先生来校讲演。

作为一个小说家的陈映真先生总是在文章中提出:为什么写?写什么?以及为谁而写的命题。我想到曾经读过的卡谬一篇题为〈小说家与他的时代〉的文章,于是就自作主张地定了“小说家与他的时代”的讲演题目。那天傍晚,陈先生准时来到已经挤满了同学、老师乃至于监听教官的学校的某个大演讲厅。然后,我看到他说了一段简短的开场白以后,随即转过身去,随手擦掉原先写在黑板上的讲题,另外写上“大众消费社会的文学家和文学”。

《人间》杂志同仁习惯称呼陈映真为“大陈”。(摄影:蔡明德)

《人间》杂志同仁习惯称呼陈映真为“大陈”。(摄影:蔡明德)

陈先生的那场讲演在死寂的校园获得了热烈的反响。会后,许多识与不识的同学纷纷向我致意,说那是一场非常有启发性的讲演;当然,也有一些老师表示不以为然的敌对意见。后来,这场讲演记录也整理出来,在一本综合杂志上全文发表。我记得,应该就从那个时候起,作为小说家的陈映真经常发表批判大众消费社会的文章与言论,并且强调作家应该努力在生活中有意识地抵抗人在消费社会中被商品所异化。与此同时,我也认真地读着他的《华盛顿大楼》系列的小说。

这样说吧,通过阅读小说家对自己早期作品彻底总结与批判的《知识人的偏执》以来的论理文章,在思想的成长上一路跌跌撞撞的我,虽然也逐渐知道了要“从社会的全局去看家庭的、个人的沦落”的道理,可因为欠缺社会科学的理论武装,还是只能在找不到思想出路的现实生活中继续怀抱着那种“康雄的”暧昧的理想,困处在他早期“忧悒、感伤、苍白而且苦闷”的小说所带给我的惨绿的个人的内心世界,走不出来。因此,1982年冬天,当我为了抒解长期以来的思想苦闷而拿起笔来开始习作小说时,也就很难不受到陈先生早期作品风格的影响。

在白色恐怖年代的台湾,“安那琪”是唯一不被禁忌化的左翼名词。事实上,就我实际的接触范围,不只是陈映真写康雄的1960年代(我在作品发表的稍后才出生),一直到我大学毕业前后反共戒严令尚未解除的1980年代初叶,以克鲁泡特金的自传为代表的“无政府主义”,都还是一些思想左倾化了而又阅读不到马克斯主义经典作品的、参与党外运动的文艺青年的精神支持。而这样的带着浓重虚无气息的“黑色青年”,就我所知,后来也就在看不到理想的复杂的党外杂志圈子打滚一阵后无可避免地堕落了。我知道,在那样的时代氛围下,找不到真正的思想出路的我,很快也会步上后尘。

怎么办?

50年代的书写

1983年3月,我发表了第一篇小说,从此步上写作之路。稍后,我看到了陈映真先生在政治禁忌犹存的年代,接连发表小说〈铃铛花〉与〈山路〉,勇敢地展开了揭露50年代白色恐怖历史的系列创作。

到了《山路》,“从矿山蜿蜒着莺石山,然后通向车站的煤矿起运场的、那一条细长的、陈旧的、时常叫那些台车动辄脱轨抛锚的台车道”,已经不再是二十三岁的陈映真写〈故乡〉时想要远离的有着“通到数十里外的矿山的台车轨”的破败的故乡的意象,而是“一心要为别人的幸福去死”的革命青年理想寄托的“山路”的象征了。

1983年7月,陈映真先生又发表了〈绿岛的风声和浪声〉,公开呼吁当局立刻全部释放50年代被捕的政治终身犯。1984年元月,坐满三十年以上监牢的十一名政治终身犯假释出狱;他又进一步发表声援最后两名监禁已达三十三年以上的50年代政治终身犯(林书扬与李金木)的文章〈打起精神英勇地活下去吧!〉。

通过陈映真先生的小说与报告,我第一次具体地触及到长久以来台湾社会“夫不敢传妻,父不敢言子”的恐怖政治的历史源头。我也因为这样的启蒙而开始有了想要进一步认识台湾历史的渴望。

1987年春天,我终于正式加入了陈映真先生主持的《人间》杂志,成为《人间》报告文学工作队伍的一名小兵。那时正值二二八事件四十周年,台独派在街头展开二二八夺权运动。基于认识台湾历史的渴望,我选择了陈先生策划的“台湾民众史”专题,做为我在《人间》采访的第一件差事。

历经盲目的摸索采访后,我写了第一篇关于二二八的报导,但很快就被陈先生退稿。因为禁忌犹存,采访困难,我对这个主题感到无法做下去的深沉挫折而想要放弃。但陈先生却鼓励我说:“写得很好,继续做下去。”我心里不以为然地想:如果写得好,怎会被退稿?可他是总编辑,说了算。我只好回去阅读在采访中新搜集的材料,看看有什么题目可做;终于在阅读总政治作战部出版的二二八小册子时,我发现了之前未曾听闻的线索,经询问林书扬先生而偶然知道了地下党人郭琇琮的名字;再经一番寻访之后,我真正地走入了长期被湮灭的50年代白色恐怖的历史现场。

我以〈美好的世纪〉为题的第一篇报告交出去之后的那年6月,陈先生又在《人间》发表了震动人心的小说〈赵南栋〉。7月,〈美好的世纪〉在《人间》低调刊出却获得超乎意料的反响。严格说来,那是台湾第一次比较完整地报导了50年代地下党人的生命史。这一次,陈先生给了我真正地肯定,又说杂志虽然不能每期都登这样的文章,但要我一定要继续写下去。写了〈美好的世纪〉之后,我知道我那长期找不到出路的思想已经找到了安身立命的道路了,我已经被那个时代的历史与人物所吸引而决心将我的人生投入挖掘这段被湮灭的历史。我想,既然《人间》不能每期都登这类文章,于是就辞职,从此展开自由写作的生涯。后来,我才侧面听到:因为在解严前夕刊登了〈美好的世纪〉,陈先生遭到警总的约谈,《人间》也面对某种程度的压力。但陈先生一肩顶了下来。

阅读〈赵南栋〉,我看到陈映真先生在更广阔的历史与社会背景下,一方面藉由更直接的牢狱生活的描写,谱写了一代革命者为理想献身的慷慨悲歌;另一方面也以革命者后一代人的精神迷失与堕落为对照,对资本主义消费社会作了再一次的批判。这时,实际接触了那段历史的我认为,陈映真先生显然已经通过这篇小说向历史缴交了他个人的答卷。我很想知道,当小说的思想高度已经拉到那样高的调性以后,接下来,作为小说家的陈映真还会写出怎么样的小说?

1987年以后,岛内外的政治局势都有了一番惊天动地的变化,《人间》也在后来停刊了;陈先生也因为这样那样的因素暂时停下了小说创作。

1993年,台北六张犁公墓偶然出土了两百零一个50年代被刑杀的革命者的墓石之后,陈先生又及时地写了报告文学〈当红星在七古林山区沉落〉。几年后,也写了〈忠孝公园〉系列的晚期创作。

从题材来看,从〈铃铛花〉到〈忠孝公园〉是以两岸分断的历史为主题。除此之外,陈先生早期的〈乡村的教师〉、〈故乡〉和〈祖父和伞〉也是以本省左翼份子或老党人在白色恐怖下的命运作为书写的主题。那么,造成两岸长期分断以及日据以来的台湾左翼传统断裂的50年代白色恐怖的历史,对陈映真个人,乃至于对台湾进步运动的发展有何意义呢?

陈映真(右)凝视六张犁乱葬岗出土的白色恐怖受难者墓碑。(摄影:蔡明德)

陈映真(右)凝视六张犁乱葬岗出土的白色恐怖受难者墓碑。(摄影:蔡明德)

承先启后

在1993年12月发表的〈后街──陈映真的创作历程〉,陈先生第一次比较清楚地表白了他所目睹的这段历史的印象:

在半夜里被军用吉普车带走的级任老师。(后来写了〈乡村的教师〉与〈铃铛花〉)

分别在莺镇和台南糖厂被人带走的她家后院住的外省人陆姐姐兄妹俩。

就读台北成功中学时,每天早晨在台北火车站看到的枪决告示和在告示上看见亲人名字的民众的悲痛……;以及不知来自什么地方带着幼儿的农村的老妇人在学校隔壁的青岛东路看守所等待探监的情景。

我想,同样的历史场景,其他同年龄的同学,乃至于后来同样在写作的同时代的文学创作者们不可能没有看见吧。差别恐怕就在于:恐怖,让其他人刻意回避历史,独独善感的青年陈映真却敢于直面历史吧。他写道:

从看守所高高的围墙下走过,他总不能自禁地抬头望一望被木质遮栏拦住约莫五分之三的、阒暗的窗口,忖想着是什么样的人,在那暗黑中度着什么样的岁岁年年。

青年陈映真这“不能自禁地抬头望一望”,就像着魔一般,无可抵挡地吸引着他也要走进那“高高的围墙”里头吧。

于是,在20年代以来的进步思想、运动与先辈们被彻底肃清的荒芜年代,“突然对于知识、对于文学,产生了近于狂热的饥饿”的大学青年陈映真,开始透过台北旧书店街残存的一些进步书籍,寻找思想的出路。在反共侦探和恐怖的天罗地网中,“命运不可思议的手”于是“在他不知不觉中”,通过旧书店街的《大众哲学》、《联共党史》、《政治经济学教程》、《马列选集》……等等禁书,在“思想、知识和情感上”“一寸寸改变和塑造”了这个文学青年,并且在他的“生命深处点燃了激动的火炬”。

1968年5月,青年陈映真也走进了他曾经“不能自禁地抬头望一望”的那道“高高的围墙”里头了。在判刑十年定谳后的1970年春节前,他终于在被移监“四面环山,被高大的红砖围墙牢牢封禁的”台东泰源监狱,“头一次遇见了百数十名在1950年韩战爆发前后全面政治肃清时代被投狱、幸免被刑杀于当时大屠的恐怖、在缧絏中已经度过了二十年上下的政治犯。”他激动地说,通过这些老政治犯,“他终于和被残酷的暴力所湮灭、却依然不死的历史,正面相值了。”这时候,对身系监牢的青年小说家陈映真来说,那些在“50年代心怀一面赤旗,奔走于暗夜的台湾,不惜以锦绣青春纵身飞跃,投入锻造新中国的熊熊炉火的一代人……再也不是恐惧、神秘的耳语和空虚、曲扭的流言,而是活生生的血肉和激昂的青春。”

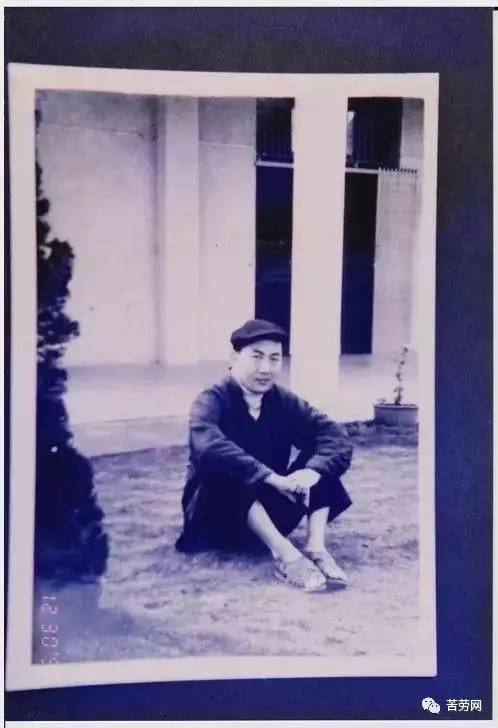

在台东泰源监狱的陈映真。(翻摄:蓝博洲)

在台东泰源监狱的陈映真。(翻摄:蓝博洲)

青年陈映真的战友刘大任在一篇文章总结说,陈映真和他,在文学方面,基本都是鲁迅的道路;在政治方面,基本反映“内战延续论”的观点;但都“不能代表当前台湾的主流”。然而,他们却都坚信:“非主流终有转化为主流的一天”。

可我以为,尽管“道路”和“观点”是一致的,彼此之间在如何看待新中国的革命问题上还是不同的。正因为有过那样直面被湮灭的历史的经验,我想,陈映真后来才会有不同于他那一代人的发展与坚持吧。设若他在被捕前也去了美国而不是到那“高高的围墙”里头,那么“受到激动的文革风潮的影响”的他,恐怕也很难摆脱文革以后的历史发展所带来的疑惑与失落吧。如果不是有过不同于同代人的生命经历,后来的陈映真也许不过只是另外一个自我流放海外的“蜉蝣群落”吧。

从台湾近现代左翼运动的历史长河来看,历史恰恰在这里让陈映真扮演了一个承先启后的角色。

山路与初心

陈映真是台湾统左派的一面旗帜。他的中国心源自于他在青少年时期阅读了鲁迅的〈呐喊〉。他说:“鲁迅给了我一个完整的祖国”。

1979年的“高雄事件”,让台湾知识界的民族认同继1947年的二二八事件而再度分歧。在此之前,陈映真已经敏感地意识到问题的严重性而表达了他的忧虑。10月3日,他“第二次被调查局拘捕,三十六小时后始释放。”然后在同年10月的《美丽岛》杂志(政治光谱基本属于独派)发表了一篇描述历劫经过的报告:〈关于十·三事件〉。文章最后,他语重心长地写了这样的一段话:

我深深地感觉到我的事业毕竟在文学工作上……我自知我在文学上的成就是微不足道的。驮负着与我的才能不称的关爱,我决心不论今后的生活多么艰难,我要把这只笔献给我所爱的中国和她的人民。

与此同时,我们又在陈先生新出版的小说集《夜行货车》序文中看到他再次强调:

在中国,和在古老的亚洲一样,一切不屑于充当本国和外国权贵之俳优妾妓的作家的命运,是和写一切渴望国家的独立、民族的自由、政治与社会的民主和公平、进步的人民一样,注定要在侮辱逮捕酷刑监禁和死亡中渡过苦艰的一生……物质生活基本上公平和充裕;精神生活上不虞组织性的谎言和神话教条;政治上充分的自由、民主;国家完全的独立;民族从帝国主义下获得解放……这一全中国人民共同的、不可压抑的、不容妥协的愿望,就是海峡两边中国作家自己的愿望。他们决心不惜牺牲性命,为实现这一民族共同的愿望,和全中国人民一道,奋斗到底!

没有人会怀疑陈映真所指的中国是革命的社会主义新中国。但是,他对改革开放以后的道路也不是没有质疑的。1983年8月,陈先生藉着〈山路〉的主人公蔡千惠对文革后的中国革命提出过这样的质疑:

不为别的,我只关心:如果大陆的革命堕落了,国坤大哥的赴死,和您的长久的囚锢,会不会终于成为比死、比半生囚禁更为残酷的徒然……

作为革命先行者,陈明忠先生在一篇题为〈我对文革从赞成到困惑质疑的心路历程〉的文章中,开宗明义回应蔡千惠的质疑说:

惊恐可以承受,牢狱可以坐穿,但对于把自己的理想完全寄托在彼岸的革命之上的红色党人来说,大陆革命乃是自己行动的意义之源;大陆革命一旦堕落则无异于生命之水的干涸。这几乎可以说是台湾50年代地下党人的最后一道心理防线。

大陆的革命堕落了吗?这个命题恐怕是陈映真经常回去面对的“山路”吧。在1993年12月发表的〈后街──陈映真的创作历程〉,我们看到陈映真这样回答蔡千惠的质疑:

从政治上论,他认为大陆与台湾的分裂,在日帝下是帝国主义的侵夺,在韩战后是美帝国主义干涉的结果。台湾的左翼应该以克服帝国主义干预下的民族分断,实现民族自主下和平的统一为首要的顾念。对于大陆开放改革后的官僚主义、腐败现象和阶级再分解,他有越来越深切的不满。但他认为这是民族内部和人民内部的矛盾,从来和反对外力干预,实现民族团结与统一不产生矛盾。

马克思认为,在进入共产主义社会以前,人类终究还没有进入真正的历史。人,包括1937年出生于日本帝国主义统治的殖民地台湾的陈映真,毕竟还是台湾历史的产物。而历史的终结,往往要超越个人生命的单位长度。

《山路》书影。

《山路》书影。

我的实际采访经验告诉我,对陈明忠先生所云的“台湾50年代地下党人”而言,国坤大哥的赴死,和贞柏桑的长久的囚锢,绝对不会“成为比死、比半生囚禁更为残酷的徒然”。毕竟当历史走到他们的面前的时候,他们抉择了他们做为一个理想主义者应该走的路;即使理想不一定能在自己的有生之年实现,或者曾经一度实现后来又遭到遗忘或背叛。因为他们对历史进程的认识,对社会公平的真理的坚信,应该清楚明白“道路是曲折的,前途是光明的”。

陈映真先生战斗的一生告诉我们后来者,只要台湾社会“新殖民地”的基本性格不变,资本主义的生产关系不变,那么,阶级社会的矛盾就将以这样那样的形式暴露;这样的话,势必会有想要解决这样的社会矛盾的新一代青年起来反抗。陈映真,因此绝对不会是人们嘲讽的台湾“最后的马克思”。毕竟,他所走的路是前有古人后有来者的啊。重要的是,在迈过资本主义全球化凶恶山路的进程中要时时不忘初心吧。

谨此悼念尊敬的陈映真先生!(作者:蓝博洲。来源:苦劳网)