编者按:近些年来,鲁迅与托洛茨基的关系成为鲁迅研究界的热点,特别是随着長堀祐造著 『魯迅とトロッキー』 (平凡社、二〇一一年)的中译本(王俊文译,台湾人间出版社,二0一五年)的出版,讨论更多。其中,《鲁迅全集》中《答托洛茨基派的信》和《论我们现在的文学运动》两文的归属问题更是成为研究界的热点。有论者认为,这两篇文章由于是冯雪峰的代笔,故而不能被归入鲁迅本人的著作中,继而文章对托派的批评和对毛泽东的赞赏不能等同于鲁迅的本意。这类问题实质上仍然是一个政治问题。如果认为这两篇文章不符合鲁迅的本意,进而将鲁迅视为一个“托派”,就等于人为制造出一个对立于中共的鲁迅形象。这难免为宵小利用,“挟鲁迅以令诸侯”。就此,蒋洪生老师在《关于鲁迅与托派关系的一桩公案》中提出了有力的辩驳。蒋老师认为,在经过对托洛茨基的深入了解之后,鲁迅就已经自觉开始了对托洛茨基的批判,因此,冯雪峰代笔的这两篇文章确实出于鲁迅本人的意见。并且,从当事人多方描述及鲁迅对这两篇文章的态度看来,鲁迅本人是认可这两篇文章的。这些研究可以证明,鲁迅晚年的思想与毛泽东领导的共产党有着相当的一致性。

本文原刊于《文艺理论与批评》2016第5期,推送此文时得到了作者蒋洪生老师提供的增订版本,该版本比原版在篇幅上有所增加,故分上下两篇推送。今天推送文章的下篇。点击查看上篇蒋洪生 | 关于鲁迅与托派关系的一桩公案(增订版)( 上)感谢蒋洪生老师的大力支持!

鲁迅托洛茨基观的转变

一些鲁迅研究者之所以否认《答托洛斯基派的信》是出自鲁迅的本意,一个很重要的原因,是1920年代末以前的鲁迅对托洛茨基还是很有好感的。从1925年到1928年,鲁迅对托洛茨基的著作相当关注。从现存鲁迅的藏书目录来看,鲁迅购入过数种托洛茨基的日译著作,它们分别是《文学与革命》、《无产者文化论》和《西伯利亚脱逃记》。[1]鲁迅不仅仔细研究了托洛茨基的《文学与革命》一书,深受托洛茨基“同路人”、“革命人”和“革命文学”论等的影响,1926年自己还翻译了《文学与革命》中关于俄苏诗人亚历山大.勃洛克的第三章的中文译文,作为胡敩译、北新书局出版的亚历山大·勃洛克长诗《十二个》的序言公开出版。既然如此,为什么到了1936年6月的《答托洛斯基派的信》和《论我们现在的文学运动》两篇文章中,鲁迅会对托洛茨基本人如此地讽刺挖苦,而对“托洛斯基的中国的徒孙们”如此声色俱厉呢?毕竟,从1928年到1936年间,鲁迅似乎没有对托洛茨基作过系统的、严厉的批判。

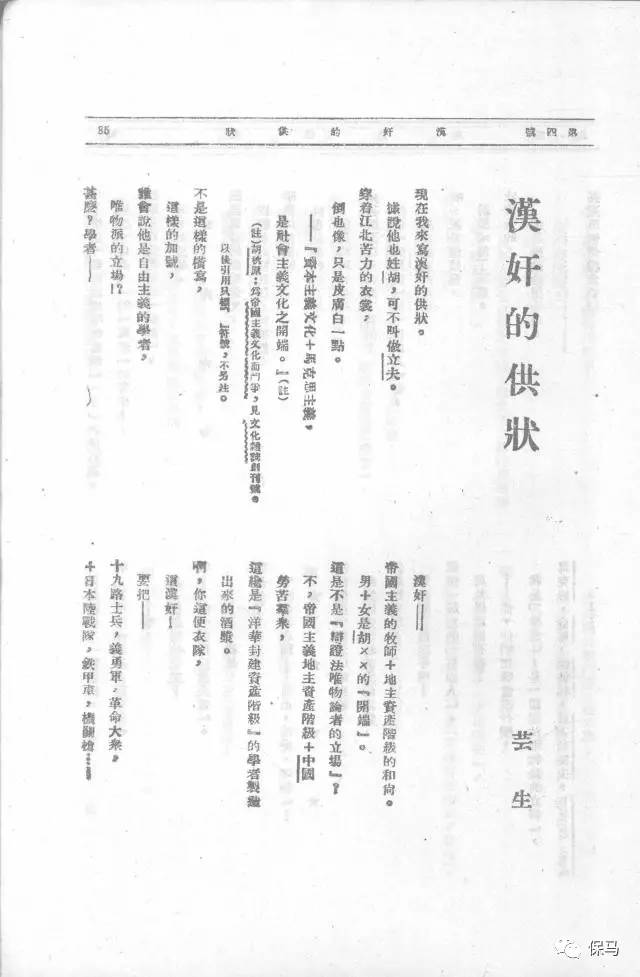

鲁迅为亡友瞿秋白所译苏联诗人别德纳衣的诗作《没工夫唾骂》所配的托洛茨基讽刺画(苏联插画家台尼(Deni)作)。

鲁迅为亡友瞿秋白所译苏联诗人别德纳衣的诗作《没工夫唾骂》所配的托洛茨基讽刺画(苏联插画家台尼(Deni)作)。

其实,从鲁迅现存的文字我们即可看出,到1920年代末之后,鲁迅的托洛茨基观开始发生微妙的转变。1928年8月10日,在回复读者恺良就韩侍桁所译林癸未夫的文章《文学上之个人性与阶级性》时,鲁迅提到了脱罗兹基(即托洛茨基),认为脱罗兹基以对于“死之恐怖”这种人的生物性为古今人所共同,来说明文学中有不带阶级性的因素,其论证方法过于简单,类似于“讲笑话”[2],不能令人信服。1928年8月11日,在《奔流》编校后记(三)中,鲁迅评价托洛茨基说:“托罗兹基是博学的,又以雄辩著名,所以他的演说,恰如狂涛,声势浩大,喷沫四飞。但那结末的豫想,其实是太过于理想底的。”[3]这段话寓贬于褒,一方面赞扬了托洛茨基的博学和雄辩,另一方面以“喷沫四飞”这样的用语,暗示了托洛茨基的夸夸其谈和华而不实,所以托洛茨基的理论在鲁迅看来,是总体上是“过于理想”而缺乏现实性的一种空谈;用《答托洛斯基派的信》中的用语来说,托派理论无异于是一种过于“高超”的理论。1932年9月19日,鲁迅在其《<一天的工作>后记》中附带提到了托罗兹基的名字,但是对于他没有任何臧否。1932年12月10鲁迅在《辱骂和恐吓决不是战斗——致<文学月报>编辑的一封信》中批评了该刊编发的芸生的诗《汉奸的供状》,这首诗是对苏联诗人别德纳衣讽刺托洛茨基的长诗《没工夫唾骂》[4]的模仿。鲁迅认为这一模仿是非常拙劣的,如果说别德纳衣的诗是“笑骂”的话,那么。芸生的诗则是“辱骂,有恐吓,还有无聊的攻击”。[5]但是鲁迅在这封信中,并没有对别德纳衣所描绘的托洛茨基有所评价。鉴于别德纳衣的诗是其时与鲁迅来往相当密切,鲁迅又深受其影响的瞿秋白翻译的,想来鲁迅会比较认同这首诗对托洛茨基的负面评价。而且鲁迅对这首诗相当感兴趣,这也是可以肯定的,因为鲁迅在1933年2月9日《致曹靖华》(编号330209)的信中询问曹靖华:“前回曾发一信(忘记月日),托兄再买别德纳衣诗(骂托罗茨基的)之有图者一本,又《文学家像》第一本(第二本我已有)一本,未知已收到否,能得否?”[6]此处体现鲁迅不仅感兴趣别德纳衣讽刺托洛茨基的长诗《没工夫唾骂》本身,还对书中讽刺托洛茨基的插画很感兴趣。从鲁迅亲自编辑,并自费为亡友瞿秋白出版的瞿秋白译文集《海上述林》(下卷)之《没工夫唾骂》中所配的台尼插画来看,鲁迅在此试图找寻的,可能就是台尼(Deni)所作的托洛茨基讽刺画[7],他需要将瞿秋白的精彩译文配上台尼的精彩讽刺画。

鉴于鲁迅此前几年对托洛茨基的大力推介,除非形势所迫,进入1930年代的鲁迅似乎不太愿意出来公开地、明确地撰文批判托洛茨基及中国托派的思想,但是在私下的谈话中,情形就不一样了。现在我们知道,虽然鲁迅1936年6月前没有公开的文字系统地批判托洛茨基的理论,但是在小范围谈话的场合,鲁迅对托洛茨基的理论尤其是其政治理论,是深不以为然的。冯雪峰说自己1936年6月为鲁迅拟写的《答托洛斯基派的信》是“完全按照他的立场、态度和多次谈话中他所表示的意见写的”,这是完全可能的。另外,当时与鲁迅有着密切交往的青年出版人、当时有托派倾向的张友松[8]也有一段重要的回忆。1928年,在鲁迅的大力支持下,张友松在上海与人创办了春潮书店,在1928年至1930年间,由于业务等的关系,张友松与鲁迅交往很多,常常与鲁迅一起吃饭、聊天。春潮书店及其刊行的《春潮月刊》也经常发表和出版鲁迅或鲁迅推荐的作品。在回忆当年与鲁迅的交往时,张友松说:

我在大姐牺牲后,译过一部托洛茨基的《大英帝国的前途》,后来由“春潮”出版了。我在思想上受过两个托派分子的影响,对托洛茨基曾经颇为崇拜,夏康农和党家斌当时也有同样的倾向。有一次我们同鲁迅谈到斯大林和托洛茨基的斗争时,说这是权力之争。鲁迅当即斩钉截铁地说,不是这么回事,并拿出一份地下党组织揭露托洛茨基叛徒嘴脸和罪恶活动的小册子给我们,说道:“看看这个就明白了。”后来我读了这份材料,还半信半疑。直到几年以后,大量事实说明了这场斗争的性质,我才醒悟过来,深感鲁迅对人对事判断是非真伪的眼力远非一般人所及。[9]

张友松没有明确这此谈话的具体时间,从他因办春潮书局而与鲁迅直接交往的年限来看,时间当在1928至1930年的某天。鲁迅日记有一百多处提到张友松,日记里首次提到张友松,是在1928年8月4日,当晚,北新书局老板李小峰宴请,同席11人,中间就有张友松。想来此前张友松和鲁迅来往不多,两人并不熟悉,鲁迅不会贸然与他谈论托派这样的敏感话题。所以谈话的具体时间不会早于1928年8月4日。从张友松的行文来推测,鲁迅与张友松等人谈论托洛茨基的时间似在1930年某天。此时鲁迅有没有可能得到中共地下党揭批托洛茨基及托派的材料呢?从他当时与诸多左翼人士如冯雪峰[10]等密切交往的情况来看,这是极有可能的。当时确实也出现过这样的材料,例如中共中央在上海的机关报刊《红旗》[11]在1930年4月9日(总第91期)就登载了两篇揭批托派的文章,一篇是署名“立三”(即李立三)的《回答托洛茨基的问题》,对托洛茨基的《中国发生了什么事》一文进行了批判,并指出“陈独秀们竟与国民党改组派豪绅资产阶级一样的骂红军为土匪,可见陈独秀们走到甚么地方去了。”另外一篇是署名“问友”的《反对取消派:托洛茨基之取消中国革命的理论》。此外,中国共产党当时的领导人之一、其时公开发表过反托政论的李立三1930年5月7日也跟鲁迅举行过秘密会谈。从张友松的回忆可以见出,至迟从1930年开始,鲁迅对托洛茨基尤其是中国托派的看法有了急剧的变化。再加上鲁迅在1932年夏秋之交与瞿秋白见面之后,深受瞿秋白的托洛茨基观的影响。众所周知,鲁迅1932年后与瞿秋白展开了密切的交往和合作,以至于瞿秋白经常以鲁迅的笔名发表文章,而鲁迅也把瞿秋白以自己笔名发表的文章收入自己的文集之中,数目高达14篇之多。瞿秋白本来也跟鲁迅一样,对托洛茨基有着比较积极的看法,但是到了1930年代,在苏联官方和共产国际的托洛茨基观的影响下,瞿秋白对托洛茨基越来越持否定的态度,以至于在1932年10月翻译发表了前文所述的苏联诗人别德内衣讽刺托洛茨基的长诗。推想起来,这应该会深深影响到鲁迅的托洛茨基观。[12]比如,在瞿秋白翻译《没工夫唾骂》的同时,鲁迅就撰写了《论“第三种人”》一文(写于1932年10月10日),不点名地批判了托派,文中说:“这三年来,关于文艺上的论争是沉寂的,除了在指挥刀的保护之下,挂着‘左翼’的招牌,在马克斯主义里发见了文艺自由论,列宁主义里找到了杀尽共匪说的论客的‘理论’之外,几乎没有人能够开口……”这里提到的论客,即是指胡秋原和某些托洛茨基派分子,当时这些托洛茨基派分子诬蔑中国工农红军为“土匪”。[13]所有这些因素,无疑建构了鲁迅认可由冯雪峰拟写的《答托洛斯基派的信》和《论我们现在的文学运动》的坚实思想基础。

从答托派文的结集情况,不能推定鲁迅否定自己是其著作权人

《答托洛斯基派的信》和《论我们现在的文学运动》两文在《现实文学》等杂志发表后,初次结集,是在鲁迅去世之后、由鲁迅夫人许广平编辑的《且介亭杂文末编》之中。《且介亭杂文末编》由正集和附集两部分构成,其中正集14篇,附集21篇。对于《且介亭杂文末编》如此处理的原因,许广平在后记中说:

《且介亭杂文》共三集,一九三四和三五年的两本,由先生自己于三五年最末的两天编好了,只差未有重看一遍和标明格式。这,或者因为那时总不大健康,所以没有能够做到。

一九三六年作的《末编》,先生自己把存稿放在一起的,是自第一篇至《曹靖华译〈苏联作家七人集〉序》。《因太炎先生而想起的二三事》,和《关于太炎先生二三事》,似乎同属姊妹篇,虽然当时因是未完稿而另外搁开,此刻也把它放在一起了。

《附集》的文章,收自《海燕》,《作家》,《现实文学》,《中流》等。《半夏小集》,《这也是生活》,《死》,《女吊》四篇,先生另外保存的,但都是这一年的文章,也就附在《末编》一起了。[14]

以上提到的鲁迅作品,都是鲁迅生前尚未来得及结集出版的文章。其中的手稿部分,被鲁迅生前分为两部分,一部分是初步选定要入选《且介亭杂文末编》的存稿(共14篇手稿,其中一篇是鲁迅没有归到为编集《末编》而准备的存稿堆的《因太炎先生而想起的二三事》,而许广平以为应该编入《末编》的)。另一部分是鲁迅另外保存的《半夏小集》、《这也是生活》、《死》、《女吊》等四篇文章,根据冯雪峰的回忆,这是鲁迅打算撰写十来篇类似的诗体散文,以后单独结为一集用的(类似《朝花夕拾》风格)。其他剩下的17篇,有的有手稿存世,如《立此存照》第一篇至第五篇;有的只有残稿存世,如《我的第一个师父》;有的无手稿存世[15],估计是许广平从杂志上剪下来的剪报,如《文人比较学》、《大小奇迹》、《难答的问题》、《登错的文章》四篇;有的因是冯雪峰拟写(《答托洛斯基派的信》和《论我们现在的文学运动》两篇)或许广平笔录(《〈苏联版画集〉序》),所以原无鲁迅手迹。

现在的问题是,如果许广平的记述是正确的话,《答托洛斯基派的信》和《论我们现在的文学运动》两篇没有被鲁迅本人归入为编集《末编》而准备的存稿堆,那么能如不少论者所断定的那样,这就表明鲁迅不把这两篇东西视为自己的文章,不认为这两篇文章代表自己的本意吗?恐怕很难。鲁迅编集《且介亭杂文》和《且介亭杂文二集》的时间是在1935年最后两天,按此推定,鲁迅编集《且介亭杂文末编》的时间当在1936年末,可是鲁迅不幸于1936年10月19日去世,《且介亭杂文末编》最后未能由鲁迅亲自编成。假如鲁迅能活过1936年末,《答托洛斯基派的信》和《论我们现在的文学运动》两文未必不会被鲁迅编入《且介亭杂文末编》。即便鲁迅不把两文编入《且介亭杂文末编》,也未必不会被鲁迅编入到自己别的文集中去。总不能说,未编入《且介亭杂文末编》正集、也不在鲁迅所规划的新的诗体散文集的17篇(21减4篇)文章,都是鲁迅不愿意承认为自己的作品,都是不能代表鲁迅本人思想的作品吧。

实际上,根据冯雪峰的回忆,鲁迅认为《答托洛斯基派的信》和《论现在我们的文学运动》是符合他的立场、态度和意见的,在两篇文章发表之后,特意“从刊物上剪下来,放到他的积稿堆中去,准备将来编进他的文集”。许广平说手稿堆中没有这两篇,也许是鲁迅将这两篇文章堆到专门的自己文章的剪报堆里去了?因为根据许广平的记述,鲁迅初步选定要入选《且介亭杂文末编》的存稿13篇全部是鲁迅的手稿。采自四本期刊的《附集》的文章,许广平也未明确到底是鲁迅自己生前从期刊上剪下来的,还是鲁迅去世后由许广平剪下来的,或者部分由鲁迅,部分由许广平剪下来的。冯雪峰的回忆也许是准确的,就是鲁迅确实把《答托洛斯基派的信》和《论现在我们的文学运动》这两篇文章从杂志上剪下来,但是并没有放到手稿堆中,而是和《文人比较学》等文章的剪报稿堆放到一起,因为这些文章的手稿很可能被鲁迅自己毁弃了。当然另外一种可能性是,鲁迅也许认为《答托洛斯基派的信》和《论现在我们的文学运动》这两篇文章和《〈苏联版画集〉序》一样,因为没有经过自己的笔头润色,文字上可能稍有欠缺,措辞上可能稍欠严谨,如何处理这两篇文稿,编入何种文集,他还要再作仔细的斟酌。但是从现有材料来看,鲁迅从未有过否认自己是这三篇文章的责任人和著作权人的任何表示。实际上,《答托洛斯基派的信》和《论现在我们的文学运动》造成了如此大的社会影响,鲁迅是不可能否认自己是这两篇文章的作者的。如果鲁迅泉下有知,对于当下一些论者主张将这两篇文章从他的全集中驱逐出去的言论,会感到哭笑不得吧。

当然,虽然《答托洛斯基派的信》和《论现在我们的文学运动》这两篇文章中“迎头痛击”了中国托派,但是对于托洛茨基本人的一些思想尤其是文学思想,不管是冯雪峰,还是鲁迅,恐怕也并没有全盘否定。比如,托洛茨基在《文学与革命》第8章《革命的与社会主义的艺术》中将两种艺术视为“革命艺术”,一种是“主题反映革命的作品,和那些主题并不与革命相连,但却澈底地为革命所煊染,而且被由革命而生的新意识着了色的作品。这些十分显然是,或可以是属于完全不同的种类的现象。”[16]托洛茨基的这一思想,在《论现在我们的文学运动》中仍然有所体现:

“民族革命战争的大众文学决不是只局限于写义勇军打仗,学生请愿示威……等等的作品。这些当然是最好的,但不应这样狭窄。它广泛得多,广泛到包括描写现在中国各种生活和斗争的意识的一切文学。……而中国的唯一的出路,是全国一致对日的民族革命战争。懂得这一点,则作家观察生活,处理材料,就如理丝有绪;作者可以自由地去写工人,农民,学生,强盗,娼妓,穷人,阔佬,什么材料都可以,写出来都可以成为民族革命战争的大众文学。也无需在作品的后面有意地插一条民族革命战争的尾巴,翘起来当作旗子;因为我们需要的,不是作品后面添上去的口号和矫作的尾巴,而是那全部作品中的真实的生活,生龙活虎的战斗,跳动着的脉搏,思想和热情,等等。[17]”

这就是说,鲁迅等倡导的民族革命战争的大众文学,不一定非要写战争,作品中不“有意地插一条民族革命战争的尾巴”,但只要作家有着全国一致对日的民族革命战争的新意识,则其作品一定会为民族革命战争所感染,为由民族革命战争而生的新意识所“着色”。这种思想,与鲁迅接受托洛茨基《文学与革命》一书的思想影响,在1926年以后反复在其《中山先生逝世后一周年》、《革命时代的文学》、《革命文学》等文章和讲演中所提出和强调的“革命人”的理念是高度一致的。如在1927年10月21日发表的《革命文学》一文中,鲁迅提到“我认为根本问题是在作者可是一个‘革命人’,倘是的,则无论写的是什么事件,用的是什么材料,即都是‘革命文学’。从喷泉里出来的都是水,从血管里出来的都是血。”[18]从《论现在我们的文学运动》这篇文章中表达的鲁迅所认可的此种托洛茨基文学思想来看,代笔者冯雪峰可谓深得鲁迅文学思想之神髓。的确,对托洛茨基的某些文学观点,鲁迅是不会以人废言的。仅以此点而论,也不能排除冯雪峰确实是根据鲁迅平日谈话的内容,或者是根据病中的鲁迅口授的大意来拟写《答托洛斯基派的信》和《论现在我们的文学运动》这两篇文章的。

《答托洛斯基派的信》和《论现在我们的文学运动》这两篇文章发表之后,深深震动了中国的托派分子,给鲁迅写信的陈其昌受到了其同侪的严厉批评,认为陈其昌事先不应该对鲁迅抱有幻想,给鲁迅写这么一封意在拉拢的信。压力之下,陈其昌1936年7月3日又给鲁迅写了一封言辞激烈的长信,鲁迅1936年7月7日收到了陈其昌的信,但是在日记中对其不置一词,只简单地记述道:“得陈仲山信,托罗茨基派也。”[19]观陈其昌信,其对《答托洛斯基派的信》的反驳也不是一无是处,比如这一句反驳不可谓不力:“托洛斯基在欧洲贫病交加,靠版税维持生活,因出版他的著作的是资本主义国家的书店,造谣者就指着说,他‘用敌人的金钱’。鲁迅先生,你拿版税稿费的地方,是资本主义国家还是社会主义国家?”[20]鲁迅对这第二封信没有再作答复,我们无从知道鲁迅会否接受陈其昌的某些反驳,会否修正对托派的某些批判。如果真的如某些论者所言,鲁迅不愿遽然将《答托洛斯基派的信》和《论现在我们的文学运动》这两篇文章编入《且介亭杂文末编》中去的话,那么这也许可以从陈其昌的反驳信中找到某种线索,但绝不能由此推论说鲁迅不承认这是自己的作品,不能表达鲁迅的本意。另一方面,鲁迅对陈其昌第二封来信的置之不理,也正说明了他认为《答托洛斯基派的信》和《论现在我们的文学运动》没有大的问题,也达到了自己与托派划清界限的主要目的,所以没有再次作复的必要。

余 言

《冯雪峰与我放鸭子》,陈早春

2010年,针对有人刊文说,《答托洛斯基派的信》和《论现在我们的文学运动》这两篇文章是冯雪峰假冒鲁迅名义硬塞给鲁迅的私货,建议从《鲁迅全集》中删除掉,老出版人,曾经与晚年的冯雪峰一起到湖北咸宁文化部“五七干校”放过鸭子的陈早春评论说:“凭我多年来的所见所闻,类似的问题其实是个政治问题,即鲁迅不应该受冯雪峰的‘蒙蔽’,跟毛泽东领导的共产党搞得那么热乎,这就使我更不敢涉及这类问题了。”陈先生又说,“很难想象,在鲁迅眼睁睁看着一切的时候,居然敢假冒鲁迅的名义去发表自己的作品。”陈早春先生此论是否公允,是否诛心之论,恐怕也是一个仁者见仁,智者见智的问题。但陈早春先生“就事论事”,在他的《为鲁迅代笔——近四十年前听冯雪峰闲聊(一)》[21]一文中,为我们提供了解决真相的宝贵材料。我以上的文字,也算是响应陈早春先生“就事论事”的号召,为就此问题展开进一步的论争添一把柴火吧。

[1] 参看姚锡佩《鲁迅藏书中的托洛茨基著作及其影响》,载《鲁迅藏书研究》,中国文联出版社,1991年。当然鲁迅也同时收藏反托书籍,比如斯大林的《论反对派》(1933年浦江书局出版)和斯大林的《列宁主义问题》(1933年扬子江书店出版),见《鲁迅手迹和藏书目录 1-3》,北京鲁迅博物馆编,该馆1959年印。

[2] 李新宇、周海婴主编:《鲁迅大全集》卷4,长江文艺出版社,2011年,第348页。

[3] 李新宇、周海婴主编:《鲁迅大全集》卷4,长江文艺出版社,2011年,第350-351页。

[4] 瞿秋白译,载1932年10月《文学月报》第1卷第3期。

[5] 李新宇、周海婴主编:《鲁迅大全集》卷6,长江文艺出版社,2011年,第161页。

[6] 李新宇、周海婴主编:《鲁迅大全集》卷6,长江文艺出版社,2011年,第231页。

[7] 台尼的托洛茨基讽刺画见鲁迅编瞿秋白译文集《海上述林》下卷,四川人民出版社,1983年, 第7-40页。

[8] 张友松(1903-1995),著名翻译家。湖南醴陵人。北京大学肄业。曾任上海北新书局编辑。1928年在鲁迅帮助下创办春潮书局,任经理兼编辑。《鲁迅日记》中114处提到张友松。其中,仅1929年便有89处,主要记载张友松帮他打官司的事情。日记记载,鲁迅孩子出生第五天,鲁迅就带张友松去医院看望自己的夫人和孩子。张“赠毛线一包”,并送鲁迅“仙果牌烟卷四盒”。日记还记载,张友松结婚的前一天下午,鲁迅同他的三弟周建人一道上街,亲自“买铝制什器八件”,托人次日送去张家“贺其结婚”。1954年后任人民文学出版社专业翻译,反右运动后被划为右派。晚年定居成都,贫病而死。

[9] 鲁迅博物馆等选编:《鲁迅回忆录》(全三册),北京出版社,1999年,第1228页。

[10] 冯雪峰在1932年5月发表过《致<文艺新闻>的一封信》,该信在批判胡秋原的同时,顺带批判了“托洛斯基派”。见《冯雪峰论文集》(上),人民文学出版社,1981年,第85页。

[11]《红旗》为中国共产党中央在第二次国内革命战争时期的机关报刊,1928年11月20日在上海创刊,共出版126期,前23期为周刊,后103期为三日刊。

[12] 关于瞿秋白托洛茨基观的转变,详见長堀祐造著《鲁迅与托洛茨基》一书(『魯迅とトロッキー』,平凡社、二〇一一年)的第5章《试论鲁迅托洛茨基观的转变—— 鲁迅与瞿秋白》。

[13] 胡秋原本人晚年回忆说,自己从不是托派,鲁迅在这里说的主张“杀尽共匪”的论客,就是托派陈仲山(古远清:《胡秋原——从“自由人”到民族主义战士》,载《武汉文史资料》2001年第6期,第22页),此说待考。

[14] 鲁迅著,许广平编:《且介亭杂文末编》之《后记》,三闲书屋1937年初版。

[15] 我们从许广平和其他人的回忆录中可以得知,鲁迅不甚爱惜自己的手稿,文稿一经发表之后,手稿可能被鲁迅随意处置,或流失到油条铺包油条,或用来给客人擦手、擦桌子,甚或用于“特殊用处”即如厕。见许广平《关于鲁迅的生活》,人民文学出版社,1954年,第22页;萧军著《鲁迅给萧军萧红信简注释录》,北京市:金城出版社,2011年,第184页。

[16] 托洛茨基著,韦素园、李霁野译:《文学与革命》,未名社,1928年,第301页。

[17] 李新宇、周海婴主编:《鲁迅大全集》卷10,长江文艺出版社,2011年,第300-301页。

[18] 李新宇、周海婴主编:《鲁迅大全集》卷10,长江文艺出版社,2011年,第203页。

[19] 李新宇、周海婴主编:《鲁迅大全集》卷10,长江文艺出版社,2011年,第153页。

[20] 张杰编:《鲁迅藏同时代人书信》,河南教育出版社,2011年版,第463页。

[21] 文见《新文学史料》2010第2期第77-82页。此处引自陈早春的文字,均见此文。

(作者:蒋洪生。来源:公众号“保马”)