《星际牛仔》剧照

《星际牛仔》剧照

(一)

“我感觉最空巢的时刻,就是这个点我回到家,但是没饭吃,要煮面。”

阿果关上空荡荡的冰箱,掏出手机,但一想到外卖那么油腻,动作就停滞了。一周前,她还能煮一碗鸡蛋牛肉的汤面。牛肉是母亲半年前探望她时买的,一直放在冷冻格里。一向凑合的她觉得还挺好吃的,上周没几天就吃光了。

晚上九点半,阿果一边用番茄酱拌面,一边想着要是有个家,有人热好饭菜等自己回来该多好。拌面寡淡无味,阿果点开手机里的泡面番(像泡面那样两三分钟即可搞定的视频)。声优可爱的声音吵闹着,客厅更显寂寥,拌面还是寡淡。阿果又加了酱油,面条黏胀,她勉强吃了两口,倒掉了。

每逢这时,“那种内心深处,无法解救的孤独”便汹涌而至。但阿果也明白,伴侣可遇不可求,特别是找到像自己那样古怪的人,“所以也没什么好期待的,出现的话就抓住,不出现的话……嗯就这样吧。”

这晚阿果加班到八点,两小时的马拉松会议一结束,憋了很久的她就冲向洗手间。出来,看着镜中过劳肥的自己,她在心里哀叹,胖都是压力大时吃出来的,最近连最爱的巧克力都快吃吐了。

热衷加班的同事依在奋战,焦甜浓郁的速溶咖啡味飘过来,阿果收拾的动作更快了。这同事常常凌晨一两点还给阿果发工作上的消息。阿果觉得对方很可怜,她曾婉言点拨,但毫无作用。“这未必是事业心重或责任心强,只是生活比较无趣而已。”

走出大楼,阿果以为自己的办公室会是最后一个亮灯的格子。但当她抬头却看到还有很多格子亮着,明灭交错,就像一个魔方。“白领民工大概都是这种心情吧”,阿果唏嘘道。

“贫苦青年住得远”,下班的阿果还得走路搭地铁换乘,花上1小时才能回到住的地方。那里人声鼎沸,方言混杂,油污遍地,电单车横冲直撞。

在别人眼里,出入CBD的都是光鲜华丽的上班族。但阿果知道,自己不过是为三餐营碌的蝼蚁而已。毕业两年了,她目前在互联网创业公司做产品打杂。平常要梳理用户的问题,把投诉建议转化为产品需求和功能,并和设计、运营的同事沟通对接。

在一线城市打拼,从事“新型劳动力压榨产业”的她经常加班,在CBD和“社会主义新农村”之间穿越奔波,周末单休。到手的工资才四千多一点,光房租就占了工资的1/3。上一份工作更接近一半。

走往地铁站的路上,阿果会路过改建中的城中村,残破的老房子在夜里看着像鬼屋,但不远处的高楼大厦却鳞次栉比,流光溢彩。阿果觉得自己跟两种建筑很像,都被抽走了精魂,徒留一副空壳。

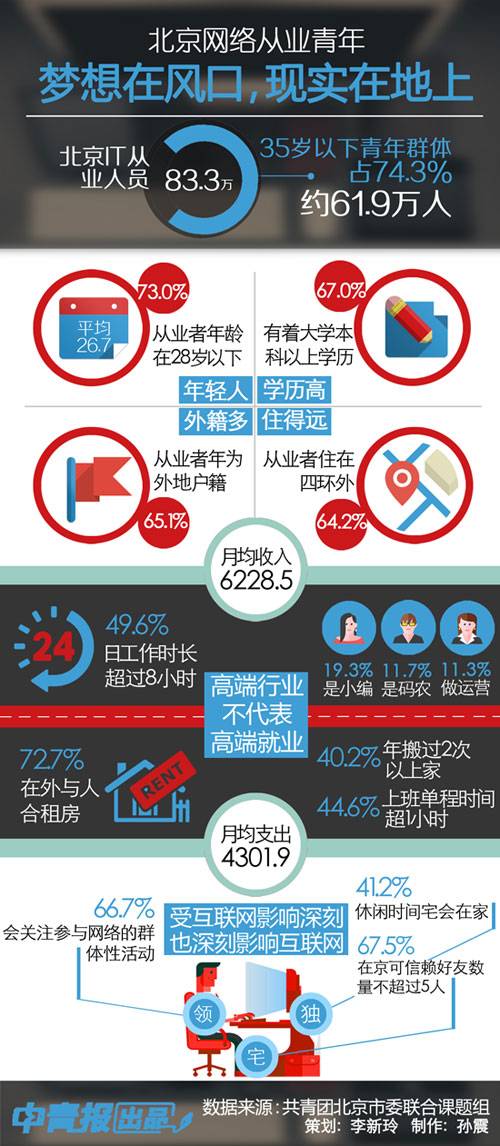

网络从业青年 来源:中青在线

网络从业青年 来源:中青在线

(二)

丽娟今年29岁。和多数北漂一样,她在五环与六环间的高密度小区里,租住了一个小房间。

这间民居改建的合租公寓被分成了四间房,丽娟的房间大小不过十平。虽然公寓里人不少,但几个室友因为都是异性,平时接触不多。“大家见面打个招呼,只有交水电费的时候最热闹”。

“现在的生活就是凑合吧”,丽娟说。她在咨询行业工作,一年里面,大概有三分之二以上的时间需要加班。碰上项目多的时候,平均一天工作10个小时。算上通勤的时间,再刨去吃饭睡觉,每天大概还有四五个小时得自己过。

一个人的时候,丽娟喜欢看书、看电影、做家务、锻炼身体。碰上周末休息,她也不喜欢宅着,同学聚会、电影、逛街,把时间填得满满当当。只是享受独居并不是一件便宜的事。每个月,除了两千的房租,吃喝玩乐花销至少要三千,这差不多是丽娟三分之二的工资。

和丽娟一样,wong也是住在合租房里的独居青年。毕业后将近一年,wong和五个同学挤在一个公寓里,600块钱一个月。那时的她是个白天独守空屋的“赋闲青年”,未来的工作还没有定数,手头上还有尚待完成的毕业论文。“跟我住的人,她们(的工作)是朝九晚九。”她忍不住笑起来:“然后我就自己一个人在写论文。”一百平米左右的屋子,大部分时间只有Wong一个人。

室友们建了一个合租群,上班时间是这个群最热闹的时候。“老板今天怎么样同事怎么样,或者说,我今天生病了,头疼,哎呀我好困”,室友们身边的一切都能抓来变成水群的素材。可一到大家面对面的时候,好像就没有那么多话要讲。

同样是合租,方唐就没有那么滋润了。他今年二十六岁,从事科研工作,不用坐班。为了省钱,他租住的房子离市区两小时车程。对他来说,家更多是一个睡觉的地方。“我和室友关系很一般,每天说不到五句话”,还有个室友,因为作息时间和自己相反,一个月都很少打个照面,更别提说话了。

作为一名男同志,方唐没有对这些点头之交的室友出柜。而他们对此也漠不关心,“大家本来就不熟,回家把各自房门一关,可能死在里面了都要过几天才发现”。

有一年冬天,方唐感冒了。持续的低烧让他有些昏昏沉沉,洗了头便直接载倒在床上。到了半夜,他在剧烈的头痛中醒来,但是浑身无力无法起身,“当时又痛又困,睡一会儿醒一会儿的”。终于熬到了天亮,方唐使出全身的力气,喊了一个室友帮自己烧水。“浑身瘫软的时候,一想到自己可能就这么默默死了,眼泪就掉下来”,方唐回忆。

由于和室友作息时间不同,方唐曾在一个礼拜内,只和杂货铺老板说过一两句话。“你看过《星际穿越》么,我看的时候哭了”。影片中的主人公,失去了同伴,独自漂浮在太空。外星上的重力,让他与地球产生时差。几个月的生死漂浮,醒来后发现地球已经过了十年。“一个人住在远郊,碰不到半点人气,就是这种感觉,没有任何社会联系”,方唐说。

(三)

阿果和闺蜜短途旅行,回到家的时候二人已经上火了,却坚定得点了汉堡套餐。吃完两人默契地买了银翘解毒口服液喝。“怕病了没人照顾啊”,吃药防病是人在空巢的生存之道。

“平时加班太压抑,周末得玩个够本”,结果玩完当晚,阿果在家加班到凌晨三点。终于做完躺下,她满脑子还是逻辑图,辗转难眠。好不容易眯了过去,她发现自己 “做梦都在想需求”。

阿果的耳边是轰炸式的噪音,同事们都在围着她争执、否定、评审。她好像飘到大海,浮浮沉沉,快溺水的时候抓住了一块浮板,大口大口地吸气,产品思路也变得清晰完整,工作终于完成。但梦醒时分,却痛苦地发现“全不记得了”。

周一起床,她感觉被打了一顿,脑壳像灌了铅一样,上班时整个人都宕机,咳嗽不停,好像还有点发烧的样子。

下班一出公司,阿果突然觉得病好了80%。她怀疑自己不是感冒,是厌恶上班,“公司空气不流通,处理信息量太大,很累,一出来就精神了不少”。

在便利店叮叮响的音乐中,她很快吃完是日晚餐——两个吞拿鱼饭团。然而面筋似的暴雨,说来就来。阿果被困在离地铁站三十米远的地方。雨越下越大,脚边的水潭也渐渐没过她脚踝。她最后咬咬牙,冒雨奔向地铁站。

回到房间,把背包扔到地下,使劲挣脱下湿透的长裤,阿果瘫坐在自己铺的泡沫地板上,与她席地而坐的,是还有没拆封的两大摞新书,仔细看上面已经蒙上了厚厚的灰尘。

阿果其实特别想要一个开放式书柜,逛宜家的时候,她都在书柜前伫步许久。她梦想着一个属于自己的家,“啊对了,还有家庭影院式游戏机!”不过朋友笑阿果,买得起家庭影院,买不起能装下家庭影院的厅。

阿果的父母一直期待着她回老家,但她已经决定不回那个海滨小城了。阿果认为,老家连自己的舒适区都谈不上。四线城市没法和一线城市比,不光是生活水平和经济水平,而是包容力和开放度,“像我这种百年一遇的武林高手,当然要出来大江湖里闹事啦”。

来源:网易新闻

来源:网易新闻

(四)

如果严格按照联合国的定义,丽娟5年前就已经人到中年了。好在国家统计局把青年的终点放到了34岁,青葱岁月噗嗤一下子又延长了五年。不过,在旁人的眼光里,“大龄”和“单身”就像是在她脑门上长得一个角,人前被同情,人后遭议论。

朋友聚会、同事闲聊,话题不是孩子,就是家庭。一到这样的场合,单身的丽娟像是被挤到了一个小角落里,动弹不得。看着身边的同学或者朋友要么已经结婚生子,要么正在结婚的路上,一块块无形的大石头压得丽娟喘不过起来。“不是说没有对比就没有伤害么,这种对比让你有无形的压力”。

丽娟的母亲也特别着急,总是担心女儿结婚不积极,每次打电话都要传授好一阵子“找对象”的人生道理,就怕女儿嫁不掉。“其实压力更多是社会给的,大的社会氛围对单身非常不友好。90年以前的女孩,没有结婚,社会觉得你是罪恶”,丽娟说。

一年前开始,愈发着急的丽娟开始报名参加一些微信公众号组织的线下相亲活动。第一次参加这种活动是在五道口的一个咖啡厅里。近100人把这个一百多平的空间塞得满满当当。其中女生居多,男女比例大概是1:2。这让丽娟有些吃惊。

领到一张基本信息表格后,工作人员安排她在十二号桌坐下,此时那桌还坐了另外一个女生。“女生不动,男生轮流到每一桌面谈,两女对一男”,工作人员指示道。

“咋跟找工作的面试似的”,丽娟对同桌的姑娘笑道。虽说在场的男生基本上在30-35岁之间,学历还行,年薪也都填着30万以上,但是外貌上面实在是没有优势。“一个陌生人的第一评价肯定是眼缘,一看不合眼缘,就立马没有往下一步探知的欲望”。

“这个活动真的没意思”,丽娟叹了叹气。一场下来,伴侣没有着落,同桌的女孩倒是和她聊得很开心。丽娟参加过三次相亲,碰到了三个不同的女孩。大家一起吐槽在场的男生,其实都有着同样的焦虑和无奈,“不着急的女生不会参加这种活动,大家都觉得这种形式不靠谱,但是又不得不参加,很尴尬”。

相比线下相亲会,丽娟觉得手机相亲软件成功的可能性还高一些。半年前,她就是在一个知名的相亲app上交到了第一个男朋友。

上面的男性用户大多用着像素模糊的生活自拍,事无巨细得标注着职业、收入、房产。如果想要回信或者主动给别人发信就得向平台缴纳每月60-80元不等的基础会费。“差不多一两百个能有一两个‘合眼缘’的吧”,丽娟坦言这些软件的成功率很低,不过好在人流量大,也不用专门花太多时间。

注册后,相亲平台隔三差五地给她打电话、发信息,帮她推荐男生,让她到线下门店实名认证。“我网上查了一下,其实就是忽悠你去店里买那个‘高端猎婚服务’,会费起码得上万,有的还能到几十万”。

《南都周刊》曾经报道了知名婚介平台世纪佳缘的天价婚介费内幕。曾有的女士交了30万会费,世纪佳缘介绍了几个充数的对象后无疾而终。报道透露,2015年,广州红娘门店的签约会员有850多个,销售额达1100多万。但在这里成功牵手,申请终止服务的,一共只有8个人。

一位体验过线下红娘的朋友表示:“他们是让人感觉像花钱找个种猪配种一样”。体验过一段伴侣生活,再次空巢的丽娟总觉得有些反差。回到出租屋,她还是会打开交友软件,在几十条留言里打捞出一些寄望、一些念想。

来源:好奇心日报

来源:好奇心日报

(五)

孤独的时候,方唐会用手机约炮。他说:“不全是为了性,更多的是寻找一种亲密感。”

有人把这叫做“孤独经济”,是互联网+时代的一片蓝海,是单身社会的商业狂欢。对于异性恋来说,这是寻爱之路。对于性少数来说,这是一个个聚集着“同类”的网络社群,这些社交软件成了与“自己人”互动的主要途径。就像广告里说的,即便你被全世界抛弃,总会有小小的角落可以遮风挡雨。

这一个个角落曾经给方唐带来过些许期待。在很多个形影单只的那些夜晚,软件里每个星罗棋布的小窗口,似乎都可以通向一段欲望、情谊或者陪伴。但现实总是比广告来的残酷。

“你花半小时自拍了一两百张,里面挑一张图再修上半小时。一上传,马上会有很多人点赞。有人给你留言说你好帅。当时你会觉得挺高兴的,但就没有下文了。第二天就像什么都没发生过一样。”

“人气高的要么脸蛋好,要么身材好,要么环游世界,要么豪车美食”,方唐的朋友曾经精辟地总结社交软件上的影像套路,“你看了他们的相册,都不用出国了”。

方唐还听说过一个夸张的故事。有些软件上粉丝非常多的“名媛”会定期组团去五星级酒店开一个房间,“他们每个人带上十几套衣服,相互拍一整天。各自回到出租屋后,每天挑一两张片发出来,在社交软件上制造一种常住五星级酒店的感觉”。

“约炮软件会让你最快速知道,自己不但穷而且还长得不好看。网络上可能比线下还要现实”,方唐笑道,“你在酒吧里被人拒绝了,你们还可以聊一聊。说不定能成为朋友,但是在软件上大家对彼此都很苛刻,每个人都把自己的偏见和预设摆出来,就像挑拣货架上的零食”。

方唐和朋友们经常觉得交友软件体验很糟糕,但除此之外似乎也没有别的选择。有时候半夜下班回到家,方唐往床上一躺,就开始习惯性地浏览软件上的人。向右滑是喜欢,向左滑是删除,滑得够快,或许离陪伴会近一点。

“特别像是在买东西,最大的区别就是,可能翻一百个才有一两个真人回你吧”,方唐说。每到渴望陪伴的时候,方唐感觉自己说话就像是客服一样,“但是没人理你,就更孤独了”。可是孤独感再强,方唐也不敢和家里人讲,生怕他们又给你介绍女朋友。

有一年,方唐的城市下了一场十年一遇的大雪。那个住在近郊的中年男子突然向他发起邀约。聊了几天,对方似乎是一个很有趣的人。至少大家有一搭没一搭的讲些有的没的,从来没有谁冷场。

方唐二话没说,走去了公交站。雪落到地上就化成了黑水,穿着运动鞋的他打湿了双脚,小心翼翼走到了对方家。

接下来的一切像是一个程式,一套1和0叠加的算法里,填进了两个偶然相见的变量,半小时后得到了意料之中的结果。“你晚上是要回去的吧”,男子对方唐冷冷得说。他故意把最后一个字声调上扬,显得很客气的样子。

“其实本来想找个人聊天,然后发现约完自己就该走了”,方唐穿上再湿透的鞋,脚下凉凉的。回家的公交要半个小时一班,站在冷风中,方唐的脸从刺痛变得麻木,“那一刻,真的很无助,大部分人有需求的时候对你很好,但没需求都爱答不理,特别明显”。

直播刚在社交软件上火起来的时候,方唐粉过几个主播。“我一开始也不知道这有啥好看的,感觉在和空气说话一样”,直到自己也忍不住充钱了,方唐才发觉,“那就像花钱雇个人陪你,没人搭理你的时候,主播会和你说话”。

“你每天花个十块二十块刷礼物,主播就会很热络,一直和你互动,有的还直接跟你连线”。有一次,一位朋友叫上他一起开直播,和粉丝连线。那位粉丝住在西南小城。他在一个小时里,绘声绘色地道来自己过去几年的生活情感,丝毫没有要停下来的意思。

“我们真的不忍心打断他,他也是一直一个人,真的很需要有人能说说话”,方唐叹了叹气,“可能性少数,平时生活里就不会有什么懂你的人,不明着歧视你就不错了,上了网,同类都聚在一起了,但其实也没人要理你。”

来源:网易新闻

来源:网易新闻

(六)

闲暇时,阿果热衷于打游戏和旅行,因为这能够“脱离现实,排解压力,感受世界”。她在网络上混迹于游戏或某些兴趣群,还不时牵头组织、积极响应线下聚会。

阿果和小安就是在网上一个兴趣群认识的,两人愉快地私聊了大半年,群里大家也是开怀互黑。这次阿果恰好去苏州玩,便约几个同城的网友出来吃了一顿饭。回忆起当时,阿果觉得聊得不错,她和小安抛梗接梗自如。没想到告别后,小安给她发了条微信:“还是当网友吧……别见了(并附上一个‘保持微笑’的贴图)”。

阿果心里咯噔了一下,搞不清小安是不是在开玩笑。小长假搭15个小时硬座来苏州穷游面基,到高铁回程检票这一刻,阿果的心情跌到谷底。

回来后,小安明显冷淡疏远了。但阿果心里也清楚:面基跟线上聊天毕竟是两套交流机制,线上尬聊还可以扔表情包,但线下面对着真人,得不停地想话题,难免会失望。

尽管如此,阿果从不后悔。“有意思的人我都想在现实里碰碰面,哪怕连线上都聊不成了”,她斩钉截铁道,“我还是更喜欢那种真实感,不然你只是在跟你脑补过的人聊天”。阿果认为,线上互动流于表面、来去匆匆,而她对朋友,总是带有感情的。她期待,聊得来的网友都能发展成现实生活中关系稳定、相互支持的朋友。

但阿果还是很失落。她反省了很久:为什么见了面,小安的态度就180度大转弯?是小安怕自己不怀好意吗?瞎想注定无解,阿果决定放弃,“反正不是很熟就干脆不聊了,不过还是很可惜,少了一个有趣的、可以交流的人。”

生活中遇到困难和困惑,阿果基本都是自行消化。我和阿果聊了快一个月,她说,相比起很多人,这次聊得挺深的。

“不是我平时不想说啊,没什么人想听啊,很多人就会觉得你没事想这么多干嘛。大家都爱倾诉,不太爱倾听。”阿果发觉这是当今社会的常态。她试着理解这些对她捂住耳朵的人,“要求别人是很难的”。

来源:好奇心日报

来源:好奇心日报

(七)

Wong把自己前段时间的朋友圈都删掉了,每当她遇到一些极其不愉快的事情,产生极其强烈的自我否定时,她就会把朋友圈都删掉。“心理学上说,这是低自尊人格”,wong躲在屏幕后打出这些字,我看不见她的表情。

她的低自尊,部分来源于生活的不确定。Wong找工作的路途并不顺畅,期间她还去过其它几个城市,但都没有结果。巨大的不确定感和焦虑包围着她,但她不敢让自己的状态太差。“写论文的状态不能特别差,不然你会写不下去。”她双手捧着面前的茶杯苦笑:“半死不活的。”

从那时起,wong有意地减少了现实中与朋友的社交。微博和饭否(饭否多为用户分享一些鸡毛蒜皮的日常,知乎某用户曾说饭否人“拉个屎也要直播”),是她宣泄压力的出口。

“看看陌生人在做什么,有过一两次特别崩溃的时候觉得还挺有用的。”“为什么?”“减轻被自己放大的苦恼感,接接地气。苦恼也会自我膨胀的,让你以为自己的痛苦很特别。”

“减轻自我沉溺?”

“对。”Wong回答得很干脆。

除了微博和饭否,Wong还下载过“陌陌”,结果不到5分钟就卸载了。陌陌和世纪佳缘目的性极强的社交平台无法给予Wong她想要的社交关系:“我对朋友的标准还挺高的,所以交朋友仍然希望在线下,从不打算通过社交工具来获取深交。我是感官主义者。”

作为感官主义者的她也曾被一款社交软件的广告吸引,广告上写着:时间能有多短。朝生暮冥,夏虫语冰。鱼在第七秒重塑生命,而我想用三分钟,和你讲个故事。

看到广告的她心生好奇,用手机下载了这款名为“陪我”的APP——一款供陌生人语音聊天的软件。她轻击蓝色小猫的图标,屏幕上出现了几张图片和几句话,其中一句是:“照见真我,对着镜子迎接另一个孤独。”点击屏幕上的“播放”键,一个好听的男声响起,他的第一句话是:“社交是人类的本能。”

截图

截图

进入信息界面,Wong填写了个人的信息——居然除了昵称外,只有性别一项内容。在她点击了“女”选项后,系统弹出一条通知:“确认性别选项后将无法更改。”Wong点了确认。系统为她随机联系到了两个东北汉子,“声音还挺好听的。”但后来她发现,系统只给她联系汉子,“这不和世纪佳缘一样么”。

虽然这款软件给Wong带来了不错的体验,但她最后还是卸载了它。一方面,她觉得自己的声音不够好听,不好意思和别人长期聊天;另一方面,她觉得这样容易网恋,而网恋容易出轨。

网络平台并没有办法治愈Wong的低自尊人格和不确定感。

而回到现实中,她找到了一份工作——在一个新建立的小工作室当短视频的编剧。看似自由的工作占据了Wong的大部分时间,工作和闲暇时间合二为一。电影是Wong的兴趣,但如今它成了工作的一部分。她甚至不愿意将假期拿去游玩:“出去的话我就觉得心里不踏实,因为玩完以后就要上班,我会觉得我没有长进。”

Wong流连网络平台的时间少了起来,并把自己前段时间的朋友圈都删掉了。她说不想再让情绪留在手机里:“现在不在意了。以前不懂事,总希望别人理解自己。”

是啊,工作足够多的时候,或许没谁有空顾及自己的孤独和自尊了吧。

为了能够更好地服务于关注网站的老师和朋友,激流网现推出会员制度:详见激流网会员办理方案

为了避免失联请加+激流网小编微信号jiliu1921

(作者:树澄、苏胡思、吴碧莲。来源:土逗公社。责编:畢非)

(作者:树澄、苏胡思、吴碧莲。来源:土逗公社。责编:畢非)