刘继明与答蒂洛·迪芬巴赫

刘继明与答蒂洛·迪芬巴赫

1、文化大革命时您在哪个地方、做什么?“文革”对您有什么影响吗?

答: 文化大革命谈不上对我有什么影响。因为文革爆发时我还不到3岁。我出生于湖北省石首县(今石首市)一个长江边上的小村子,那里位于湖北省与湖南省交界,是江汉平原和洞庭湖平原的结合地带。在我印象中,那场波及全国乃至影响全世界的运动似乎并没有像后来许多控诉文革的小说描写的那样恐怖和悲惨,人们的日常生活跟以前也没有什么不同,照样忙于春种秋收和各种农田水利基本建设,过着一种忙碌而又平静的田园生活。当然,大人们参加各种政治学习的机会比过去多起来了,我记得,那时候的游行活动比较频繁,许多农民(那时称“社员”)和中小学生排成长蛇般的队伍,沿着乡村小路逦迤而行,一边高呼口号,脸上挂着兴奋和激动的表情。我们这些小孩子站在路边,像看戏一样,也感到一种莫名其妙的喜悦,觉得比过年还要热闹。这种心情大概跟你们西方小孩子过狂欢节时差不多吧!

当然,这只是一个乡村孩子的模糊印象,不是对文化大革命时期中国社会的总体描述,更不是评价。

2、您在哪里上的中学呢,中学时代对您后来的经历有什么影响?

答:说到这个可有些复杂了。我的少年时代差不多贯穿了文化大革命的全过程(按照中国现在流行的认识,1966年到1976年都属于文革时期,但严格意义上的文化大革命只是从1966年到1969年),那时中国的城市和都农村实行免费义务教育(大学也是这样),凡是适龄学童都能够有机会接受中小学教育,为了普及教育,不仅县、公社一级设有中学,连一些乡村(当时叫“生产大队”)也办有中学。

在那个时代,中国按照毛泽东关于“教育要改革,要同生产劳动相结合”的教育思想,实行“开门办学”,以培养“又红又专的社会主义事业接班人”。学生除了在课堂上课,经常到农村、工厂,参加社会劳动,也没有什么升学压力,可以从小学直接升初中,高中则需要考试,当然录取标准很宽松,一般来说只要愿意读书,就可以念高中。

在我记忆当中,那是一段美好快乐的时光,虽然物质匮乏,但那时候的孩子似乎比现在的孩子们要快乐一些,因为我们不仅学习课本上的知识,还经常到田间地头和工厂去参加劳动、接触大自然,这使我们很小就培养起一种对土地和自然的亲密感情。中国导演姜文曾经有一部电影《阳光灿烂的日子》,我想电影里表现的情绪是我们这一代人心里都能感受到的。

我读高中的时候,文革已经结束了,随着高考制度的恢复,不少村级中学纷纷合并,所以我也只好从一个中学被转到另一所中学,转了两三所中学,才读完整个课程,拿到一张高中毕业证书。尽管如此,我还是觉得幸运,因为如果是现在,由于越来越昂贵的学费,以我的家境,恐怕是很难有机会读完高中的,更不用说上大学了。

3、在您提供的小传里,您说您务过几年农。在哪里务农?是自愿的吗?

答:我中学时语文成绩优异,曾经在全县举办的语文考试竞赛中得了第三名,但我的数学成绩一塌糊涂,经常不及格,甚至还得过零分。那时我就开始狂热地喜欢上了文学,立志当一个像高尔基或杰克。伦敦那样“自学成才”的作家,对考大学并无兴趣,所以,高中毕业后,我没有直接考入大学。在当时还处于城乡二元结构的社会环境下,作为一个农村孩子,除了回家务农,几乎没有别的选择,从这个意义上说,既是自愿的,也是被迫的吧!

4、但实际上您没干过几天农活,就到新厂镇文化馆工作了,对吗?您认为您后来成为一名作家是一种必然吗?“文化馆”是一种什么机构?“新厂镇”在哪里?

答:新厂镇紧挨长江北岸,是石首县的一座老镇,距我出生和长大的那个叫茅林口的村庄大约七八华里。我回乡刚当了不到一年的“社员”,中国农村就开始实行“包产到户”,推行二十多年的人民公社体制全面解体了。我也许骨子里就不是一个合格的农民,从小喜欢幻想,性格内向敏感,不大合群,与周围的小伙伴也玩不到一起,经常莫名其妙地被孤立起来(直到现在也是这样),对务农毫无兴趣,除了近乎贪婪地阅读,并开始学习写作。这样,到1993年我发表了第一篇作品,是一首诗歌。由于这种成绩,再加上一个在县文化馆工作的亲戚的推荐,不久我就到新厂镇文化馆(当时叫文化站)做了一名临时工。在那儿当过书店营业员、录像放映员,也从事过民间文化整理等工作。

文化馆大概是中国从前苏联引进的一种机构,负责组织群众文化活动和培养各种文艺人才,包括音乐、舞蹈和文学,还从事民间文化的收集整理。那的确是一个有利于文艺人才成长的地方。据我所知,中国不少当代作家如韩少功、余华和陈应松等人也有过在文化馆或文化站工作的经历。

作者和蒂洛.迪芬巴赫在武大

作者和蒂洛.迪芬巴赫在武大

5、请您具体告诉我一下您到新疆旅游的背景和过程,好吗?

答:确切地说,我到新疆不是去旅游,而是一种流浪。我在镇文化馆干了一年多,就被县文化馆作为人才招聘,做了一份内部文艺刊物的编辑。但由于临时工的身份,始终低人一等,我觉得很受压抑,后来因为得罪了一位顶头上司,领导让我去某个刚成立的小乡镇文化站,名义叫调动工作,实际上是一种贬斥和放逐,我不甘于这种任人宰割的命运,一气之下决定远走新疆。

那时新疆在中国内地人心目中,是个遥远陌生而又极端贫困和荒凉的地方,就像俄罗斯的西伯利亚那样,一般是处于生存绝境的人迫于无奈才去的。我记得启程之前,家人和不少朋友都来送我,我的母亲当时已经60多岁,在县城帮亲戚照看孩子,她一直把我送到江边,不住地落泪,仿佛我从此一去不复返了似的。实际上,我也的确是打算去新疆扎根谋生的。此前我曾经与新疆吐鲁番(就是那个着名的葡萄之乡)一家文学杂志的主编联系过,那位主编还给我回了一封信,表示欢迎我去,要我等待确切的消息。但我等不及就踏上了这趟前程未卜的旅程。

后来的情况是,当我乘坐三天三夜的火车终于到达吐鲁番之后,那家刊物却被整顿停刊了。没办法,我只好到新疆首府乌鲁木齐逗留几天后,开始了绕塔克拉玛干沙漠边缘,浪迹新疆南部的孤独行旅。途经库尔勒、阿克苏、喀什、和田等地,差点儿碰上一场突发的霍乱。这段经历充满了戏剧性,像一部美国的西部牛仔片,后来被我写进了一些诗歌和小说里。我本来是期望寻找机会在新疆呆下去的,但后来我又改变主意,决定报考武汉大学的插班生。几个月后,我便返回了湖北武汉。

那一年,我才二十岁出头。

6、1992年到1994年,您曾经参与创办过海南省的两本法律杂志。这一点很有意思,因为法律显然跟您的专业和兴趣没有多少关系。我想知道,您为什么决定了做这样的工作?

答:我从武汉大学中文系毕业,分配到湖北省歌剧团时,

1989年的那场大规模学潮(在中国称之为“政治风波”)刚刚结束,作为这个从某种意义上改变了中国现代化进程的重要事件的目击者或参与者,我的心情可想而知。随后不久,以邓小平南巡讲话为标志,中国开始全面启动市场经济改革。第一次从广播上听到邓南巡的新闻时,我正在鄂西北某个偏远的山区农村参加社教工作队,我发表在《收获》和《上海文学》杂志上的《浑然不觉》和《前往黄村》就是在那儿写成的。我模模糊糊意识到,在困顿和迷惘中徘徊了一段时间的中国社会将出现某种结构性的变化。这种变化就是后来影响和改变了大多数中国人生活的市场化和商业化浪潮。

在这种背景下,中国南方最早的两个经济特区深圳和海南成为了最受注目的地方,许多文化人和大学毕业生将那儿当作了他们实现个人价值和淘金的最佳场所。正处于彷徨中的我也不例外。但我之所以去海南,并不是像大多数人那样怀着发财的梦想,而是无法忍受剧团那种一团死水般的沉闷。这一点同样可以用来解释我为什么参与创办那两份法制类杂志,那也仅仅是我找到的一份职业,跟我的专业兴趣无关。况且,当时那家杂志的总编辑和谷先生是一位来自陕西省的散文作家,他对我的赏识也是我加入到这一行列的原因之一。如果不是我原来所在的剧团领导勒令我回去(我没有办理辞职或调动手续),我很可能就长期留在海南了。

《海底村庄》、《明天大雪》等小说就是来源于在海南的感受。我喜欢那个阳光灿烂、空气透明干净、到处都是椰林的美丽海岛,直到今天,我仍然十分怀念我在海南度过的那两年时光。

7、您在《知识分子与后知识分子》一文中说:“在当前的文化界,这类人被命名为‘后知识分子’”。请您说明是谁第一次使用“后知识分子”这个概念的。您第一次看到这个词是在哪一本杂志里?

答:我已经记不清最早是在哪本杂志上看到“后知识分子”这个概念的了。《知识分子与后知识分子》大约写于1995年,那正是中国的市场经济发展得如火如荼的年份。在经过了几年近乎失语的困顿期的中国文学和知识界开始苏醒,试图重新发出自己的声音,当时由《读书》和《上海文学》杂志组织的“人文精神”讨论,可以看做这一征候的显着标志。这股思潮的主要特征是一批人文学者和作家以批判的姿态,对市场化和私欲泛滥给中国社会和人的道德状况严重下滑以及知识分子群体存在的精神缺陷等负面影响提出质疑和批评,呼吁重建人文精神。

但这一思潮很快遭到了同样来自知识界内部的反驳,这就是一批运用后现代主义理论诠释市场化进程的更为年轻的学者,由于他们热衷于解构传统,不加分析地肯定市场化或全球化进程,喜欢用“后”命名当时中国社会出现的一种新的形态,所以文化界称之为“后学派”,其中的代表人物是陈晓明和张颐武,这二位都是当时颇有影响的评论家。我记得,“后知识分子”最早好像就是张颐武提出来的。

所谓“后知识分子”,是相对于西方传统意义上的启蒙知识分子而言,即抛却知识分子的精英身份,参与到以“日常化”、“平面化”和“话语狂欢”等为表征的市民社会与流行文化的建构,类似于葛兰西所说的“有机知识分子”。

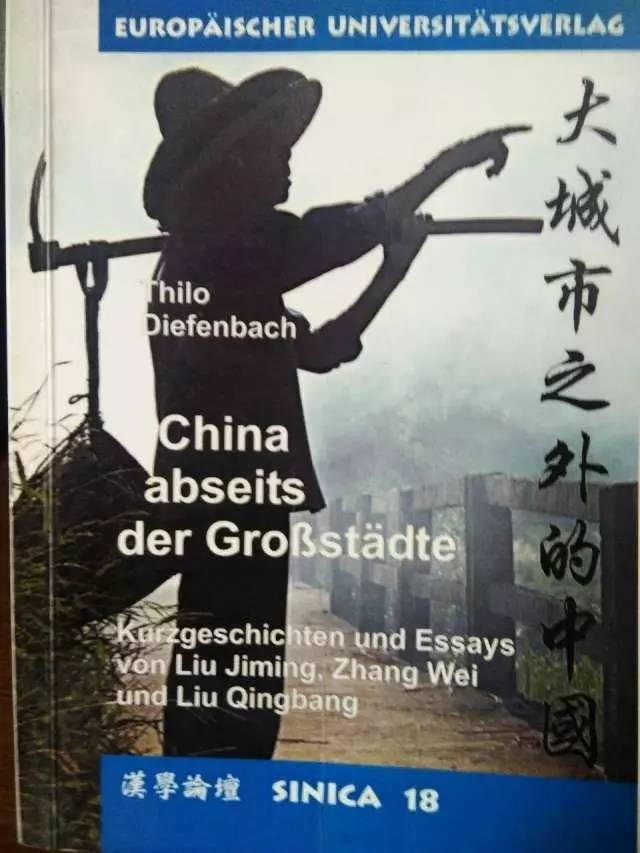

蒂洛·迪芬巴赫译着《张炜、刘继明、刘庆邦的小说和散文》

蒂洛·迪芬巴赫译着《张炜、刘继明、刘庆邦的小说和散文》

8、《明天大雪》中提到一个叫“江姐”的人 (小说集《我爱麦娘》,第141页)。她是谁?

答:江姐是中国1950年代出版的一部着名长篇小说《红岩》中的女主人公,她是一名女共产党员,1949年中国共产党夺取政权前夕,被国民党特务抓进监狱,受尽各种酷刑,仍然坚持自己的信仰,最后从容就义了。这个根据真实人物创作的文学典型曾经影响了中国的几代年轻人。

9、《明天大雪》还提到一部叫《滚滚红尘》的电影。请您告诉我这部电影是什么时候出版的,大概是什么内容?

答:这是已故的台湾女作家三毛编剧的一部电影,描写的是抗日战争时期,女主人公同他当了汉奸的男友之间悲欢离合的苦恋故事,有点儿像《乱世佳人》,据说,故事取材于中国现代文学史上着名的女作家张爱玲和他的丈夫胡兰成(也是一位作家,后来投靠日本人,当了汉奸)的经历。这部电影于1990年代初期在中国大陆公映后,引起极大反响。

10、您的随笔《论金钱》里提到《曼哈顿的中国女人》,《住别墅的女人》。请您说明一下。

答:1990年代上半叶,中国的市场化进程不仅改变了大多数人的生活,而且这一时期的文化也出现了与之相适应的变化,一大批表现人们追求物质利益和中产阶级生活理想的文艺作品也相继涌现,《曼哈顿的中国女人》和《住别墅的女人》就是其中两部有代表性的电视连续剧。

11、我发现您曾经写过一本侦探小说,我有点儿惊讶。侦探小说能不能包括在“文化关怀”的范围里面?看了您所有作品的题材,侦探故事是个例外,那您写这类小说的动机是什么?

答:谢谢你阅读得这么仔细。《柯克或我经历的九桩案件》当时是作为长篇小说出版的,出版这本书的是一家以出版“公安题材”为主的出版社,大概出于吸引读者的考虑,他们将这部书包装成了“侦探小说”,但结果还是只发行了5000来册。我的书发行量很少超过一万册的。

其实,这本书是由我的一系列独立的中短篇小说集合而成的,除了一个名叫柯克的侦探贯穿始终,各篇之间并无任何情节上的联系,也称不上严格意义上的侦探小说。我不过是借助侦探小说这种形式,来表达我在其他小说中也关注过的主题或事物罢了,就像罗伯。格里耶的《橡皮》和爱伦。坡的那些短篇小说一样。顺便说一句,我曾经非常喜欢坡的作品。

12、我读完了您的长篇小说《一诺千金》,觉得它与众不同。我最感兴趣的是“佴城”这个地方。我已经发现了四部提到“佴城”的小说:《海底村庄》(1994年)、《失眠赞美诗》(1994年)、《投案者》(1995年)、《一诺千金》(2003年)。所以,我想问您一下:第一,迄今已经有人写过一个关于“佴城”的论文吗?不然的话,我很想做这个,让这样的文章当作我的研究的第一个成果;第二,在您的作品中,还有别的提到“佴城”的小说吗?

答:据我所知,尽管有些评论家也注意到了“佴城”在我小说中的隐喻意义,但专门作为一个对象进行研究似乎还没有。我在2000年以前的大部分作品差不多都是以“佴城”作为叙事背景的,主要收入在小说集《我爱麦娘》、《中国迷宫》和《尴尬之年》里,尚未收入集子的还有其它一些中短篇小说。

为了更好地服务关注激流网的朋友和同志们,特开通激流网会员办理通道:详见激流网会员办理方案

为避免失联请+激流网小编微信号:jiliu1921

(作者:刘继明。来源:理想合。责编:毕非)

(作者:刘继明。来源:理想合。责编:毕非)

蒂洛·迪芬巴赫(Thilo Diefenbach,中文名江灿),德国科隆大学汉学博士,主要从事中国文化和当代文学研究,出版过《中国当代小说中的暴力倾向》等着作和论文。曾于2004年夏天专程到武汉访问过刘继明,并将其《海底村庄》、《明天大雪》、《知识分子与后知识分子》、《论金钱》等小说和随笔翻译成德文)