水土流失引起的环境移民 图片来源:http://themaltingpotblog.com/

水土流失引起的环境移民 图片来源:http://themaltingpotblog.com/

为了积累扩张,资本主义将全部地球人口、空间、自然资源、新技术卷入自己的体系。它越不计后果地“吸纳”一切,就越会加剧生产过剩的瘟疫。这时,资本的排泄或者说呕吐开始了,剩余人口被大量制造出来,于是抛弃、倾泻、排斥、驱逐、隔离开始了。资本像倾倒多余牛奶一样驱逐“剩余”人口,像扔掉榨干了汁水的渣滓一样毫不犹豫。

信息爆炸的时代会制造出繁多的事件,并迅速将其忘却。只有少数事件在舆论风潮过后仍能留下印迹,成为某种社会状况或变迁的标志。

去年冬季发生在首都的一场“清理/驱逐”,就是这样的一次事件。它给我们带来了深刻的震惊。冬天已远,但回顾那场驱逐,仍能感到丝丝寒意。我们也惧怕,这样的驱逐什么时候又将降临,并要波及到更多人,会不会包括自己。而在这寒意与惧怕中,也许包藏了我们这个时代的核心秘密。

就在当时的热议中,我读到一本新书:美国社会学者萨斯基娅•萨森(Saskia Sassen)的《驱逐:全球经济中的野蛮性与复杂性》(江苏凤凰教育出版社,2016年版,以下简称《驱逐》)。这本“应景”的书比较全面地描述了“驱逐”作为一种全球经济机制的诸种面貌,部分地解释了当今世界正在发生的变迁,其中蕴含的整体危机,从而为我们身边上演的那场活生生的“驱逐”提供了横向与纵向的参照。

《驱逐:全球经济中的野蛮性与复杂性》(Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy) 图片来源:Amazon

《驱逐:全球经济中的野蛮性与复杂性》(Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy) 图片来源:Amazon

“驱逐”与资本主义新阶段

就像马克思赋予“剥削”一词以解释世界历史的意义一样,本书作者提取出“驱逐”这一概念来涵盖当今世界许多新的现象,试图为发生在资本主义当前阶段的一些经济社会事实提供一种新的解释框架。

通过列举各个方面的事实,作者力图说明世界资本主义体系正在变得与以往大为不同。在此前阶段,资本主义需要的是一个吸纳的过程,将尽可能多的人、地区、经济部门纳入自己的生产、交换、消费体系。而现在,资本主义体系越来越多地将许多人排斥在外,越来越多的人发现自己失去了原有的位置、身份、价值:

“当发展到极端时,它(当下资本主义)将表现为越来越多的人群作为生产者与消费者已不再具有价值,而变得贫困并被驱逐。……原先对于资本主义发展极为重要的经济行动者,如小资产阶级和传统民族资产阶级,对于更大的经济系统已然失去价值。”(p8.注:本文内只注明页码的引文均出自《驱逐》一书)

因年龄较大而无法找到工作的日本失业工人 图片来源:Shiho Fukada

因年龄较大而无法找到工作的日本失业工人 图片来源:Shiho Fukada

作者将这种变化归结为“从吸纳到驱逐”,并认为“驱逐”已经成为“一种支配性动力机制”,“这一机制会将我们引入一个特定形式的全球资本主义新阶段”(p9)。由此作者展开本书主题“驱逐”的各个层面。这也就是作者在中文版序言中归纳的:

“我使用“驱逐”这一术语来描述多种不同的情况。它们包括以下人群数量的不断增加:不幸的贫困群体,穷国内被‘仓储’在各种正式和非正式难民营中的被迫迁移者,富国内被‘仓储’在监狱中饱受折磨的‘被少数化’群体,在工作中身体受损而年纪轻轻就变得无用的工人,被‘仓储’在贫民窟和棚户区中的身体健全的剩余人口。不过,我也纳入了以下事实,即生物圈的组成部分正被驱逐出其赖以生存的空间……”(中文版序p1)

可见作者试图将从失业、贫富分化,到犯罪、监禁、难民迁徙再到生物圈被破坏、生态有机构成被废弃,即经济政治社会自然的各个层面,纳入到“驱逐”这一视角下。这许多层面共同发生的变化,勾勒出作者所指“全球资本主义新阶段”的狰狞面目。

中产阶级的萎缩

作为当前这轮“驱逐”中突出的新情况,作者着力较多的是发达国家“中产阶级”的萎缩,并认为这是“从吸纳到驱逐”的典型反映。书中列举分析了大量发生在发达资本主义国家中的例子,金融危机、岗位消失、房贷压力、福利缩减、财富集中……中产阶级告别了曾经岁月静好的黄金时代,几乎一夜之间发现自己成了“99%”的一员,成为工作被剥夺、财富被洗劫、房屋被收回、福利被削减的“被驱逐者”,曾经为资本主义的辩护士和发展中国家的设计师们津津乐道的“纺锤形社会”暴露出其脆弱。作者亦对发生在自己国家的变化不无叹惋:

“在二战后的数十年中,美国的经济增长是为众人所享的,并且促生了繁荣的中产阶级。然而,2000年以来的十年则见证了中产阶级的贫困化,80%的收入增长总额都落入了前1%顶层群体的口袋之中。”(p14)

失去住房的美国家庭 图片来源:Zimbio

失去住房的美国家庭 图片来源:Zimbio

作者详细分析了在复杂的金融手段运作之下,美国中产家庭在次贷危机前后遭到的洗劫:

“2005年至2010年,在超过1330万件抵押贷款止赎通知中,有930万件以驱逐住户而收场,遭受影响的可能多达3500万人。2008年,美国平均每天有10000个家庭失去住房。”(p119-120)

这就不难理解,为什么在2011年“占领”运动蔓延成为一场全美国的抗议。“占领”所表达的,正是被“驱逐”出基本生存空间的愤怒与无奈;“占领”的最初对象华尔街,代表的正是将中产家庭洗劫一空、驱逐他们到街头的垄断金融资本。

工人的困境

这种“驱逐”同样会波及工人jieji。《驱逐》的作者谈道:

“从历史视角来看,被压迫者通常起忆反炕其压迫者。但现在被压迫者往往被驱逐了,并在远离其压迫者的地方艰难度日。”(p9)

这也就是《北京折叠》已经预示过的未来噩梦:底层劳动者将失去劳动的资格,失去“被剥削”的价值,而干脆被驱逐出社会系统。

《北京折叠》书封 图片来源:维基百科

《北京折叠》书封 图片来源:维基百科

作者将其归结于经济萎缩特别是传统制造业的衰落。在作者看来,传统制造业即实体经济的兴盛,连同凯恩斯主义指导下的国家政策,带来了以往资本主义生产-消费-生产的稳定循环;而现在这个循环被打破了,其结果是“在一系列经济部门的利润获取中,人作为消费者和生产者的作用日渐式微”(p8)。在这点上,作者仍然流露出对“早期资本主义”的怀旧:

“当下时代有别于先前的资本主义形式,后者的兴旺发达依赖于兴盛的工人jieji和中产阶级的加速扩张。家庭消费的最大化,对于早期资本主义是一个至关重要的动力机制。”(p8-p9)

对失去劳动资格的底层人的驱逐,标志着社会阶层的分化达到了空间隔离的程度,正如《北京折叠》里划分的三重空间一样。底层劳动者从置身于生产系统被剥削,到干脆被抛离出生产系统,成为社会的弃民。这种情形对于寄希望于工人jieji的传统社会变革思路是一大挑战:geming将找不到它的主体——广大底层群众将没有“剩余价值”可供剥削,他/她本身成为“剩余”。

对自然的压榨与废弃

马克思在《资本论》中谈道:“资本主义生产发展了社会生产过程的技术和结合,只是由于它同时破坏了一切财富的源泉——土地和工人。”[1]

对人的剥削与驱逐,伴随着对自然生态的压榨与耗竭。在详细分析了日益金融化的资本主义如何抛弃了发达国家的中产阶级、工人之后,《驱逐》一书又以《死土,死水》一章,专门讲述了大型跨国公司如何在世界各地特别是第三世界占据自然资源,压榨殆尽而后遗弃,从而“生物圈的组成部分正被驱逐出它们的生活空间——它们变成了死土和死水”(p197)。与死土、死水相伴的则是难以生计的原住民。

为了抗议可口可乐、百事可乐在印度当地污染农田和抽取过多的地下水,图中的印度学生装死并在胸前放上了一瓶可口可乐 图片来源:法新社

为了抗议可口可乐、百事可乐在印度当地污染农田和抽取过多的地下水,图中的印度学生装死并在胸前放上了一瓶可口可乐 图片来源:法新社

书中列举了大量例子,包括雀巢、可口可乐等食品饮料巨头对全球水资源的大肆掠夺与破坏。在美国本土,雀巢集团占据自然保护区的水源,夺取山地居民的用水,即便在严重旱灾期间也继续超额抽水,致使当地居民取水的水井全部干涸。在巴西,雀巢与当地人争水,将一些天然矿泉水水质破坏殆尽,几百年形成的宝贵资源迅速干涸。在印度的一个村子,可口可乐的瓶装水厂每天抽取51万升水,其中每3.75升才会制出1升产品,其余则成为废水随意排放。到2003年,该工厂周围10千米范围内灌溉水井枯竭,农作物大量歉收,引发严重失业;剩余水资源也严重污染,导致当地居民感染皮肤病。这样,原住民就同当地自然生态一道被践踏,被排出正常状态——人对人的野蛮剥夺,同构于人对自然的残忍榨取。作者总结道:

“生物圈在政治经济体中处于模糊不清的地位,这和大多数民族国家中大多数公民的模糊不清的政治经济地位并无二致。太多的公民、太多的生物圈组成部分都被利用、滥用,而他(它)们的健康或良性发展则遭到忽视。”(p197)

吸纳与驱逐——资本主义的变与不变

发生在城市的失业、贫困,对落后地区资源的占领与榨取,对原住民的排挤,所有书中描述的这些都似曾相识——这甚至算不得什么新变化。本书作者归结为“驱逐”的这些后果,实际上不过是资本积累与扩张的必然结果,同时伴随的宏观经济现象便是财富集中、贫富分化、经济危机。资本运动周期性发作的野蛮行径,从资本一开始“来到世间”时,就已经“从头到脚”暴露无遗,正如马克思总结的:

“个人的分散的生产资料转化为社会的积聚的生产资料,从而多数人的小财产转化为少数人的大财产,广大人民群众被剥夺土地、生活资料、劳动工具——人民群众遭受的这种可怕的残酷的剥夺,形成资本的前史。这种剥夺包含一系列的暴力方法……”[2]

对于资本前史的这些“暴力方法”,殖民掠夺、黑奴贸易、海上战争、羊吃人等,我们耳熟能详。而在当前阶段,这“一系列的暴力方法”往往通过更为复杂的、需要专业技术和精细的数学工具的金融机制进行,这也是《驱逐》一书全名中“全球经济中的野蛮性与复杂性”所要表达的意思。在新技术、新方法的运作下,城市中产阶级被层层债务压垮,一夜之间沦为赤贫——对付比工人体面得多的中产者,大资本随之采用了相对体面的、高明得多精妙得多的剥夺方式。然而,造成的后果——驱逐,是同样野蛮的。同样,资本攫取地表资源的方式,也采用了最新的“看似卓越的工程学成就”(p2),比殖民时期翻新了好几个技术世代,而这也造成了更大规模、更加迅速和不可逆的生态摧残。

二战期间发生在孟加拉的大饥荒,一位母亲和她的孩子在街头乞讨 图片来源:Wikipedia

二战期间发生在孟加拉的大饥荒,一位母亲和她的孩子在街头乞讨 图片来源:Wikipedia

《驱逐》一书的作者认识到了资本主义的这种悖论:“我们日益发达的政治经济体创造出了这样一个世界:在这里,复杂性往往会带来各种初级的野蛮行径。”(p2)在这种认识下,一种关于现代社会包容、多元、充满创造活力的资本主义民主社会神话破灭了:

“我们倾向于将现代社会的复杂组织能力说成是一种创造能够容纳更多复杂性的社会能力,并将其设想为一种积极的发展。然而,只有在部分时间情况是这样的,或者说只在短期内适用。如果将更多的情况纳入考量,拓展暂时性的框架,就会使一个尖锐的边缘变得可以辨识,而正是这一边缘遮蔽了我们对其以外的可能情况的认知。……事实上,复杂性经常导致单一的野蛮性(simple brutality),而不是一种对等的全面的野蛮性”。(p3)

是的,资本主义在全球的运作越来越复杂,技术手段越来越高超,却并没有相应带来全世界的多元、富足、民主,反而造成了“单一的野蛮性”。对这点我们并不感到惊讶。只要稍稍具备马克思主义政治经济学的初步认知,我们就清楚地知道,并不是资本主义这架机器出了故障,突然变坏,正在由曾经的“温和”转向“野蛮”,从有序转向失控,从“吸纳”转向“驱逐”;而是,资本主义历来就是野蛮的、不受控制的。资本主义的吸纳——将全部地球人口、空间、自然资源、新技术卷入自己的体系——本身就是通过持续的驱逐进行的,将旧的生产关系中的人与物从其原本的位置驱逐,摧毁其原本的生活场域,从而“把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来”[3],这当中伴随着极端残酷的剥夺、驱赶、压榨、死亡、抛弃、清除。

不但资本主义的“吸纳”本身以驱逐的形式完成,“吸纳”的后果也以新一轮集中的驱逐表现出来。资本主义的“吸纳”克服不了自身的死结:过剩的危机。资本“吸纳”一切,加速度地积累、扩张,然而吞下得越多,燃料越足,越会加剧危机爆发。“在危机期间,发生一种在过去一切时代看来都好像是荒唐现象的社会瘟疫,即生产过剩的瘟疫。”[4] 这时,资本的排泄或者说呕吐开始了,剩余生产力,剩余产品,从而剩余劳动力、剩余人口被大量制造出来,于是抛弃、倾泻、排斥、驱逐、隔离开始了。资本就这样周期性地吐出它所吞下的劳动力,像倾倒多余牛奶一样驱逐“剩余”人口,像扔掉榨干了汁水的渣滓一样毫不犹豫。

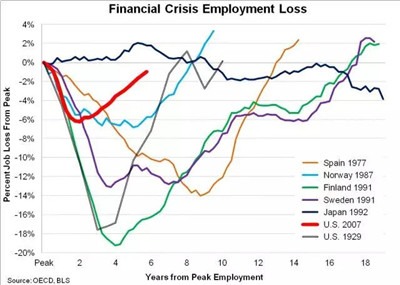

每次金融危机都会产生大规模的失业 图片来源:Josh Lehner

每次金融危机都会产生大规模的失业 图片来源:Josh Lehner

这也就是《驱逐》一书中的场景,表现为全球各地的失业、失所、失地。而本书介绍的资本主义新阶段的“驱逐”,只不过是经历了更复杂的金融扩张与盘剥的机制,采用了更先进的组织手段与软硬件技术,从而有了新的形式,不但将底层劳动者、第三世界原住民,也将曾经有过好日子的发达国家中产阶级抛掷在外,打入“99%”的行列。

正如作者已经无奈承认的,对大多数人的驱逐、排斥而不是吸纳、包容,才是资本主义社会的常态。这一事实根植于资本主义的固有矛盾,并不会因为一时的调整而改变。

资本主义与中国

中产阶级,连带部分富国工人,曾经有过的二战后数十年的“好日子”,不过是资本主义发展中的一段异数,有赖于对资本主义构成最大威胁的社会主义运动的异军突起。随着对立面的瓦解,全球资本主义再次不受约束地返回到其“驱逐”的常规中去,并在新自由主义的辅助升级之下变本加厉。《驱逐》的作者在叙述了战后资本主义市场经济以大规模制造业为引擎所造就的地区繁荣之后,不得不指出繁荣的终结:

“至20世纪90年代,这些经济历史和经济地理的状况已不复完整。冷战的结束开启了现代最为野蛮的经济阶段之一。这导致了对资本主义的彻底重组,其结果是新型或急速扩张的利润压榨模式开启了全球运作,甚至是在那些不太可能的领域……”(p15)

值得注意的是,作者关注到中国近几十年的发展变迁,并将其纳入到上述这一全球性的历史转变之中。作者指出,中国的经济转型,正发生在全球资本主义体系的新自由主义“转向”中,即“从凯恩斯主义时代向全球化时代——的转向,带来了动力机制的转型,即从吸纳人口向驱逐人口的转型。这种从吸纳向驱逐的转型,也许也正在中国和印度兴起”(p198)。正因为内嵌于这个整体性的“转向”,尽管不同于发达资本主义国家的去工业化与制造业衰落,但因为“中国制造业的快速增长是始于20世纪80年代全球资本主义这一新阶段的重要构成”,从而“这也解释了为何这一增长并没有带来工人jieji和中产阶级在中国的快速扩张和蓬勃生长。”(p15)

本书作者萨斯基娅•萨森(Saskia Sassen) 图片来源:e-flux conversations

本书作者萨斯基娅•萨森(Saskia Sassen) 图片来源:e-flux conversations

也就是说,在全球资本主义的新自由主义转向(表现为书中所指“经济去管制化政策”“以私有化为核心的政策纲领与取消进口关税”“现有财政和金融组织的放松监管和去边界化”等)之中,改革中的中国也采取了类似的转向,并内嵌于全球经济体系,充当了为这一转向提供动力的角色,而以相当大的内部牺牲为代价。这也就是大卫•哈维在《新自由主义简史》中所说的中国经济改革与英美新自由主义转向的“具有世界史意义的巧合”。这种“巧合”的结果就是作者在结论部分表明的:

“……中国,它曾经将大量人口纳入货币经济之中,但现今却上演着愈发严重的不平等、上层财富集中的新形式,以及企业欺凌现象。”(p198)

这说的正是我们身边的事情。应该补充的是,我们最近还看到了更为赤裸裸的“驱逐”。

要害在于,资本主义始终有中心-外围,有作者所谓“系统边缘”,有被置于外围、边缘的群体,等待被资本的运动周期吞噬或抛掷,吸纳或驱逐。系统边缘在扩大或收缩,然而渴望被接纳的边缘人群对此无从把握,无从知晓,不知道什么时候“驱逐”会波及到自己,将自己排斥在系统边缘之外,打入“di duan”之列——这也是为什么许多城市白领也在那场“驱逐”过后自称“di duan”,通过改微信头像进行自嘲和无奈的抗议。对大千社会的波动,“预备中产”者比其他群体更为惊惶。然而谁能说这不是一种社会的集体潜意识呢?对自己的身份——由系统的边界规定——朝不保夕的担忧,对规定自己身份的庞大、复杂而冰冷的社会系统的惧怕,对系统的核心主导者的愤恨。

当今世界资本主义核心-半外围-外围结构 图片来源:hofstra.edu

当今世界资本主义核心-半外围-外围结构 图片来源:hofstra.edu

这时我们想起了马克思在《资本论》第一卷序言中的话:

“问题本身并不在于资本主义生产的自然规律所引起的社会对抗的发展程度的高低。问题在于这些规律本身,在于这些以铁的必然性发生作用并且正在实现的趋势。工业较发达的国家向工业较不发达的国家所显示的,只是后者未来的景象。”

在引入了资本市场的生产体系之后,资本并没有就因为某种地球局部的特色而改头换面,化身成为一个驯服工具:只带来繁荣,带来生产力的增长,而不产生危机与野蛮。“铁的必然性”正在我们周围发生作用,而发达国家曾经并正在发生的种种“野蛮”,已经在后来居上、俨然成为世界“开放经济”体系领头者的中国上演,而且往往以更为粗暴的方式。

此时,大洋彼岸正在迫切追求“制造业回流”“再就业”,不惜发动贸易大战,以对冲此前由于金融资本的吞吐所造成的大规模失业、破产、驱逐,避免出现更大规模的“占领”运动和更进一步的、真正的社会反钪。大洋此岸,正在进一步放松资本管制、放开金融市场、扩大经济开放;同时,正如《驱逐》中表明的,在非洲等地的土地交易市场上,中国正在成为最大投资国之一。系统不同部分的涨落甚至核心部分的位移,能否改变系统整体的性质?

而在整个国家大举向系统中心进军之时,在系统性的危机并没有得到消除而正在加剧之时,我们能不能有更好的选择,改变这个始终存在中心与边缘,从而始终存在驱逐的可能的社会生产体系?

注释:

[1]《资本论》第一卷,第十三章:机器和大工业;

[2]《资本论》第一卷,第二十四章:所谓原始积累;

[3]、[4]《共产党宣言》

长按二维码支持激流网

为了能够更好地服务于关注网站的老师和朋友,激流网现推出会员制度:详见激流网会员办理方案

为了避免失联请加+激流网小编微信号jiliu1921

(作者:lee。来源:土逗公社。责任编辑:培天壤)

(作者:lee。来源:土逗公社。责任编辑:培天壤)