55岁时的父亲。

55岁时的父亲。

我的父亲一个月前因病去世,享年85岁。

父亲退休时职称是高级工程师(其实他25岁时就成为一个县团级单位技术负责人,享受总工程师待遇,但之后因调职而未予落实),应该算是个知识分子。

如果把新中国的知识分子分成两大类,一类是从思想上改造好的知识分子,一类是没有改造好或拒绝思想改造的知识分子,那我父亲就属于前者。

回顾我父亲的一生,勤俭节约、安贫乐道、克己奉公、重奉献轻索取、重大局轻名利,对得起家庭,无愧于社会,可以说是那个时代“改造好的”知识分子的典型。

为何说父亲是改造好的知识分子?因为他面对大是大非时,站在大多数人的立场上看问题,不因私废公,比较客观。也就是跳出了家庭出身的框框,站到了“人民立场”上。

而我对于父亲的“人民立场”的认识,经历了一段相当长的时间,才最终明确并真正理解。

竟然不是右派

上个世纪八十年代,是很多“右派”纷纷获得平反的年月,而且伴随着平反的,还有恢复原职,以及补发工资。

每一个时代都有属于其时代的骄子,那个时代的骄子显然是“右派”,是他们名利双丰收的辉煌日子。

对比官方媒体的宣传,小说电影的描述,我心里把父亲也划入“右派之列”:出身不好、非党员也从未主动要求加入组织、对当局从不歌功颂德、关心政治但家里订阅的是《参考消息》而非《人民日报》、有独立思考习惯从不人云亦云、不追逐政治潮流、与官员关系疏离。

这些特点不就是当时众多被平反的“右派分子”的标配吗?

然而,回到家里一问,才知道,父亲竟然不是右派?!而且从未受到过任何政治运动的冲击!就算冲着他的出身,怎么可能?!

奔波颠沛的一生

年轻时的父亲。

年轻时的父亲。

父亲1933年出生,小时候家境还算优裕,曾上过几年私塾,会背诵三字经、千字文,以及很多唐诗。即便到了晚年,出现痴呆症状的时候,偶尔甚至忘记我是谁,但唐诗都没有忘记。

爷爷是地主,父亲大概7、8岁的时候,还曾被山匪绑架到山上过了十五天。

到了解放后,家中生计出现困难。为了给家庭减轻负担,父亲选择报考免费供应食宿的地质学院。由于学院在距离家乡150多公里外的另一座城市,他是靠步行走了一天一夜才抵达。

大概从那时起,父亲的人生就开启了奔波劳累模式,直至走完他的一生。

年轻的时候,他在云南与地质队同事翻山越岭找矿藏,母亲说那时的父亲工作起来很拼命,瘦的很,一度要入住疗养院。

中年时,父亲回到家乡安徽,家里老的老,小的小。工作繁重,家务琐碎,可我记忆中的父亲总是和蔼的、微笑的,没有迁怒,也不会将单位的负面情绪带回家。

因母亲是医生,无论白天黑夜,经常有街坊来敲门叫她去医院出急诊。父亲从未有怨言,常常是默默将家务承担下来,支持母亲的工作。

他的时间从来不属于自己。不是为了工作,就是为了家庭,忙忙碌碌,永不停歇。为了家庭,父亲还放弃在省研究所的工作,回到基层陪伴母亲和子女。

父亲最后病逝在深圳。他去世前在深圳住了十多年,为怕给子女添麻烦,从未提叶落归根之事,但从他糊涂之后常常提及家乡街区的名字,我猜想他内心深处是很思念家乡的。

真的不是右派

父亲出身地主家庭,爷爷被新政权拘押过,也有长辈亲戚甚至被新政权镇压枪毙。

在我有了一定阅历之后,曾询问过父亲对于革命的真实看法,是否怨恨新社会新政权。

父亲是这样回答我的:

中国大多数人之所以能过上现在这样相对平等的好日子,得归功于那场革命。至于在这场革命与革命后的政权更迭中,亲人受到伤害,他认为这是家庭的悲剧,不是社会的悲剧。只能说是“革命”的连带伤害,因为革命不可能是和风细雨,很可惜,那时亲人在错误的时间和地点,担负着错误的社会角色。

他进一步告诫我说,看问题不能只看自己和自己的家庭,要看到其社会性和历史性的作用。

我至今还记得当时听到这番话的震惊和肃然起敬感。

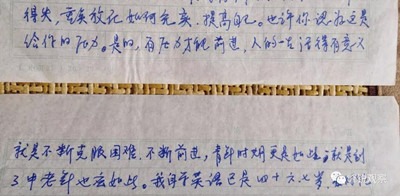

父亲写给子女的信。

父亲写给子女的信。

因为父母的忙碌,成长年代我们与父母基本上没有什么交流,更别说谈论政治了。实际上我的青年时代一直对政治颇为冷感。

直到跨入媒体这一行之后,才渐渐发觉,政治是躲不掉的存在。也直到那时,才开始与父亲就政治问题进行交流。

对于“右派”的看法,我曾问父亲,为何他不是“右派”。

父亲觉得这个问题很可笑,他说,他不知道全国的情况,也许文人扎堆的地方,有“右派”是冤枉的,是遭到怀有私怨的人打击报复。

但他自己的单位,被划为“右派”的人,的确是自身存在这样或那样的缺点与问题的。比如私德有污点的,比如平日里经常给人“穿小鞋”的,比如高高在上,群众关系不好的,等等。

至于是否应该将这些人划为另类加以打压,是可以探讨的,但他们并非后来所说的那样品德高洁、受到的指责纯属冤枉。

他进一步说,要相信群众。我想,这大概就是出身不好、工作起来会乱发脾气的父亲,竟然没有被人打成“右派”的原因吧。群众的眼睛是雪亮的。

我也曾问及父亲对文化革命的看法,以及他在其中扮演的角色。父亲说自己是逍遥派,但内心是反感保皇派,而倾向造反派的。

对这一回答,我同样意外。因为,在我成长的岁月,“造反派”被描绘为大反派,只会乱打乱杀搞破坏。

父亲告诉我,那时的确有官员欺压群众,搞一言堂,造反派就是反抗这样的官员,勇敢指出他们的错误。而且他见到的造反派只是言辞激烈,以理服人,并没有打人、侮辱人之举。

而保皇派多是拥护官员而反对群众的,是希望在人与人之间搞等级的。

父亲的名利观

父亲去世后,我在收拾遗物时才发现,原来他年纪轻轻便在国家的地质事业中贡献良多,获得了诸多荣誉。

在煤矿工作的父亲。

在煤矿工作的父亲。

21岁开始工作,24岁被评为云南省先进工作者(也就是后来的劳动模范),25岁就担任地质队技术负责人,享受总工程师待遇。

他曾因发现了锰、镍、煤等矿藏,荣获国家科技进步奖二等奖;40多岁时回到安徽,又继续钻研煤矿开采技术,突破了河床下试采的技术障碍。

父亲23岁与同事在云南开远小龙潭进行地质调查时,还曾在煤层发现五枚古猿牙化石,并上交给国家。

因为这五枚深埋在晚中新世地层中的古猿牙化石,代表的正是举世闻名的开远拉玛古猿,而开远拉玛古猿极有可能是人类的直系祖先,它们生存于距今1500万年前。这一化石的出土,为“人类起源于亚洲说”提供了重要佐证。

可是父亲很少提及这些往事。晚年他经常对国家的发展方向感到担忧,尤其是对几千万人下岗一事耿耿于怀。

退休前夕,小煤窑大兴,曾有人游说他去帮人找煤,他拒绝了,认为这是在挖国家墙角。任凭同行们赚得荷包满满,他依然安贫乐道。

听母亲说,当年每到评选加工资的时候,父亲就会跟她说:虽然我们工资不高,但还有更多的家庭困难的人工资不如我们,能让就让吧。

结果,父母在退休时都成了低薪一族,直到父亲去世时,他的退休工资也只有三千多元。

刚开始流行发奖金的时候,父亲一开始拒绝收取,后来好心的同事曾提醒他,这样会被排斥到“核心层”之外的。果不其然,他后来距离核心层越来越远,越来越边缘化。

我知道父亲不介意是否在“核心层”之内,但他介意的是不能继续担任“核心技术工作”,他一辈子就是热爱技术,钻研技术,希望能将技术应用于生产,造福社会。

在他去世前不久,时而糊涂时而清醒的父亲还念念不忘他的专业。有一天母亲听见他在喃喃自语,说起云南小龙潭的某个奇异的煤层项目,不研究就太可惜了。

写下此文,一是为纪念父亲,一是向无数像他一样的中国知识分子致敬!

(附文)

周恩来1951年谈知识分子改造的发言摘录

“我国的知识分子,大部分是从地主阶级或资产阶级家庭出身的,不能要求他们一下子就能站到工人阶级立场上来。”

“一个人幼年所受的影响,往往在他的思想上、生活作风上长期存在,说话或者写文章,如果不经过很冷静地思考,旧的东西常常会不自觉地流露出来。”

“一般的人开始最容易有一个民族观念、民族立场。因为中国是一个百年来受帝国主义侵略的半殖民地国家,所以容易使我们产生爱国的民族观念。”

“当然,这里面可能有危险性。假使从民族立场发展到国家主义或狭隘的民族主义,对外侵略别的国家,对内压迫小的民族,那就走到邪路上去了。”

“我们今天要求大家有一个共同的立场,这就是为绝大多数人民的最高利益着想的人民立场。”

长按二维码支持激流网

为了能够更好地服务于关注网站的老师和朋友,激流网现推出会员制度:详见激流网会员办理方案

为了避免失联请加+激流网小编微信号jiliu1921

(来源:峰锐观察。责任编辑:培天壤)

(来源:峰锐观察。责任编辑:培天壤)