在日前流传的温州传统文化促进会的“女德班”视频中,教课人对未成年人进行教育称,无论丈夫说了什么,都应该说“是”、“好”、“马上”。“女人不应该往上走,就应该在最底层,”另一位教课老师教导说,“柔”是女人的根,“顺”是女人的本,她还分享了婚姻四项基本原则:打不还手、骂不还口、逆来顺受、坚决不离婚。

“女德班”的出现打着“传统文化”的旗号,而实际上,“女德班”的教学内容也确实是“三从四德”的现代版本。在过去,女子读书主要目的也是接受道德规范,文化修养不要求高深,做一个绝对服从父亲的女儿、绝对服从丈夫的妻子就已经达标。只不过,这种女德教育在晚清时就早已经被时代抛弃。

温州打着“亲子夏令营”旗号的女德班

温州打着“亲子夏令营”旗号的女德班

在某种意义上,晚清的禁止缠足、兴办女学可以被视为中国女权运动的起点。当时,随着西方民主思想传入中国,女子教育也逐渐被提上了社会改革的议程。但是,在长久以来“女子无才便是德”的思想统治之下,兴女学在一开始就遭到了保守派的反对,他们认为,女子的教育应当从中国古代的圣贤教化女性的典籍里去寻求答案,而不应该受到西学影响。即便是在向女子教育发展的浪潮妥协以后,清王朝也依旧要求女学以家庭教育为中心。晚清仁人志士在求亡图存的道路上,把兴女学看做是“强国保种”的重要方法,这一论调又使得女性仿佛一下子获得了塑造国民、创造新世界的力量。

女学的兴办培养了我国第一代新型知识女性,也挑战了数千年“男尊女卑”的封建陋习,成为近代我国妇女解放之先声。但这一过程并非一帆风顺,中国女性的启蒙与解放道阻且长,例如,女性并非作为独立的个体、而是作为未来男性公民的母亲来接受教育的;女学生成为了一道流动的风景,长久处于男性凝视之下;女学生和“小孩子、下等人”一起,接受来自男性的“启蒙”……

历经种种艰难,中国的女子教育才走到了今天:男女平等被写入宪法,中国妇女受教育程度普遍提高,各级教育中的性别差距逐步消失。如今,距离女性走上街头、在五四运动中表达政治立场、推动历史进步已经有一百年,教唆“三从四德”的女德班却仍层出不穷,怎能不说是历史的倒退?

从传统“妇学”到晚清女学:作为家庭教育的女子教育

在中国传统社会中,女性的一生,先后经历女儿、妻子、母亲、主妇、婆婆的身份,女人的角色和地位在父权体系中作为男性的互补一方出现,不能独立存在于男人世界之外。因此,进行妇德教育正是传统社会对女性进行操控的重要方法。

西南大学文学院副教授黄湘金在《史事与传奇》一书中指出,《周礼》中就曾经出现过“妇学”一词,内容是“妇德、妇言、妇容、妇功”。到了汉代,董仲舒提出了三纲,即“君为臣纲”、“父为子纲”和“夫为妻纲”,强调妻子对丈夫的绝对服从。唐代宋若华《女论语》共十二章,其中有关妇德的占七章,可见当时十分重视妇德教育,而学习女红、勤俭持家也是闺中教育的重要部分。明代徐皇后的《内训》除道德教育外,还要培养女性的服务性品质。明清时期盛行的训女书,也侧重在道德上对女性进行训诫。蓝鼎元编撰的《女学》一书是这一时期训女书的集大成者,其中不仅有道德教育,还有日常劳动技巧的训练,他对“女红丝织之业”尤其看重。他认为,妇女掌握的使家庭秩序得以维持的技艺和当时国家的政治秩序相统一。

古代女性接受文化教育的方式主要是家人传授或者女子自修,也有年幼的女子进入私塾和男学生共读。主要招收女学生的私塾叫做“女塾”、“女馆”和“闺塾”,这些女塾一般是家庭宗族设立的,规模小,招收人数少,和东西洋的女子学堂不可同日而语。清代《训学良规》当中提到了塾中女学生的修习内容,包括读《弟子规》《女小学》《女四书》及《吕氏闺范》。“只须文理略通,字迹清楚,能作家书足矣。” 黄湘金指出,这说明,女子读书主要目的也是接受道德规范,文化修养不要求高深,学习一些浅近实用的知识就可以。

黄湘金认为,传统的妇学和新式女学在教学内容和教育形式上有着明显的区别:前者主要是品德修养,学习粗浅的文化知识,多在家族内部进行,可以归入“家庭教育”;而新式女学则是社会化的学校教育,有固定的教学场所、设备、专职人员,教学内容多有西方科学知识,且分科分级,循序渐进。

中国的新式女子教育本来始于教会女学,不过,早期教会女学的主要目的是培养传教人才。真正具有标志性意义的是1898年5月开学的中国女学堂,这是国人自办女学的先河,影响力颇大。其实,在晚清,兴女学一开始就遭到了保守派的反对。南京师范大学的王晓慧在其博士论文《近代女子教育议题论争研究》中指出,保守派秉承“女子无才便是德”的观念,认为“教士东来,不应以闺阁中人列诸经筳之侧”(《益闻录》第530期《续录创设女学论》),即使要兴女学,也是在家办,强烈反对公开兴女学;或者是承认女学可以兴,但不可以遵从西人之法,而要从中国古代圣贤教化女性的典籍里去寻求答案。但是,无论如何,女子教育的萌芽使得清政府不得不考虑女子教育的问题,他们意识到,与其极力阻止,不如在制度上对女子教育加以引导,使其合法化。1905年,清政府成立了学部,把女子教育纳入家庭教育的范畴当中,1907年又颁布了相关章程,将女子教育以制度的形式规定了下来。

清朝学部把女子教育的宗旨概括为“启发知识、保存礼教两不相妨”,《女子师范学堂章程》以家庭教育为女学的重心,就连当时提倡女权最力的《顺天时报》也发出了女学应“专课家庭教育为要”的议论。北京大学中文系教授夏晓虹也指出,从诞生之日起,在仿照西方和日本学制设立新学课程的时候,修身和伦理也作为必修课,得到了所有女学堂的一致重视。以道德培育为目标的修身课程很难摆脱历史悠久的女德教育,创建最早的中国女学堂的课本选择就体现了这一点——它选用了《女孝经》《女四书》等明清以来的经典读本。

夏晓虹认为,如果我们用今天的眼光来看,很容易批评当时学界的极端保守,但实际上,在女子社会化教育实行的初期,“保存礼教”和“启发知识”相提并论,已经为新式教育留下了发展空间,而新教育突破旧道德的规范,也是可以预期的。

晚清女子学堂

晚清女子学堂

为争取平权还是为“强国保种”?作为公民教育的女子教育

晚清维新派文人学者推崇的女子世界和西方的女权运动根基不同。欧美女权运动的依据是天赋人权的理论,而在中国,妇女的自由和独立只从属于救国事业,和国家的独立密不可分。夏晓虹说,梁启超最早在《变法通议·论女学》中明确提出,要用“兴女学”来“强国保种”,把近代中国的女子教育和国家政权之间勾连了起来,女子教育成为了拯救中国的基本方法。在当时,流行的说法是“女子者,国民之母也”,未来的国民由女子来生养,所以在《女子世界》第一期(1904年)的《女学生入学歌》里,作者金一写道,“欲新中国,必新女子;欲强中国,必强女子;欲文明中国,必先文明我女子;欲普救中国,必先普救我女子,无可疑也。” 强调救国必须要先拯救女性,这使得两千年来由“男尊女卑”观念压抑着的女性一下子获得了塑造国民、创造新世界的力量。

这些论调的基础在于,妇女作为未来男性公民的母亲,需要教养和一定的知识,支持女性接受更高的教育、承担教师职责的做法,其实不过是女性扮演的母亲功能的扩大,不过是将女子的受教育和“妻子、母亲”的职能联系到了一起。但在20世纪初,“蒙学重于大中小学,女学尤重于蒙学”的言论充斥于言论界,人们把女学置于最高的位置,进而把“妇德”和“母教”、“母教”和“蒙养”、“蒙养”和“国家”层层递进。例如,刊发于《女学报》的《中国各省命妇公吁振兴女学呈请当路代》(奏拟稿)一文,就提出了“无妇德何有母教,无母教何有蒙养,无蒙养何有圣功”的说法,这句话虽然表面是要求振兴女学,让女性接受新式教育,但并不是从妇女自身解放出发来提倡女子教育的。早年投身女学的江亢虎就在1920年发表演说,认为“贤妻良母”与“国民之母”的教育宗旨不过是把女子从“闺房的人”进步到“家庭的人”、“国家的人”,而独独不是“自己的人”。

和维新派主要推崇的“强国保种”论调不同,一些革命派人士则认为,“国民”二字不仅仅是男子的资格,女子也应该纳入这个范围。女子教育本身涉及女子解放的问题,并且和女权革命结合在一起。孙中山就曾经提出,“中国人民受数千年专制统治,愚昧落后,要享受平等自由之权,必须从教育开始,因此四万万之人,皆应受教育,”他还表示,“教育既兴,然后可望男女平权,然后可成真共和民国。”柳亚子认为,欧美、日本的女子没有公权,但私权是完整的;而其时从私权到公权一无所有的中国女性,是世界上最可怜的人群。并且,在女性应该拥有的各种权利中,在柳亚子看来,属于私权的教育权还处于较低的层次,他看重的还是参政权,“恢复私权,渐进而开参预政治之幕”揭示出了他心目中妇女解放的实行步骤。夏晓虹则指出,在当时,女子在既没有私权也没有公权的情况下,实现女权事实上只能并且必须以女学为入手之处。

从流动的风景到觉醒的女性:不平坦的启蒙之路

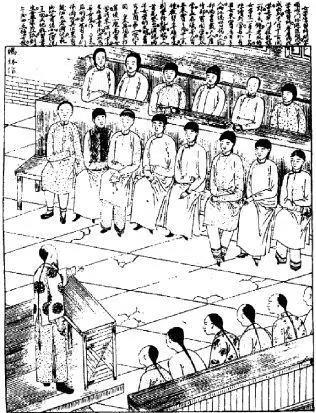

从旧时“才女”到现代女学生,道路并不平坦。陈平原在《左图右史与西学东渐》一书中研究了晚清北京画报中的女学,并指出,女学生一时间成为了“流动的风景”。1907年第9期《日新画报》的画作《不开通》就描绘了这样一个场景,在女学堂每天放学的时候,学堂门口都挤满了人,观众都是男性,简直过不去人——这是学堂门前的“不开通”,体现出的却是民智的不开通。此外还有一些文人,嘴上谈着的是“女学生”,笔下画出来的却是“时装美人”。

《不开通》,《日新画报》1907年第9期

《不开通》,《日新画报》1907年第9期

把女学生作为流动的风景来欣赏,并不是个例。陈平原还指出,晚清办女学堂缺少的是教材、教室和有求知欲的女学生,可是比起这些,朝廷似乎对女学生穿什么服装更加重视——明确要求女学生“不服罗绮”、“不使招摇过市”——这不是为了女子自身的道德修养,而是担心过去养在深闺的女学生,如今抛头露面,坦然行走在大街上,会调动男性的潜在欲望,使得社会秩序失去控制。

除了男性的凝视之外,陈平原还提出,晚清报刊上大量提倡女学的文字,虽然也有秋瑾、吴之瑛、康同薇等女性的言论,但更多则出于男性之手。而在不同的画报当中,关于女性命运的观察和对女学的提倡,更是都来源于男性的视野。陈平原以《开通画报》的创刊号《说本报的宗旨》为例,画面上五个气宇轩昂的创办人——当然都是男人,正襟危坐,给“不好开通”的众女子提供精神食粮,发出议论:“要开通民智,非先开通国民之母不可。既要开通无数人们,非开通那青年的小孩子不可,再者就是下等朋友们。”在此处,想要开化他人的是诸位成年男性,而准备接受教诲的则是女子、小孩子和下等人。所谓“启蒙”当中,原来存在着这样“上智下愚”的不平等格局。虽然这是由晚清女子接受教育程度偏低的现实决定的,但在今天开来,还是不免令人震惊。

《女学传习所开学》,《星期画报》,1906年第2期

《女学传习所开学》,《星期画报》,1906年第2期

在1908年的《北京日日画报》上还有《学部限制女学生》图,不用说,听训的是毕恭毕敬的女学生,训话的依然是地位显赫的中年男子。陈平原指出,按照朝廷的设想,女学堂可以开,但是必须防止女学生目无尊长甚至妄议朝政,然而思想的闸门一旦开启,后面的事情是很难控制的。画报内容随时间发生的变化正体现了这一点。1908年,《北京日日画报》报道,接受了新教育的女子撰写了《女界国会请愿书》,洋洋千言,切中要害。1911年,据《浅说画报》的消息,女革命党携带炸弹来到了北京。1912年,《浅说画报》提到北洋师范学堂组织提灯游行,庆祝中华民国成立。觉醒的女子走上街头,勇敢地表达自己的政治立场。黄湘金指出,到了1919年,大量女学生从校园走向街头,参加爱国运动,成为了一支重要的政治力量。此外,各地的女学堂也时有学潮发生,校内女学生的精神气度、师生关系也发生了改变。同样是在1919年,北京女子师范学校更名为“北京女子高等师范学校”,成为了教会女学外最早的女子大学。此后,不少大学也陆续开放女禁。女学生进入大学,对女性主体身份的建构和两性关系的变革具有重要的意义。

“晚清北京尘土飞扬的大街上,走过若干身着崭新校服的女学生,吸引了众多民众、记者和画师的目光,别小看这些略显黯淡的图景,正是这些逐渐走出深闺的女子,十几年后,借助五四新文化的潮流,登上了文学、教育乃至政治的舞台,展现其身姿,而且一举改变了现代中国的文化地图。”陈平原在书中写到,“如今,我们已经再也不敢说女子能不能顶半边天,她们本来就是半边天。”

长按二维码支持激流网

为了能够更好地服务于关注网站的老师和朋友,激流网现推出会员制度:详见激流网会员办理方案

为了避免失联请加+激流网小编微信号jiliu1921

(作者:潘文捷。来源:界面文化。责任编辑:邱铭珊)

(作者:潘文捷。来源:界面文化。责任编辑:邱铭珊)