陈泽民从5楼跳下去的时候,是9月2日上午,华中科技大学(下称“华科”)开学的第一天,第一节课。

西十二教学楼是一个回字形的教学楼。一个金黄色头发的男生蜷缩着双腿,埋着头,坐在西十二楼南面5楼的空调外机上。正对面的北面教学楼里,能源与动力工程学院某专业正在上课。水平距离差不多是成年人的5步远,窗外没有视线遮挡。

同学们很快注意到了陈泽民,但得知楼底下早已铺好安全气垫之后,老师说:正常上课,不许拍照。然后把窗帘拉了起来。

8点钟上课,8点40分,陈泽民跳下去了。

但他向旁边挪动了一下,避开气垫,脸朝下砸在了坚硬的地板上。

“嘭——”,那声短促的闷响,正在西十二楼上课的很多同学都听到了。

陈泽民很快没有了生命体征。

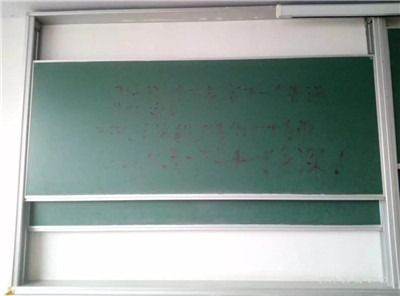

事发之后,西十二教学楼全楼禁止下课。陈泽民在身后教室黑板上留下了一面血书,也很快被擦掉。

陈泽民留下的血书

陈泽民留下的血书

但血书的照片还是从陈泽民的QQ空间流出,同时流出的还有一封长达7页的自述日记《狗血的研究生生涯》,以陈泽民的视角,详细记录了他从2016年进入华科计算机科学与技术学院攻读专业硕士之后,对2位导师徐海银副教授、石柯教授的种种不满。

1、“狗血的研究生生涯”

陈泽民20岁的妹妹向《南风窗》提供了最新的调查结果,案件性质已经被定性为“自杀事件”,而这份由校方和警方联合调查,口述转达给陈家的调查结果还包括根据对哥哥“生前接触时间不长的室友询问,室友回应哥哥生前最后一段时间刷剧,玩游戏,宅在宿舍”。

对这样的结果,家属表示无法接受。

目前外界对于了解陈泽民学生阶段情况的主要来源,还是通过他在自杀前公布的遗书全文。

这篇名为《狗血的研究生生涯》的自述,开篇记录了一位通过两次考试才入读心仪学校的学生对未来殷切的期望。

开学的日子是他第三次来到武汉这座城市,“但前两次都是匆匆来去,一次看学校,一次复试,一想到接下来两年自己将要生活在这里,心中禁不住有些激动。”

陈泽民家在河南滑县的一处乡村,他在2011年考上了河南农业大学,本科学习的同样是计算机专业。当时的班长刘轩就住在他的对门宿舍,他向记者提供了和调查截然不同的说法:陈泽民除了生病时会休息,其余时间上自习都是“早出晚归”,大冬天吹着寒风的早上,还能看到他在室外锻炼口语。

没有人怀疑他的勤奋和刻苦,而这位通过努力考上了名校研究生的同窗,一度是他们的骄傲。

陈泽民的研究生证

陈泽民的研究生证

转折点来自于2016年,他的研究生生活开始之后。陈泽民的导师是徐海银,他与导师第一次见面获得的信息则是被推荐到了一家数据采集公司,名叫北京英迪致远有限公司,由徐海银的同学开设。

于是他开始了两头跑的日子,在上课、上班的日程里奔波让他产生了质疑,因为没有参与过什么项目,觉得自己在“零零碎碎”地自学东西,“我的出路在哪里”。这段时间,该公司给予他的工资微薄,只有一个月300元的收入。

压垮这位研究生的最后一根稻草是校招季的来临,本以为有很好出路的他在招聘中屡屡碰壁,而论文中期审核的期限逐渐逼近。

这期间2位导师提供的帮助有限,被他概括为打了双引号的“关心”,比如当陈泽民对徐海银抱怨去他所推荐的公司上班很累,学不到东西后,换来的是“必须去,怎么能不去?谁工作不累”的回答。

徐海银同时也担心中期审核出差错,对陈泽民的论文进度逼得很紧:“秋招过了还有春招,论文要紧,小心中期审核过不去,就等着退学吧。”

另一位导师石柯,根据陈泽民的表述,是在实验室发现自己的座位上摆满了他的器材,因此想请石柯将位置挪出来,但后者让他写一篇检讨书,并声称:“我是答辩委员会主席,不听我的,到时候答辩都别想参加。”

他还记录了所留意到这些老师的神情,比如“他看了冷冷一笑”。这些敏感的碎片,拼凑出了陈泽民在整整三年的研究生期间的左右失守,进退维谷。

陈泽民读研的宿舍(图源自网络)

陈泽民读研的宿舍(图源自网络)

什么样的绝望,将他拉入了深渊?

细腻的陈泽民,在自述里记录了两个重复的细节,那是他留意到的导师徐海银老师办公室里的“霉味”。

第一次是他们初见面。临近教师节,他特意在中午抽空花百十块买了一盒茶叶,趁着课间赶去徐海银的办公室,那时候他已经闻到空气里“略有一点霉味”,当时他没有太在意;

第二次是入学的第二个学期,他想要辞掉徐海银派给他的校外打工,那一份月薪300元的实习。推开门,“一股浓浓的霉味扑面而来”,这一次他突然意识到了导师的确不常在学校,“然而我并不知道他平时在做什么”。

夹杂在他身上的是疲于奔命的公司、科研、毕业论文以及找工作的压力,而这股压力本不应该如此沉重。

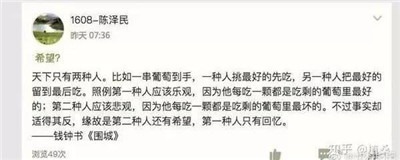

陈泽民在社交空间留下的最后一条动态

陈泽民在社交空间留下的最后一条动态

如今在华科计算机学院读大一的学生张宁告诉《南风窗》,很少听闻会有学生经历像陈泽民这样被导师拉去打黑工的情况,但是这在乎具体的老师。

他表示计算机学院的实验室常常是团队招生,虽然学生有自己“名义上”的导师,但经常有多名老师同时在负责,学生如果愿意,可以加入自己感兴趣的项目,而不一定必须跟着导师干活。但是大多数学生得到的补贴不多,一周40小时的劳动可能只有300元的月收入。

在华科的官网上分别能查到文中所提的两位导师信息,记者先后多次拨打了页面上显示的办公电话,均无法接通。其中徐海银的座机彩铃反复播放的是,“您好,欢迎致电XX炭火牛蛙虾,您的满意是我们永恒的追求,我们竭诚为您服务。”

对自述里提到的情况,华科的宣传部工作人员回应南风窗记者称,学校对陈泽民的事件表示深切悲痛,并且已经成立工作专班跟进。

2、金发男孩往事

陈泽民出事之后,微信上成立了一个维权小群,从9月2号到5号晚,逐渐壮大到了20个人,他们取名“后备军师”。里面有陈泽民的亲人、高中同学和本科同学,没有陈泽民的研究生同学。

这些人向南风窗记者还原了2016年入学华科之前的陈泽民。

他是河南省滑县的一个农村孩子,1992年12月出生,患有白化病症,所以天生皮肤较白、头发是金黄色,视力很差,上课总坐在第一排,需要借助放大镜看书学习。但从高中到大学,陈泽民给同学留下的印象都很一致,“学习很刻苦,成绩很好”。

陈泽民在本科河南农业大学家庭经济困难学生认定申请表上曾填写过自己有先天性视力缺陷

陈泽民在本科河南农业大学家庭经济困难学生认定申请表上曾填写过自己有先天性视力缺陷

刘轩是陈泽民大学时期的班长,一个场景在他心头挥之不去。

2013年,大学二年级一个冬天的早上,他起得很早,6点就到了教学楼,但远远地听见有人读英语。那是陈泽民,他这样独自在早晨大声读书,已经有一段时日了。

一份大学时期的成绩单显示,陈泽民是整个专业的第一名。

2013年,陈泽民向本科学校河南农业大学提交的一份《国家励志奖学金申请表》中也写到:班级人数27人,学习成绩排名第1名,综合考评排名第1名。其中参与综合考评的内容,除了学生的成绩之外还涉及到在校级、院系的获奖情况。

陈泽民在这份申请表中有一段自白:

尊敬的校领导:

您好!

我是信息与管理科学学院计算机科学与技术专业11级2班的学生陈泽民,……在学习方面,我积极进取,从未放松过对知识的渴求……,在生活方面,我始终保持着乐观生活态度,我坚信贫困是暂时的,我有能力改变生活……

2015年,陈泽民有资格留校保研,但他放弃了。

学习之外的往事也有一些,陈泽民没有表现出性格偏激、执拗的一面。相反,他很爱笑,甚至“乖巧”,而且生活自律、兴趣广泛。

陈泽民在本科时期参加了学校的轮滑社,还参加了一个商务英语兴趣班,对班级的活动也很热心,班长很爱喊他,因为只有他“一喊就来”。

大学同学眼中的陈泽民是一个十分温和的人,班级里很多人是他的朋友,他遇到困难也会主动向人求助。

他在晚上10点半准时和同学一起绕着校园跑步,周末邀请朋友一起去学校附近的龙子湖边吹风,一起去爬山、远足,大家一起笑闹,彼此吐露心扉。

“他不是一个会压抑自己的人。那天他妹妹来找我说出事了,我不相信,我说妹妹是骗子。”刘轩想起9月2号,还是感到很难过。

陈泽民留下的照片里,衣着都是朴素的。大学一年级学校发的校服,他到大四了还当作便服。

他的绝笔日记中,也找到平和的性格痕迹。

在生命的最后时刻,他回忆自己到武汉求学的第一天,情景还是温暖的。

但进入华科之后,3年时间里,那样的陈泽民就消失了,成为了调查结果中不务正业、生活懒散的学生。

总之,他独自一人,坐到了危险的空调外机上,从高楼一跃而下。

3、谁带来的悲剧

事发之后,一些对石柯教授的维护、辩解大量出现在网络上,他们大多自称是华科计算机学院已毕业和在读的学生,自愿来发言。其中的一些内容,可以与陈泽民的绝笔自述相互印证。

陈泽民刚到学校时,有同学告诉他,“石柯老师挺好的”,原因是他曾经给因挂科没拿到奖学金的同学,补齐了奖学金。陈泽民自述中关于石柯的段落,也大多是他督促陈泽民推进论文进度。这与计算机学院学生间流传的“石柯老师治学严谨、严厉”,也相符合。

相比之下,陈泽民的真正导师徐海银,口碑远不如石柯。

在入学之初,陈泽民就被师兄告诫,“徐老师一直都不怎么管自己的学生,也不怎么来实验室,之前他的学生都是跟着石柯老师一起做项目。”

而陈泽民亲身体味到的那股办公室里的“霉味”,被分配去企业“打黑工”的经历,被拒绝的离职申请,都让“平和”的他在2位导师之间进退两难。

但是问题出现了,为什么硕士研究生陈泽民,会有2位导师?而且对他们同时抱有控诉。

如果导师徐海银对陈泽民的死有不可推卸的责任,那么“好人”石柯,是否就未曾促进事情向坏发展?

事实上,在国内的理工科硕士培养过程中,“双导师”是常见的,有时候1个学生甚至会有2个以上的导师。

最常见的原因是,单个研究生导师的招生有限制,但导师的课题组需要人手进行实验、科研,就会邀请别的导师手下的学生参与自己项目组的科研。

这种学生的“输送”只需要双方导师的接洽,和学生本人的同意即可完成,不需要经过院系和学校的同意。原导师、大老板、小导师,种种身份都可能成为给学生施予命令的人。

通常情况下,课题组的导师接手他人的学生之后,不仅要负责组织学生进行实验,还要负责分配奖学金、发放学生的劳务津贴,甚至包括学生的毕业论文指导。

陈泽民大概就是这样的情况,他是徐海银的研究生,但被送到石柯的项目组进行培养。可陈泽民并不清楚这样的情况,在开学后第一时间主动联系的是自己原来的导师徐海银,被动地开启了一条辛苦、黑暗的道路。

双导师制,是高校内多年约定俗成的一种分工办法,有其成因,但它没有实际的约束和保障,常常让“被输送”的学生进入一个被动状态,一不小心就被2位甚至多位导师架空,陷入顺利毕业的困境。

而导师几乎是掌握着学生的毕业大权,学生,尤其是研究生们,在实际地位和心理层面,都处于相对弱势,非常容易引发极端情绪。

“读研好不好,全靠老师人品。”在选择导师的时候,研究生们都表现得十分谨慎。

他们有自己的方式进行“避雷”,但是华科计算机学院的学生张宁告诉南风窗记者,本校保研的学生们或许可以搜集到更全面的资讯,外校考进来的学生就相对困难,只有靠“口碑”。而只有真正劣迹斑斑的老师才会成为大家口口相传的“雷区”,一般的老师都是空白的。

学生一进入实验室,就如同羔羊进入了穹顶下。

尤其是理工类研究生,因为他们的研究常常以团队方式进行,有着森严的等级制度,读研的学生就像是在“老板”手下做事的员工,因为权力的不对等,而展现得分外“忠诚”。

好在大部分的高校老师因为受过良好、甚至顶级的教育,是富有良心的。

比如石柯老师,他因为主动补齐挂科学生的奖学金,和其他种种的学业关怀,获得了学生们的普遍好感。但这并不能抹杀课题组“老板”对于组内学生绝对的“主观权利”。陈泽民在华科入学考试中成绩优异,仍然没能获得石柯老师分配的较高等奖学金。

在陈泽民的案例中,石柯依据个人的感受,不顾成绩来分配奖学金。而在其他一些高校,甚至存在一些“老板”不顾学生的实际付出,而根据学生谁会跟随自己继续读博,来主观分配论文发表权重的情况。

实验室里有一个困境。它像一个输血器,联通外界的大动脉就是课题组的“大老板”,他拉项目、有经费,从而拥有至高的权力。他的权力集中,让实验室、课题组中形成了一个小社会,心照不宣,等级森严。

如果把视线放得更远一些,在中国数不清的高校里,实验室中,一些学生和老师之间的平衡,主要依靠的是“大老板”个人的良知来维持,难免有些过于让人不放心了。

关于“研究生自杀”的话题,早已不是第一次出现在新闻头条。

2018年3月,26岁的武汉理工大学研究生三年级学生陶崇园在清晨跳楼自杀,其姐姐发布长微博,称弟弟“长期遭受导师压迫”,“被迫叫导师爸爸、喊‘爸我永远爱你’”“给导师买饭、打扫卫生”等等。

2015年,中南大学机电工程学院的研究生姜东身从学校图书馆六楼跳楼身亡,他在死前同样留下了五千字遗书,表明论文答辩遭导师为难无法通过,因而选择自杀。

(刘轩,陈敏,张宁为化名)

长按二维码支持激流网

为了避免失联请加+激流网小编微信号wind_1917

(作者:何焰、靖芳。来源:南风窗。责任编辑:黄芩)

(作者:何焰、靖芳。来源:南风窗。责任编辑:黄芩)