两年前,知乎用户“温柔”以《中国到底有多少个杨永信?》一文 ,引燃了舆论,覆灭了一家民办教育机构——豫章书院修身专修学校(以下简称“豫章书院”)。

沉寂了两年后,豫章书院再次浮出水面。2019年10月5日,“温柔”再次发帖,曝光了两年间,豫章书院对志愿者的种种报复行为,并促使一位女孩陷入抑郁,服药自杀。

两年前,豫章书院的关停,并不是故事的结尾,相反,那只是一个开始。对于志愿者如是,对于豫章书院的“问题少年”们更是如此。问题学校倒闭了,但问题并没有就此告终,一个豫章反抗者的姿态,才真正浮现出来。

也许,它更值得正视。

1、迷宫

从北边宽敞的公路,转入一条乡间小路,穿过浑浊的空气,工业熏染的灰蒙建筑浮现出来。进入吴村,看似规则的路,猝不及防就到了尽头。走了相反的方向,不经意又绕了回来。

此时的吴村,看上去如同迷宫。

在南昌西郊的吴村,豫章书院有两个“旧址”。村子中央一度是“女校”,仿古风格的牌坊刚涂上了白漆,“豫章书院”四个大字已不可辨认。再绕一段远路,来到村子西侧,两年前全国舆论风暴的中心——真正的豫章书院,到了。

刘玮远远地停了下来,说:“你进去看吧,我等你出来。”

已被刷上白漆的豫章书院其中一处女校“旧址”

已被刷上白漆的豫章书院其中一处女校“旧址”

如今的豫章书院已改造成一座寄宿制的美术学校。书院格局尚未改变,进门左手边,是关押刘玮的小黑屋,现在成了画室,森严的宿舍楼里,挂满了学生们的临摹作品。如今这所学校洋溢着安静而祥和的艺术气息,特殊的气氛早已烟消云散。

但刘玮仍活着那段梦魇之中。

他趿着凉鞋,头戴着迷彩棒球帽,走路的时候,两手微微外弓。老练与稚气两种气质混杂在他身上,旁人难以判断他的真实年龄。

只有他自己知道,被“抓去”豫章的6年后,他的“人生停滞了”,永远停在了20岁。

眼下,豫章书院事件即将两周年,他也马上到了26岁。两种诡异的同步,使他内心的愿望强烈起来。他压了压棒球帽,朝路边重重地嘬了一口痰,说:“必须做个了结了。”

215路公交从南边的村口扬尘而去,刘玮赶往此行的下一站,青山湖区检察院。吃了4次闭门羹,他今天终于在“未检科”见到了负责豫章案的新任检察官黄剑霞。

刘玮前来咨询案件的进展,以及为什么迟迟没有新动静。黄剑霞表示无能为力,4个受害者里,没有任何他的信息。她做了个比喻,病人没到医院,医生也无能为力。检察官转而询问刘玮的生活状态,并提醒他,以他这样的情况,重要的是修复亲情关系,问他是否需要社工的疏导。

刘玮难以接受这样的结果,他是最早报案的人,也是第一个拿到立案通知书的人。两年来,他全部心思钻在报案上,他不需要什么疏导,豫章书院就是他最大的心魔:“我要我的公道。”

检察官反问:“你觉得你的公道是什么呢?”

刘玮没有正面回答,他用激亢的语调述说这些年来的痛苦:抑郁、失眠、不安,以及“从小看法制节目建立起来的价值观”一直面临飘摇欲坠的危机。

闯检察院是他最后能想到的办法。在公安机关,办案人员已经调离,新分配的民警又联系不上。他的案子眼看要石沉大海,永远停留在证据收集阶段了。

刘玮没有进去,门里有整整缠绕了他6年的心结

刘玮没有进去,门里有整整缠绕了他6年的心结

这天晚上,躺在空荡荡的家里,望着窗外晃过的灯影,刘玮想到几年来停滞的人生,以及难以恢复正常的生活,陷入了极度的悲伤。

这一切值吗?“很显然不值”。为什么偏执地坚持到了现在?说不好。某种程度上,他仍被往事的迷宫所困住。

2、噩梦

跟所有豫章书院学生一样,这是一场突如其来的“噩梦”。

6年前,9月的南昌,天气燥热难耐。晚上8点钟,父亲领了一个陌生人进入家中。来人一米八五的块头,穿着警服,佩戴警徽,自称“曾金”(音),是“南昌市西湖区的警察”。他告诉刘玮:“楼下有人被高空抛物砸伤了,有目击证人看到是你这一层,请你协助我们调查。”

刘玮刚跟父亲大吵了一架,双方一阵对骂,摔了东西,又砸了门。他进了房间,倒头就睡。眼下意识正模糊,不等他反应,“警察”就催促他带上身份证,“去派出所做笔录”。

一旁的父母,还伪装出满脸的惊讶:“你怎么碰上这种事。”

他双手被反扣着,押进一辆银灰色的面包车。左右各一位壮汉,其中右边的人手持滋啦作响的电棍。他很快被送进了“烦闷解脱室”——所谓的“小黑屋”。小黑屋里门口,摆着散发刺鼻骚味的尿桶,旁边就是霉味熏天的军用被,是他睡觉的地方。他被“关押”了7天,伴随着激烈的反抗、搏斗和自残。

第8天放出来后,暴力教育接踵而至,打钢尺,长达10多个小时的罚站,烈日下直视太阳。睡眠剥夺,劣质食物,极端体能运动,也是一种磨练。

他跟同学一聊,才知道,警察是假的,一切都是提前预谋好的。

这是一种棍棒孝子的业务外包,“驯化”,是所有暴力教育的目的。他和同学们一起练习坐姿、站姿。有新家长来参观,训练就更忙了。他们对着这些陌生人鞠躬、点头、微笑,表演最乖顺的一面。

被改造后的寄宿制的美术学校的新大门

被改造后的寄宿制的美术学校的新大门

刘玮分析,父亲被豫章书院所吸引,使他想起了父亲沉迷的广告:“给长辈下跪洗脚”。父亲内心的焦虑是,如果他老了,将无人为他下跪洗脚,所以培养一个屈服与温顺的孝子势在必行。

刘玮眼里,这个男人是一个指挥式的父亲和丈夫,崇尚高高在上的权威,信奉棍棒出孝子的教育。家暴史可追溯到他3岁时那条皮带。刘玮称,那是他对父亲最早的记忆,父亲用皮带的皮扣狠狠地打在自己身上。但事与愿违,只培养出刘玮的“一身反骨”性格。

“你是我生的,我可以打死你”,而豫章书院正好行使了这样的“代理权”。

三个月后,不忍心的外公外婆接他回家,他去报案,父亲冲进派出所,把他拖了回去。刘玮跟父母的关系彻底破裂,他的脾气变得狂躁,随后扬言跟家里“恩断义绝”,“老死不相往来”。

暴力教育并没有解决问题,相反,它只是催生了更严重的问题。2015年4月,来自上饶的岑超,同样是被父亲骗进去,也遭受了类似的虐待。三个月后,他出来了,产生了报复式的厌学和叛逆,采取更加激烈的姿态,对抗父母和学校。比起进豫章书院前,他在学校的名声更坏了,一个月也不上课。

岑超彻底沦为一个“坏学生”的同时,没有回到学校的刘玮,却确诊了社交障碍和抑郁症,他大脑呆滞、空白,说话口吃,害怕人群。

殊不知,在2017年的10月,静谧的吴村被一则知乎爆料点燃了引信,豫章书院迅速炸开了舆论,“小黑屋”、戒尺、龙鞭……曝于阳光下无处遁形。随即,豫章书院宣布停止办学,且被注销办学资格。几年前,这家教育机构还被当地政府选为阳光学校,由六部门联合推荐,作试点推广。

战斗打响了。正在浑噩度日的岑超和刘玮亢奋起来。

3、控告

戒网瘾学校曾在中国遍地开花,体罚无处不在,但从未立案侦查。豫章书院成了戒网瘾学校的第一案。一个网名叫子沐的大学生,召集了20多个志愿者,组织了36名受害者,共同维权、报案。不过,不少人迫于父母反对,不想撕破家庭关系,陆续退出了。

但刘玮不一样,他坚称这是一项涉及三方的官司,父母负有不可推卸的责任,要把他们跟豫章书院一起告了。志愿者劝住了他,毕竟,大义灭亲的舆论对他不利。

2017年12月4日,刘玮和岑超是最早拿到立案通知书的人,顺利的话,2018年即可开庭审理。岑超也等着那一天,也许高考后,他便坐在法院里,为豫章书院的覆灭助一把力,并讨回该有的赔偿。

刘玮把豫章书院事件形容成他的重生,那时正好接近他的24岁生日。他报了雅思培训班,等案子结束,他就出国,离开南昌这个让人伤心的地方,再也不回来。

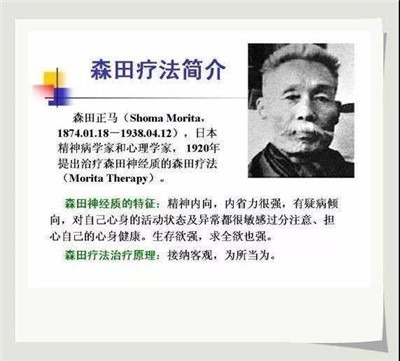

等到5个月后,他就被浇了一头冷水。办案民警跟他透露,青山湖区检察院做出了不予批捕的决定,认为证据不足,事实不清。其中一项争议是森田疗法的界定。刘玮说:“他们觉得豫章书院采用的‘森田疗法’没有问题。”于是他打了80多个电话,找到了一位森田疗法的委员,提交了一份说明材料,试图辩解,森田疗法只适用于精神病患者,且遵循自愿原则。显然,这两点跟他们在豫章书院的遭遇是相悖的。

网络搜索到的关于“森田疗法”的简介

网络搜索到的关于“森田疗法”的简介

他控告的是豫章书院创始人、校长吴军豹,但一直停留于证据收集环节,案子遥遥无期。他不死心,生活重心全泡在案子上,他自己跑公安机关不下百次。稍有疑惑,就登门追问,或者补充新证据。

刘玮得知,另有4名受害者控告两名教官的虐待和非法拘禁。多次打探,警官才告诉他,针对两名教官,警方提交了第三次逮捕申请,但青山湖区检察院同样不予批捕。刘玮称,2019年1月份,办案警官私下给他看了一份文件,其中列出的不批捕理由有:教官看守学生是学校规定,单位行为;学生入学前,家长已与豫章书院签署协议,表示同意该心理治疗等。此外,警官告知了4位受害者的姓氏。

这样的不批捕理由,刘玮说他难以接受。但他不在该卷宗之内,无权查看案件的详细信息,正如黄剑霞所说,“病人没到医院,医生也无能为力。”4名受害者是谁?他和志愿者“代号43”根据警官透露的姓氏,查了受害者列表,也问遍了受害者群,只核对出一位姓李的报案人,但当刘玮提出希望她授权自己去交涉和跟进时,“她说已经不管这事了”。

《南风窗》记者向当事警官提出了采访要求,但遭到拒绝,故无法验证其真实性。检察院以非当事人无权查看为由,拒绝告知详情。

令刘玮疑惑的问题始终挥之不去:2014年 2月13日,西湖区人民检察院在豫章书院建立了未成年人观护帮教基地。而同时,临近的青山湖区检察院,又曾联合其他5个政府部门,推荐豫章书院为阳光学校;并且,据央视新闻报道,该检察院曾送8名青少年嫌疑犯到豫章书院,进行教育矫治。

对于这层关系,刘玮提出了质疑:青山湖区检察院办理案件时,是否会因此而有失公正?他和志愿者们提起申诉,提议将案件转到市级检察院办理,但也不了了之。

来自河南豫龙律师事务所的付建,曾担任豫章书院学生的公益辩护律师,他告诉《南风窗》记者:“它们的‘业务往来’会不会影响到本案,还没有证据证明,但对这种合理的怀疑,应该由检察院作出合理的解释,才能服众。”

但两年来,付建一直没有收到任何进展通知。

4、阴影

案件之外,明争暗斗的纠纷从来没有停止。微信群里,不时有卧底伪装成受害者,前来刺探消息,套取隐私信息。有人自称受害者,找到志愿者子沐,骗取信任之后,一次聊天中,称信号不好,要电话联系。随后,子沐的电话骚扰和威胁就开始了。

据“代号43”介绍,2018年年初,他们前往南昌协助刘玮等受害者时,遭到了异常的跟踪。子沐还莫名遗失了一个卡包。她一向小心翼翼,从未公开任何隐私信息,但随后,真名、学校和父母等信息,竟然全被挂在网上了。

学校找子沐谈话,询问她是否加入了非法组织。家人反对她搅和不该搅和的事。而另一位志愿者也被所在学校强制退出,并在辅导员的要求下,写下了保证书。

“代号43”懂电脑技术,成立了反戒网瘾学校的网站,划分豫章书院和杨永信两个板块。但威胁随之而来,对方要求他们关停。考虑到子沐的安危,他不得不关站,以图了事。

志愿者们不约而同地想到了豫章书院。不过,一年之后的10月初,此事被曝光后,疑似吴军豹的微博账号对此否认了,并声称已报案。不过,重新高涨的舆论,压倒性地支持了志愿者一边。

疑似吴军豹的微博账号@儒水奚 发表的否认声明

疑似吴军豹的微博账号@儒水奚 发表的否认声明

回到当时,2018年4月,原本善良、活泼、乐观和充满傲气的子沐,已陷入了另一种状态,她萎靡不振,失眠,丧失食欲。不安的感觉在蔓延,子沐自杀的消息最终传来了。她吃了过量的药物,倒在学校的天台上。好在,室友很快找到了她,并送往医院,最终抢救过来。

此后,子沐便消失在众人的视野中,刘玮找到她的室友,对方告知,请不要再联系子沐。

豫章书院事件过去快两年,几乎所有人都淡出了。刘玮也蓦然发现,他已是“只身战斗”,且裹足不前。他近乎偏执地坚信着,只有了结了心魔,人生才可以重新开始。

在“代号43”眼中,刘玮是个缺乏安全感的人,他每次去南昌找刘玮,刘玮总会绕很远的路,找最熟悉的餐厅,才能安心吃上饭。刘玮整个人沉浸在豫章书院事件中,难以自拔。“代号43”修过心理学,根据他的判断,这很难说不是一种PTSD——创伤后应激障碍。

今年9月,“代号43”重新走访几个豫章书院的受害者,PTSD同样存在。有人一听到南昌口音,马上紧张起来。有人再也没有回过家。只要见到家人,就远远地躲着。

15年前,“代号43”也有过同样的遭遇。他被父母绑去武校,遭遇过非人的虐待。6年里,他走在街上,不安紧紧攫住他,只有带一把刀在身上,症状才有所缓解。

当年一同报案的刘玮和岑超,走向了截然不同的人生。离开老家上饶后,岑超获得了自由,紧张的父子关系由此缓和了一些。不过,真正使他告别“豫章后遗症”,是他拿下上海戏剧学院的通知书,以及这个战胜自我的过程。

最先发帖《中国到底有多少个杨永信?》揭露豫章书院事件的知乎用户“温柔”目前仍在持续搜集证据

刘玮暂时在珠宝店里工作,他梦想在北京或深圳拥有一份体面的职业。但是,豫章书院的阴影无处不在,他仍困在一个无形的小黑屋里。他恨吴军豹,也恨父亲。很难想象,父亲与吴军豹产生怎样的重叠,甚至具备了一种文化象征的意义。

有时,吴军豹会通过父亲约他吃饭。据刘玮说,吴军豹试图用金钱达成和解,他断然拒绝了那次吃饭请求。有时,吴军豹似乎跟父亲说了些什么,父亲随后加一番渲染,转述给刘玮:“你太疯狂了,我们管不了你,他说他来管你,他会去找你的……不要搞到我店里来,不要粘连到我家,否则我跟你断绝父子关系。”

刘玮赌了一口气,怀抱一个自我催眠的念头:要赢了所谓的戒网瘾学校第一案的丰碑,也要向父亲证明,他是错的。

(文中刘玮、岑超为化名)

长按二维码支持激流网

为了避免失联请加+激流网小编微信号jiliu1921

(作者:何承波。来源:南风窗。责任编辑:郭琦)

(作者:何承波。来源:南风窗。责任编辑:郭琦)