11月10日,在开庭前一天,曾在社交媒体自述被《凤凰周刊》前记者、“免费午餐”发起人邓飞性骚扰,并因此被后者起诉名誉侵权的女性当事人,在社交媒体上公开了自己的身份:“大家好,我是何谦,被邓飞起诉的那个’女生C’,我的案子将于11月11日开庭。”

在这篇名为《请知晓我姓名》的文章里,何谦不仅透露真名,还介绍了自己的学业与工作。她刚刚从美国华盛顿大学(西雅图)毕业,目前在加州大学伯克利分校进行博士后研究,而明年将开始在某大学电影系任教。她也谈及了被追加为名誉侵权案被告之后的经历。在好友邹思聪的建议下,她借用了《知晓我姓名》的书名,这是2019年出版的一本自传,作者香奈儿·米勒(Chanel Miller)作为斯坦福大学性侵案的幸存者讲述了性侵、诉讼的过程以及自己的思考。

2018年8月1日,何谦借好友邹思聪的个人公众号发布了《“未遂”之后呢?成功say NO又如何?》一文,称她2009年在《凤凰周刊》实习期间,时任首席记者的邓飞在当年夏季的一个晚上以聊选题的名义,把她叫到一间酒店里,实施了性骚扰行为。

同天下午,邓飞发布公开声明,宣布“已向免费午餐基金等项目团队表明不再参与工作”,并“同时退出所参与发起的所有公益项目”。不过2019年以来,邓飞仍然在其社交媒体宣传其参与的公益项目。

同年11月,邹思聪被邓飞起诉名誉侵权。在民事起诉状里,邓飞要求邹思聪删除三篇关于此事的微信公号文章,对自己赔礼道歉,在个人公众号上公告,以消除影响、恢复自己的名誉,并承担证据公证费、电子证据固化费6712元,以及全部诉讼费用。2019年7月,何谦在此案庭前会议作证的过程中,被原告追加为第二被告。

2020年10月30日,何谦与邹思聪收到法院传票,案由为“名誉权纠纷”。

截至发稿前,记者未联系到邓飞的律师,屡次致电邓飞,但邓飞本人并未作出回应,此前曾支持他的四位朋友也表示不愿评论此事。

从匿名“C”走向实名

“在2018年公布邓飞性骚扰的事情时,很多人说邓飞在明处,我在暗处,不过是一个匿名字母C。我决定不做字母,要让人们知道,我是个人,”她说。

案件原告邓飞曾任《凤凰周刊》首席记者、是公益项目“微博打拐”和“免费午餐”的发起人。截至目前,他从未公开接受采访谈及此事,也从未公开否认过何谦的指控。

何谦表示,自己发布这篇文章的初衷并非指责、惩罚邓飞,而是为了声援其她公开表示遭受过邓飞性骚扰的女性。

2009年的那个夏天,她在离开酒店时觉得难堪羞耻,不希望任何人知道,也就没有报警,而且自己既不是员工,也并非身处校园,并不知道该找谁求助。加上当时需要完成毕业实习的20个学分,就只能以完成学业为先。她只在后来向朋友们倾诉过。

2018年夏季,有多位和邓飞共事过的女性公开表示曾被他试图强吻、拉手、言语挑逗和搭肩膀等,何谦发现,这些事情都发生在她所遭受的性骚扰之后,而这让她感到羞愧,“我当年以为自己只是碰巧成为受害者,并不知道有其她人——这让我觉得自己好像是助纣为虐的一环。”

11月11日上午,朋友们在杭州互联网法院门外声援何谦与邹思聪,并在开庭时写信表达支持。(供图:弦子)

11月11日上午,朋友们在杭州互联网法院门外声援何谦与邹思聪,并在开庭时写信表达支持。(供图:弦子)

庭审进展:邓表示不认识何谦,何提交双方相识证据

根据《北京青年报》此前的报道,2019年的庭前会议里,在微博上公开指控邓飞性骚扰的女生中的两位提供了自己的证词。何谦的朋友也作为证人在庭前会议上证实,何谦在多年前就向自己倾诉过被性骚扰的经历,以证明这一次的指控并未一时兴起。

在2019年的庭前会议里,面对法官和对方律师的追问,何谦详细回忆了当时的空间方位、颜色、动作等细节。在场的邹思聪说她“泣不成声”,她被允许暂停发言、整理情绪若干分钟。但邓飞表示自己并不认识何谦。

在11月11日上午的开庭里,何谦提交了自己在2009年夏天与邓飞有关的工作邮件,在QQ上与邓飞的好友关系,以及另一位媒体人发给何谦的邮件,其中提及邓飞曾向他称赞过何谦。此前邓飞曾表示,自己对何谦毫无印象,不认识何谦。

在2018年夏季,中国媒体和公益界多位男性被公开指控性骚扰,而男性往往会随后发起名誉侵权诉讼。2018年8月,世界自然基金会(World Wildlife Fund)中国区高层官员周非在他的实习生称自己遭到他强吻后发起名誉侵权诉讼,同年,弦子指控朱军在2014年曾对她有性骚扰行为,朱军随即提起名誉侵权诉讼。在Metoo运动里,被指控性骚扰的一方反诉名誉侵权并不罕见,而名誉侵权罪名成立的案例也时有出现。2019年,澳大利亚演员杰弗里·拉石(Geoffrey Rush)诉澳大利亚《每日电讯报》诽谤胜诉,获赔约60万澳元。

编辑部同事实名声援:“向可能的受害者表示迟到的支持”

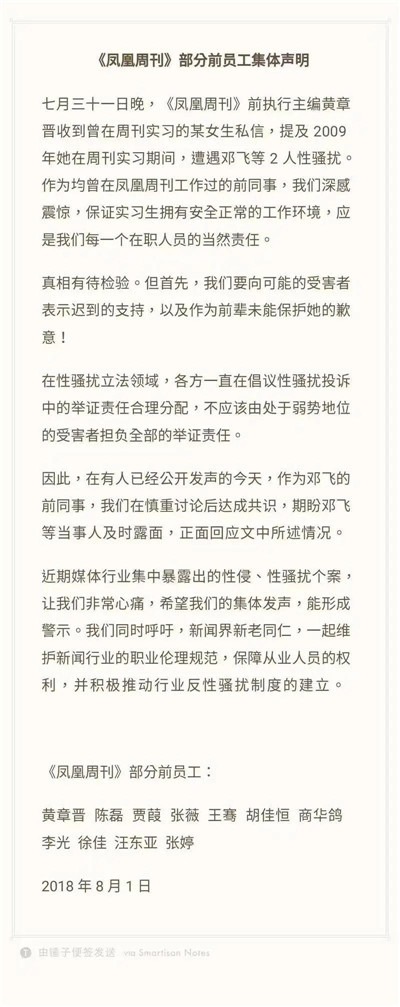

2018年8月,在发出文章当天,何谦就受到了《凤凰周刊》前同事们迅速的联名声援,“真相有待检验。但首先,我们要向可能的受害者表示迟到的支持,以及作为前辈未能保护她的歉意。”

参与联署的贾葭和王骞决定在开庭前继续公开表示对何谦的支持。他们对全现在表示,自己在2018年之前都并不知道此事,工作场合里也未见到过类似的事件。但王骞回忆,在当时的记者里男性为多,饭局里总有黄色玩笑,针对女性的玩笑也时有出现,但当时只好“笑笑就过去”。而贾葭反思,“人们不太会分析自己行业里不太体面的事情——更何况当时也没有将权力与性结合起来分析的角度。”

《凤凰周刊》部分前员工的集体声明。

《凤凰周刊》部分前员工的集体声明。

他们都提及,当时男性记者与女性实习生交往、结婚的例子并不罕见,无论是实习生的学习任务,还是记者的社会角色都会让实习生处于仰视的地位。“如果我是个女生,男记者邀请我去看电影,我会很难拒绝,毕竟考评捏在他手上。”贾葭说。

贾葭说当时选择相信何谦,是出于对何的了解,认为她不会“拿名誉、未来去攀咬、构陷一个人”,“更何况案件的走向是未知的。因此我希望邓飞能够提供自己没做这件事的正面回应——但他当时的选择并不是正面回应。”

在2018年前后,频发的Metoo事件令他开始反思媒体圈的性别意识。贾葭回忆,自己以往在朋友圈里转发、探讨其它公共议题时时有回应,但他对Metoo事件的转发下面,男性媒体人却很少发言。而同样参与联署的王骞,则因2018年更早的一起Metoo案件与前同事“割席”。在蒋方舟与易小荷公开称受到媒体人章文的性骚扰后,王骞在群里看到,一些男性称“第一次吃饭可以摸大腿,这是调情”。

“尽管大家都关注社会议题,但一旦涉及性别,就变成了强权派,”她评论说。

而邹思聪说,希望这个案件能推进人们对结构性暴力的反思,“指出一起(涉嫌)性骚扰案件,反思结构性暴力,与指出公众人物、公益领袖性骚扰是一体的,二者同样具有公共性。”

为了避免失联请加+激流网小编微信号wind_1917

(作者:庞礴。来源:全现在。责任编辑:郭琦)

(作者:庞礴。来源:全现在。责任编辑:郭琦)