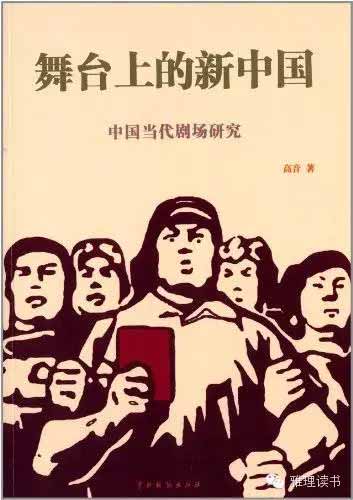

高音常请我看戏,那是她的专业。舞台上下的活儿,从编剧舞美到念唱做打,她熟极了;好的丑的,谁跟谁学,都能说出个道道。要是写下来,该有多精彩,我想。终于,盼来了这本《舞台上的新中国》。书拿到手,不觉莞尔:封面这幅老版画,几个手捧小红书攥紧拳头唱歌的宣传队员,会不会刺痛一些评论家的心,引发几声哀怨?回她一个字:赞!

多少年了,大学教育甘愿给主流媒体跑龙套,依旧是“伤痕文学”的余绪。且不说文艺的萎靡,连城管打人、法官嫖妓、病人家属杀医生,都稀里糊涂记在早已“拜拜”了的那个“新中国”的账上。是不是教条主义作祟?而教条之培养能如此奏效,背后必有一种高明的政法策略。只是有一点尴尬:新时期的舞台,佳作实在不多,戏剧一如音乐美术,远不及新中国的成就。怪不怪所谓“体制”呢?如果还一味数落前三十年,那是在遮掩之后的什么,在蒙蔽谁的眼睛?

我想,这便是高音此书的一个贡献。她以严谨、平和又富于“同情之理解”的笔触,发掘梳理了诸多被人遗忘的历史细节,仿佛拉开大红帷幕的一角,让我们重温先行者的伟业,吸取牺牲与挫折的教训。合上书,再去剧院,那金碧辉煌里,满眼是重新包装的“旧”——旧故事旧人物旧思想旧风格,旧的雇佣关系的契约之下,艺术理想和专业精神的迷失。两相对照,官学的喋喋说教如过眼烟云。令人深思的,仍是那个老问题:红色何以经典?经典为什么走向了失败?

(高音:《舞台上的新中国》,中国戏剧出版社,2013)

书里讲到解放初的新气象,引光未然一句话作讨论的切入点,我以为颇有见识:“鲁迅活着的时候曾经梦想……无产阶级自己会写文章,出现真正的普罗列塔尼亚的文学,鲁迅的梦今天实现了,工农兵自己写作剧本,已不是什么稀罕的事”(页35)。“稀罕”意谓原先没有,或者即使有,也只是受苦人无力的叹息、零星的抗议。而“鲁迅的梦”成真,乃是把文艺从精英阶级手里解放出来,将作者的才智与思想感情融入大众的革命,故而侧重集体创作。于是戏剧家的成败,往往系于他对集体创作的态度和利用,如老舍、曹禺先生。

老舍先生解放后保持多产,原动力无疑在热爱新中国、视歌颂新社会为文艺家的职责(页25)。一九五八年,他不顾腰痛腿伤,两星期完成《红大院》初稿。写一场,排一场,边排边修改。没等演员背熟了台词、走位固定,即上演了。那份“粗糙”,欠心理描摹,反倒让工人观众感觉亲切,说:戏中那个忙乱劲儿同现实生活一模一样,“比如扭着秧歌去区里报喜,游行时把嗓子都喊哑了”。演员们也兴奋不已:“老舍先生的笔不停地与现实赛跑,这次又跑到现实的前面”(陈徒手,页96)。但显然,这样的赛跑式创作,光有政治热情是不够的,文艺工作者须忘掉“小我”,善于听取批评意见——像于是之说的,那年头他们演戏,心里都藏着一个批评家呢——否则,就不可能运用好基本的创作要素而推陈出新,如主题先行、程式化的人物性格,以表现社会主义理想的迫近。

集体创作的这些形式要素,正是旧时代的个人创作所忽视或不擅长、不愿承认的。由此可以解释为何一批著名作家,尽管要求进步,也学习革命理论并积极接受改造,却不知如何下笔,乃至文思枯竭。高音着力分析的是曹禺的代表作《明朗的天》。

(《明朗的天》剧照)

《明》剧一九五四年末首演,连续两个月场场满座,盛况空前。其时曹禺“春秋鼎盛”(毛泽东如此嘉勉),志向极高,正决心把旧思想的“包袱”一个个“暴露出来,加以清除”(费孝通先生语),脱胎换骨做社会主义新人。晚年做访谈,却不愿意提此剧了,只说:不反对用马列主义观察生活,但“理性的东西”应“化为自己的血肉”;不能把革命道理“生硬地灌到自己的作品里去”(页86)。似乎归咎于理论水平低,或者过于“理性”,实际是失败者当了受害者的翻悔。因为放在别人身上,如老舍先生,他决不会说《茶馆》之为“classic”(经典),第一幕一口气介绍二十来人,“一句话就是一个人物”,是因为作者弄通了马列。毋宁说,是他“做新人”的努力受挫,旧的创作法失灵了。

现在的人贬抑曹禺,喜欢拿他的成名作《雷雨》来对比《明》剧。但《雷雨》恰是集体创作的反面,一人冥想的灵感所得。曹禺写《雷雨》的情形,据原配夫人郑秀回忆,是这样的:一九三三年夏,两人约定暑假不回家,留在清华复习备考。每天上图书馆西文阅览室,一张长桌,面对面坐着用功:“他时而用手轻轻敲自己的脑袋,时而……抚摸右耳边的‘拴马桩’,每当他想不出如何处理剧中关键情节或者忽然灵感来潮,就狠狠地揪一下那个小疙瘩……名叫灵感球”(《清华校友通讯》2010下,页145)。

显然,《明》剧写知识分子思想改造,揪“灵感球”就不顶用了。遂采取口授,秘书记录,然后修改定稿。不过高音指出,历史地看,《明》剧其实不能算失败。人物刻画,尤其反角十分出彩,例如医学院教务长江道宗,一副“gentleman派头”,可谓曹禺的神来之笔。按导演焦菊隐先生的讲解,这位“阴间秀才”“绝顶聪明,是教授而不是学者”,又文雅又精明能干,“好像不是医生”(页122)。难怪李默然说:演他是“极大的创造的喜悦”,因为这角色“一扫脸谱化、概念化之弊端”,是“活生生的人”(页125)。这种人,今天在我们周围,简直太多了。

这么说,《明》剧是早演了六十年。倘若有机会重演,稍作一点《雷雨》式的改编,那会是怎样一出历史剧呢?辛辣的讽刺加上心理剖析,改造者跟被改造的一道让人厌恶、同情,说不定竟成了经典。

二〇一四年五月于清华园