作为高校意识形态的生产者,邓相超确实要比很多幼稚的青椒们“敬业”——他把维护今天两极化的社会看成是自己的事业,即使没有收益只要有效果,他就干——而且是积极的干。

谈谈高校的“神话群落”和意识形态生产过程的某些特点

一

在高校青年教师中间,持有一种普遍的愤懑:许多年长的教授象学阀一样垄断话语权和资源,但基本上不做学术研究,还往往打压青年人的学术进步。有人追溯过这一群学阀的历史渊源,发现这群人中间,许多人是改开后第一批进入大学受教育,然后在难以置信的短周期内成名成家并获得霸主地位的,此后这群人的主要业务,就不是学术研究,而是实现了转型——主要业务转入维护话语权垄断地位和资源,而打压新进成为最主要的垄断维持方法。

鉴于这群人在学术界神话一般快速崛起的历史,中国政法大学应星把这群人的成名成家史称为“新三届神话”——大多数人是1977-1979年进入大学然后快速获得霸主地位的。这一群人在整个人类历史上,其成名成家之速,都是罕见的,堪称神话群落。

许多高校青年教师都发现,现在拥有霸主地位的教授群落,在学术上有很大的欠缺,这群人在中学时遭逢文化大革命没有打好基础,在高校恢复之初接受草台班子的教育未能掌握恰当的研究入门训练,但却很快就成名了,结果以极高速度跨入领导岗位,陷入文山会海和资源分肥的圈子里,此后,学术研究对这群人来说是投入高收益低的“鸡肋”——为了学术霸主地位的维护不得不拿在手上,但是也实在缺乏兴趣和精力去投入。神话群落在高校拥有垄断和霸主地位,极度缺乏进行学术研究的起码训练和投入意愿,为了维护垄断的话语权还常常手持砖头拍打新进,这其实就是高校青年教师不得不愤懑的现实。

对于神话群落而言,他们这几十年最主要的人生体验就是:毛时代他们干活多拿得少,邓时代他们拿得多不怎么需要干活,这种“毛邓时代两重天”的人生体验是他们一切言说的基础,邓相超显然也是一个这样的人。

相比较而言,许多从事“非毛化”事业的神话群落中人,往往有着显赫的出身,要么是在共产党革命前就是统治阶级成员(就是祖上曾经在天堂上,解放后落入了地狱),要么是毛时代的官二代家庭在文革时掉入过地狱,他们在哭诉毛时代的黑暗时有一份特殊的经验对照资源:在搞忆苦思甜时有着切身经验作为依据。邓相超好像特别缺乏这一份资历,他自己说他的祖父担任过乡干部,只是经历过困难时期的挨饿经历,搞忆苦思甜的时候有点资格不够的感觉。

除了新三界神话之外,学术圈内的大腕们来源,还有一个历史遗留部分。改开搞以来中国发生了一百八十度的历史转型,这对教育体制内部的冲击也很大,许多人在毛时代只学会了一肚子马列毛话语,转型之后这也成了鸡肋,但为了避免“前期投入成本贬值为零”,许多高校教师还是勉为其难地拿着“旧酒装新瓶”——用自己熟悉的话语套路为新来的资本主义辩护。迄今为止,相当多的高校中间,政治学、社会学和经济学相关学科专业及其老教授们,都是从毛时代“科学社会主义”转型过来的(相当部分高校的社会学和政治学的硕博点至今依然挂在“科社”名下),即便是不追问治学所需的“最低人格水准线”是否为零,这种老是用从前学会的“旧把戏赶新场子”的状况,也很让高校新进们感觉到极端倒胃口。毕竟要更好更有效地为资本主义制度的合法性辩护,马列应该算是最不合适的思想资源,拿着这样的话语资源垄断权力和利益,在青椒们看来就是不公正:相当于这群人是以过低水平的辩护换取了过高收益,而自己掌握了更高端的西方主流辩护理论却只能够获得过低收益。假如没有意外的话,邓相超读大学时期,应该是那些拿着旧把戏赶新场子的教授群体给输灌出来的,可以这样说,如果没有一个深刻的自我修行和学习过程,邓相超教授这一辈子恐怕是很难从“旧把戏”的话语套路中间超脱出来的。

在中国高校中间,新老教师群体之间的矛盾集中地体现在如何看待“神话群落”的霸主地位方面,与此相对应,对于霸主地位的不尊重,变成了对那种与霸主地位相互绑定的话语形态的极度厌恶,这种表面矛盾的实质是高校中间存在着两种截然相反的投入产出比:年青人的低收益和高投入,而对照样本“神话群落”却是高收益低投入。连带地,在高校课程设置中间体现政治社会化要求和教化功能的相关政治课,因其都是用神话群落操持的语言写就的,也受到青年教师和大学生多数的讨厌。

在晚清时期,顽固派反对一切变革,他们打着祖宗成法不可废的幌子,尊奉大成至圣先师孔夫子,结果导致全国民众极度痛恨孔夫子和传统,以为是这些东西占据了那些顽固的头脑,使得中国无法实现最必须的那些变革以救亡图存,在这种普遍的社会厌恶情绪基础上,结果就出了一个“只手打倒孔家店”的话语英雄。现在高校中间,从科社转型的老教授们在那里满口马列话语,打击新进,垄断话语权和利益,也差不多激发了类似的情绪,马列在高校教育中间被边缘化除了人为的政策性因素之外,马列话语被一些人用于维护学阀地位和特权,更是激起很多青年人反感的原因所在。在一定程度上,那些“吃马列饭”的神话教授群落实在让人讨嫌,由此也影响了那种思想的信誉。

二

要有效地打击新进,总要找到一个标准来甄别高低,这群神话群落的教授学阀们的方法很简单,说穿了一钱不值:政治标准。这群神话般崛起的教授们,有着土改时期老贫农的诸多特征,胸怀“毛邓时代两重天”的坚硬人生感悟,彻底否定毛同时彻底拥护邓(至于他们拥护的邓与邓小平本人的主张有多少关系就不好说了),神话群落就拿这面镜子去照别人,发现那些新进们不是左了(过度毛化)就是右了(过度西化),环顾上下左右,还是神话群落的阶级立场最为可靠,满口马列、心怀特权,支持社会向着彻底的两极化改革;所以,话语权只能够由他们这一群人有着坚定政治立场的老贫农垄断,才最可靠。

在神话群落的教授们中间,有人公然说:宁要腐败不要毛泽东,腐败是润滑剂是帕累托次优,要是一个人的立场如果达不到如此鲜明的程度,就很难认为是改革的坚定支持者,这是很多神话群落最为自豪的立场坚定性所在,环顾衮衮诸公,神话群落的教授们自诩他们自己才是改革最为坚定的拥护者。什么是拥护改革,写文章说说市场经济的好处这个远远不够,北大教授厉以宁说要牺牲一代老工人,上海著名的萧功秦教授把数千万工人下岗与经济快速增长之间赋予因果关系之后绑定起来,这样才算是拥护改革了。所以,泛泛地说拥护改革并不可取,关键是你的话语权行使之时,如何肯定老百姓最反感的那些事情,这恰好是许多高校新进们羞于从事的事业,这样就出现了态度上落差,什么人应该拥有话语权以及什么人的话语权份额要加以打压,就有了客观的分配标准。在神话群落的教授们中间,很多人以前写文章笑话说毛时代有人宣传说相信毛主席要相信到迷信的程度、拥护毛主席要拥护到狂热的程度,现在也是同样这一群人,确立了一个标准:如果拥护改革没有拥护到狂热的程度就不算是立场坚定,就不配拥有更高份额的话语权。

就如同1957年反右时期邓彭诸公确立的政治资本标准绝对凌驾于文化资本标准之上一样,此后官场选拔就完全以革命资历标准来遴选。通俗地说,神话群落如同1957年的反右扩大化推手们一样,发现了一个新的标准,如果对这个标准进行通俗地概括的话,就是“卖立场比卖知识的人可靠”,而邓相超在微博上的各种言论,都精确地体现了“卖立场”的风格。如果把卖立场的人群看做一个数学集合,再把拿着马列话语来推销坏资本主义的教授群体看做另一个集合的话,这两个集合有很大的交叉集,邓相超本人应该同属于这两个集合的成员。

邓相超在学术圈里头混饭吃,还当上教授副院长什么的,但主要是依靠“卖立场”来确立自己在学术界的超级学阀地位,最低限度也要通过这个来刷一下社会存在感。邓相超的言说方式给草民们留下了深刻的印象,很多网民对邓相超这样一个“卖立场”的言说方式不接受——因为他的微博上基本以制造和传播谣言为主要方法来“卖立场”,认为这个手段下作,过于低端了。老田有一篇文章专门讨论过,因为在二十世纪意识形态领域社会主义和资本主义对立的历史性辩论中间,毛泽东的许多重大预言都非常准确地应验了,拿历史演化过程来检验观点正确性的话,要进行学术成果评奖的话毛泽东就应该是那个唯一应该得奖的学者了,这就带来一个严重的学术困境——在反毛问题上实际上已经没有了进行学术反毛的空间,要坚持反毛或者以反毛的方式来为坏资本主义完成合法性辩护,造谣就是绝对必须的了。这个反毛困境是共同的,不仅邓相超必须用造谣传谣来反毛,另外一个著名反毛学者茅于轼,如果没有人保护他的造谣权的话,他就无法借此来服务于资本主义合法性辩护了。在一定程度上,卖立场的生涯,需要依靠造谣权来实施,就算是对邓相超本人来说也算不上一个好事情,毕竟任何一个稍微有点脸面的人,都不愿意干这种不上档次的事儿,但是,如果不造谣的话,卖立场怎么卖呢?在这个方面,邓相超虽然不要脸面,但是他并没有因此放弃自己的事业,相比较而言,这是以牺牲脸面来成就事业心的。

三

此外,很多网民还对邓相超的诸多政治头衔感到极为惊讶,这么一个人是怎么在政治上成功的?后一个问题,需要联系到改开搞年代与时俱退的世代收益比来分析。粗略地回顾,毛时代是一个扁平化的社会,虽然有特权阶层但人数极少而且是特殊历史因素造就的,等待改开搞开始的时候,就开启了一个统治阶级再形成过程,在这个过程中间,第一世代出现了人类历史上最优投入产出比——一个人上完大学之后只需要花费很少的努力就大富大贵了,高校中间新三届神话就是这么崛起的,不仅在高校中间,而且在业界和政界也同样如此,都存在一批只花了很少时间就爬上统治阶级高位的群体。老田大约属于第二世代,这个时代的人群,上完大学之后通过平均水平的努力,大多数能够在城市里自力挣到衣食住行无忧的小康处境。再比老田晚一世代的第三世代人群,哪怕读了大学并付出了高水平的努力,大多数人最后发现很难自力挣到衣食住行无忧的生活了。

改开后个人努力呈现出依不同时代而快速递减的边际收益率,与毛时代和邓时代的相对状况有关,毛时代个人支付的学习成本极低,邓时代开始时期社会上层大部分位置空空如也、没有被人占满,这就形成了两个相互对照的投入产出要素,越是在毛时代度过其学习期,个人支付的私人成本越低,越是在邓时代早期跨入社会,向上流动的社会藩篱越是稀疏、向上爬的通过率越高,个人奋斗的收益率越好。高校新三届神话群落的状况,属于绝大多数学习成本由社会负担,同时迈入职场时期统治阶级地位上的许多社会岗位却虚位以待,几乎不需要钻门子就能够得到一个好位置。由此造成了一个状况,第一世代的群体不仅个人容易成功,而且自己的师友同学也往往很强大,很容易得到强有力的援手和支撑,所以这个群体的人士到处都能够得到远超个人素质和努力水平的报酬,例如以邓相超的言语癫狂和不稳重还得到政界的过度肯定——这是其朋友圈极其强大的体现。

在高校这个具体的职业场域,第三世代对于邓相超等为代表的第一世代的愤懑,是极为强大的,在一定程度上,高校青椒们对神话群落的愤怒,具有经典意义上的阶级对立性质,不过这样的对立被青椒们扭曲地理解为:需要恢复公正的学术评判标准并据以进行话语权和收益的分配,在青椒们看来,这就是最后的斗争,这一个斗争胜利了他们以个人奋斗通向成功的道路就开辟出来了。青椒们的愤怒,即便是一时不能够翻天,威胁到邓相超们的权力地位和利益,但是,无形的精神压力反作用还是很大的,因此,卖立场的事情需要做个不停,这是邓相超们自诩的政治正确性所在:他需要向新进们证明我们立场坚定比学术精深更重要。

在高校中间,神话群落受到的精神反作用力是很大,这在很大程度上提醒他们:需要不停地最大化操控认同的技术,以意识形态建设来维护稳定,避免出现颠覆性的变局。

四

邓相超的造谣传谣虽然在表面上看起来很不学术,但这个可能是网友或者青椒们太幼稚,完全不理解意识形态的力量从哪里来。意识形态能够说服人,当然有时候也需要规范的学术说服力和逻辑的力量,但是,意识形态的功能毕竟主要是要获得被统治阶级的认可和接受,在很大程度上,意识形态的接受机制是第一位的,学术规范和逻辑是第二位的,如果两者发生矛盾,显然要服从接受机制的需要。在这一点上,应该说邓相超是对的,毕竟人家是在传播学什么的领域混教授的,意识形态说到底是一个传播学过程和追求受众如何更高程度接受的事务,对于意识形态建设而言,认同操控技术比学术说理能力更为重要。邓相超传播的谣言中间很有力的一部分是说如果毛泽东死得早,中国的老百姓就能够过得更好,这个说法虽然粗糙但高度吻合意识形态的接受机制,目的当然是要在被统治阶级中间激起对毛泽东的同仇敌忾之心——要是没有了毛泽东我们原本可以活得更好活得更长,进而达成否定毛时代并遮蔽人们探寻非资本主义前途的目光。

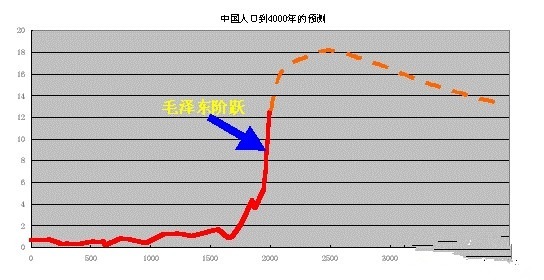

说毛泽东或者共产党执政导致人口大量死亡,这个谣言被编造出来之后得到精英们的广泛利用,这个经典的案例准确地阐释了意识形态生产规律——到底是事实和逻辑优先,还是接受机制和认同操控优先?有一个著名网友数学画了一个两千年中国人口变化图,并根据1949年之后的人口暴增趋势命名了“毛泽东阶跃”,这是依据统计数据和逻辑分析得出来的结论。老田把数学网友依据统计数据作出的分析引在下面,更为精彩的是数学网友对于邓相超一流造谣潜力的预见性:

“假设我是一个微生物学家,专门对细菌进行研究,假设我连续观察2000分钟,经常地记下细菌的菌群繁殖情况,如果我发现在第1949分钟,细菌的数量开始急剧增加,我会得出什么结论呢?我会认为在1949分钟开始,这些细菌的生存环境有了明显的改善。 ”“如果将这条曲线制成一条上坡路,那么1949年以后的上升就构成了一个悬崖峭壁,……从1949年那个位置往右约一毫米左右,如果你有放大镜,可以看到一个微小的波动,那是叁年饥荒时期,这个小波动就是右派定义毛泽东是杀人犯的地方,据说是杀了叁千万。那么,整个悬崖峭壁是谁制造的呢?是不是毛泽东制造的呢?这回右派肯定地说不是,这回右派们坚持毛泽东的观点,即人民创造历史了。也就是说,凡是坏事,就是毛泽东一人干的,凡是好事,就是人民干的。”“在我的脑海里又出现一个右派指着那个悬崖峭壁说:‘相信我,那个时代的计划经济是生产不出东西的,生产出来的东西是不能用的,价值是零的。’又出现一个右派指着那个悬崖峭壁说:‘这是中国历史上自西周以来最黑暗的年代。’还有一个右派指着悬崖峭壁说:‘十年浩劫社会系统彻底受到破坏,是二十世纪可以和法西斯暴行相比的人类大悲剧。’再出现一个右派指着悬崖峭壁说:‘人民公社已经被证明是行不通的。’等等等等。突然一个哭泣的人出现了,指着悬崖峭壁说:‘惨啊!惨啊!有人被割断了喉管被处决啦!’”“我又将目光移向悬崖峭壁左边的大片平缓的曲线处。我知道按照生物学的常识,也许不同国家的人生育能力不同,但是中国人的生育能力并不会变得那么快,1949年并没有造成中国人民的遗传基因来了一个突变,突然变得特别能生孩子了。此外,在前面长达两千年的过程中,中国人并没有有效的避孕手段。”“我再将目光转向悬崖峭壁处,我知道这个阶段和前面的二千年有一个很大的不同。以前是孔夫子说的‘劳心者治人劳力者治于人’,而偏偏就在悬崖峭壁处,事情给颠倒过来了,成了‘劳力者治人劳心者治于人’了,知识分子倒扛着锄头下地了,拿着扫把扫厕所了,工人农民倒当上副总理了。知识分子们看着这悬崖峭壁哭喊道‘我恨!我恨啊!’”“一个右派煞有介事地说:‘其实如果重用知识分子,这段时间会搞得更好。’可是我又将目光移到了悬崖峭壁的左边,那不都是劳心者在管理着吗?”“其实,象这种曲线上的跳跃,在电子学中有一个术语,叫‘阶跃’,因此我们下面还是专业一点,将这段跳跃叫做‘毛泽东阶跃’吧。”“我突然又想到,再过两千年,即到了4000年的时候,中国还存在不存在?如果存在,我还可以预测一下中国人口的曲线。我想人口大约增到十五亿到二十亿的时候,就会因为战争或者计划生育减缓或者降低,之后由于有效地控制了人口,因此以后的人口变化都将是平缓的。”“因此,到那个时候的人口专家画一张四千年人口变化图,那个时候的悬崖峭壁已经在图中央了,则人们的目光会首先被1949年开始的上升所吸引,那是中国历史上唯一的一个快速上升期。‘那是谁干的?’那时的一位专家向历史系的学生们指着那个悬崖峭壁说:‘这是毛泽东阶跃。’” 【数学:用中国2000年人口变化图来纪念人民领袖毛泽东 】

数学网友所画的中国人口数量变化图

数学网友所画的中国人口数量变化图

在邓相超这一批专门卖立场的人群中间,存在着一种深刻的戈培尔信念“只要把谎言进行到底最后就不会有人知道真相了”。之所以拿人们的生存机会说事,因为这是最方便激发人们敌忾之心的法门,至于统计数据和实际情况,都在完全漠视之列,在这个意义上,要不是立场坚定到邓相超这个程度,说谎言是很容易脸红的。邓相超说自己的祖父当过乡里干部,依据老田所知道的共产党基层政权建设的历史,邓祖父这样的人通常是土改后出来工作的“土改干部”,此种人等多数是解放前极度穷困的家庭出身,共产党干部下农村搞土改的时候最喜欢找最穷困家庭成员作为“土改根子”去控诉地主的残酷剥削和压迫,后来有一部分土改根子就被培养成为基层政权的干部,如果这个推测靠谱的话,邓相超应该是一个典型的农三代和穷三代家庭出身。国民党时期的典型调查显示中国人均预期寿命为35岁,按照邓相超的家庭状况,他的家庭成员寿命不应该高于全国平均水平,挨饿应该是本分,吃饱了反而是例外,因此,没有共产党和毛泽东的话,他的父亲和祖父都应该死于35岁之前才对。甚至,邓相超的父亲在1949年之前有没有成婚机会都不无疑问,邓相超本人则确凿无疑是出生在数学网友命名为“毛泽东阶跃”的那个峭壁上。

邓相超能够甩开家庭出身,为了意识形态需要而彻底否定毛泽东和共产党执政的历史,应该说是出于公心和意识形态建设需要。而他所做的事情并没有具体的收益,在现有高校狭隘的学术评价标准中间,邓相超这些微博言说不能够作为学术成果被肯定下来,这近乎是无收益的投入,在很大程度上体现了邓相超卖立场的坚定性和敬业精神。微博造谣和传谣,因为不是学术论文在体制内交换不到职业利益,但对社会公众而言却能够取得同样的意识形态宣传效果,从这个意义上来说,邓相超确实是比很多幼稚青椒们的敬业精神强——他把维护今天的两极化社会看做是自己个人的事业,没有收益的活儿只要是有效果就一样积极地去干。想必,在他和他那一世代的人群中间,自认为今天的两极化的社会就是我们创造的,也是我们应该享有的,新进们想要怎么样,你们还远远不够成熟,还未能理解到什么叫做真正的主人翁精神,所以还需要等一等,别太着急了。

二〇一七年一月七日

(作者:老田。来源作者赐稿)