1935年2月出版《读书生活》杂志封面

1935年2月出版《读书生活》杂志封面

20世纪30年代,国共分裂后,中国共产党人和左翼知识分子如艾思奇、柳湜和夏征农等,在城市的识字劳工中展开了一系列文化活动。这些活动得以在国民党统治下的大城市如上海等地开展起来,其重要原因在于此时聚集在城市的革命知识分子关注劳工青年的精神世界,能将其日常生活和个人情感转化为革命教育和文化的资源。

绪 论

1933年底至1934年初,申报流通图书馆读者指导部给读者发了一张调查问卷,询问读者的职业、读书动机和目的。读者胡勉农是一位旧式店铺的普通店员,在给指导部的回信中称,他是为了“增长谋生技能而读书”[1]。“工作技能有了,是否即能得社会生存?”[2]胡与指导部编辑就读书动机和目的展开了通讯。信中认为虽然读书可以帮助谋得就业技能,但因为“商业不景气”,即便有了这些技能,自己这样的“碌碌庸才”也很难确保生存[3]。但胡勉农称他仍然热爱读书,尤其是文学。他在旧式店铺“终日的足不出门”,对于社会上的一切“极其隔膜”[4]。他觉得文学可以丰富生活,“文学可以启发人的思想,增添人的知识,一个人有了充分的思想,丰富的知识,在这个社会里求出路,比较容易些”[5]。

胡勉农是申报流通图书馆读者指导部和由其衍生出来的半月刊《读书生活》登记在案的上千位读者之一 [6]。指导部定期以问卷通信的形式与读者开展交流,并辅助专栏、讲座、征文,展开有关读书问题的讨论。指导部每日接到“平均约有四五十封”来信,“长者至万言”[7]。根据读书指导部的调查,这些读者主要是像胡勉农一样,生活在城市底层、有初等识字水平的劳工,多数为有小学或初中教育水平的青年人,以店员、技术工人、职员为主。这些青年读者往往喜爱阅读和写作以及谈论个人经历。指导部的编辑抓住读者这些特点,鼓励他们记录、讨论和反思生活经历。这种交流方式在当时颇受欢迎,由读者指导部衍生出的《读书生活》,其创刊号就发行了8000多份,这个销量开创了当时“硬性杂志最初发行的新纪元”[8]。

申报图书馆读者指导部的编辑包括负责哲学方面的艾思奇,社会科学方面的柳湜,文学方面的夏征农。“大革命”落潮后,上海聚集了一批从“大革命”前线撤退下来的革命党人,以及由日本归国的革命知识分子 [9]。这其中就有从南昌“大革命”前线转移到上海的共产党员夏征农,从长沙前线经由江苏转移来沪的共产党员柳湜,以及从东京留学归国的艾思奇 [10]。这三个人通过《申报》图书馆长李公朴、左翼作家联盟和社会科学家联盟,聚集在申报流通图书馆读者指导部[11]。为后人所熟知的《大众哲学》《哲学与生活》《街头讲话》《如何认识生活》《怎样自学文学》等马克思主义通俗读物,最初就是艾思奇、柳湜、夏征农与申报流通图书馆读者的通信。它们后来以笔谈和系列讲座的形式,连载于半月刊《读书生活》。这些读物在当时的城市劳工和青年读者中广为流行[12]。毛泽东也是当时的读者之一,他甚至在1936年指名要求购买这些书籍运送到延安,作为提高干部政治文化水平的教材[13]。

这些由《读书生活》衍生出来的通俗马克思主义读物在后来成为中共宣传和意识形态教育的经典教材,学者也认为这些读物是克思主义“中国化”和“大众化”的典范[14]。然而,我们还不清楚在30年代这个特殊时刻,像申报流通图书馆读者指导部和《读书生活》这种基于城市底层的革命文化实践,是如何出现的?它们又何以在城市劳工和青年读者中广为流行?30年代是中国革命的特殊历史时刻,政治革命处于低潮期,劳工和政治运动不再是城市中革命的前线[15]。“九·一八”爆发后,国民党对内坚持反共,施行文化和政治军事高压政策。在这种情况下,思想文化成为城市革命重心[16]。革命知识分子也更多地通过公开的手段和平台发展革命文化与宣传[17]。但此前“大革命”时期“留声机”式的、依托于军事情势的鼓动宣传,很难在国民党统治下的城市中继续推行[18]。此时中共因遭到国民党围剿,组织生存遭到巨大威胁。1935年初,包括原中共上海中央局机关和“文委”主要领导在内的36人,由于会议地点暴露,均遭逮捕 [19]。此时的文化组织工作被迫处于自力更生和近乎封闭的状态。参与中共“文委”组织工作的夏衍这样回忆此时白区的文化工作:“当时,我们处于一个非常奇特的状态,一方面是爱国群众运动一浪高于一浪,另一方面是我们在白区得不到一星一点党中央和红军的消息。”[20]中共此时忙于革命策略,并不能产生满足新的城市革命形势的文化和宣传机制。此时聚集在城市的革命党人和知识分子,必须自觉地寻求新的路径和形式推进革命。正是在30年代政治革命落潮期,艾思奇、柳湜和夏征农等革命知识分子开始探索和实践思想和文化如何促进社会变革。

从申报流通图书馆读者书信和《读书生活》内容来看,艾思奇等人面对的是具体的个人经历和琐碎的日常生活。他们注重底层个体如何“认识”生活 [21]。在他们看来,关注底层个体经历,由此引导底层去认识所在世界的秩序,这是30年代革命知识分子的当务之急。柳湜认为中共的革命文化宣传不应该仅仅是鼓动和煽动,标语加口号。他批评此前中共对劳工底层的文化教育流于表面,功用地为政党和政治运动服务,“文化成了政治的尾巴”[22]。柳湜在湖南亲历“大革命”,1928年从长沙逃到上海,随即被捕入狱,在狱中系统研读社会科学和马克思主义理论。1933年春出狱后,转向文化运动,加入左翼社会科学家联盟 [23]。他撰写了一系列理论文章,探索“什么是思想运动”“什么是文化运动”“实践论”,明确指出文化和思想“引导新的社会秩序”[24]。

柳湜等在劳工中推行基于日常生活的革命文化教育,其特殊之处在于其视资本和帝国主义为切肤的生活经历。柳、艾等在30年代撰写的大量“通俗”文章,不仅文字通俗易懂,更重要的是其系统地分析琐碎、繁杂的日常生活和社会问题。柳湜明确提出,彻底的反帝反封建革命需要一场广泛的“思想文化运动”,要让劳苦大众从日常生活经历中认识什么是资本,什么是资本带来的附属关系。他认为在这样基础上的革命,将具有真正的社会革命意义,有可能发展出真正改变生产关系的革命 [25]。因而他们认为此时革命知识分子的重要任务是发展一种植根于大众日常生活的革命教育,是引导大众认识所在世界的秩序。启蒙并不与革命对立,革命的文化教育恰恰是30年代推动革命的基石。

识字青年劳工是这种革命教育的主要对象。根据申报流通图书馆统计,大部分读者年龄在16—25岁之间,多数为店员、职员、学生和工人[26]。30年代店员和职员的范围广泛,根据顾准统计,此时上海大概有20—30万职员,分布在旧式店铺、市政机关、洋行以及民族资本商业诸多部门中[27]。从读者来信的内容看,申报流通图书馆读者多为城市下层、有初等识字水平的店职员和工人,多数是旧式店铺(特别是零售业商铺)店员,政府和公共事业部门下层职员(如报社校对员、学校勤杂工),也有工厂熟练和半熟练工人。他们大多出身相对富裕的农民家庭,有小学或中学文化,农村破产后被迫搬迁至城市。他们多喜欢读书看报,上海这样印刷产业发达的城镇培养和满足了这个需求。

1934年申报流通图书馆阅览室位于今天上海南京东路

1934年申报流通图书馆阅览室位于今天上海南京东路

柳湜等在《读书生活》“创刊号”中称这些读者为中国“少数中的多数”[28]。在他们看来,因为中国有75%的人口不识字,所以这些识字劳工是中国的“少数”。同时,因为他们是“劳苦大众”,并不是少数的“有钱人”“有闲人”,所以,他们又是中国的“多数”[29]。他们正是要发展植根于这些劳工的新式教育和城市文化。“我们自己一向就为生活挣扎,从未有过多余的时间要用来排遣……想读几页书,为的是想求一点与自己的实际生活有关的知识,用它去打开自己的眼睛,启发自己的认识……展现在我们当前的是万花缭乱的世界,艰辛酸辣的生活,我们时时在抗争中,但是我们如何才能维持生存,如何可使生活向上,不仅需要勇气,毅力,也需要认识。认识之一泉源是读书。《读书生活》就是在这一点意义上,它想尽一点小小的任务……”[30]

一 记录生活,组织情感

柳湜等人征集劳工自己撰写的散文和日记,鼓励他们记录自己的生活。柳等将这些自传体散文和日记发表在《读书生活》的 “生活纪录” 专栏,定期将专栏文章装订成书,取名《生活纪录》出版发行。1936年出版的一本《生活纪录》封面罗列了作者的职业,包括船夫、小贩儿、编译、校对、练习生、小姐、婢女等[31]。这些自传体散文和日记值得关注的地方,并不是其中展示的城市劳工生活的困苦,而是劳动者的私人生活。这一点不同于“大革命”时期的劳工纪实文学。“大革命”时期刊登的大量劳工纪实文学和工人自述,往往叙事极具戏剧性,道德色彩强烈。这样的叙事方式在当时更能激起读者对外国工厂主的愤恨,对工人运动的同情[32]。与此相比,《读书生活》上的“生活纪录”有所不同。我们能找到上百篇的生活纪录,呈现出万花筒般的城市劳工的私人生活片段,但很难找到一个宏大叙事。首先,这些《生活纪录》展现的是多元化的城市劳动群体,不仅仅包括传统的产业工人,也包括店员、学徒、报社校对员、小姐等。其次,这些记录不只专注工厂空间,工作是作为劳动者日常生活的一部分出现的。城市底层的焦虑、情感、生活的艰辛,是通过日常生活衬托出来的。相比“大革命”时的纪实文学和工人自述,《生活纪录》突显的是鲜活的个体以及他们丰富的日常和情感。

1936年由读书生活社编辑的《生活纪录》封面

1936年由读书生活社编辑的《生活纪录》封面

比如,一些作者描述离开农村到城市的经历。作者萧强来自相对富裕的农村家庭,父亲买卖破产后,萧和他的几个兄弟被迫带着妻儿搬离几世同堂的大家庭,开始独立的小家庭生活。萧因此也终止了学业。为了谋生,萧尝试了几个职业,包括为城里富人的孩子辅导功课,做店铺的伙计等。他发现自己打工的店铺,竟然曾经由他父亲经营,这让他难堪。他给富人家孩子辅导功课,却没有时间陪伴自己的孩子,这让他懊恼、困惑 [33]。另外一名作者金曼辉是旧式店铺学徒。家道没落,为了寻求谋生到镇上做学徒,终止了学业。试图坚持阅读和写作。他在几家店铺做学徒的经历或不幸或令人啼笑皆非[34]。还有一篇署名侔天,他辍学后来到城市,做学校保洁工人。经常从学生厕所的垃圾桶里捡些被丢弃的杂志来读,时常看到学校里学生不认真读书,挥霍大好时光,对此感到非常气愤[35]。

《读书生活》编辑慎重地对待记录中展示出来的日常和情感,在持续征集自传体散文的同时,编辑夏征农运用文学引导读者认识和组织自己的情感。夏征农1929年参加宝山路的一个飞行集会时被捕入狱,次年出狱后决定全心转向文化运动,加入了左翼作家联盟,倡导文艺大众化,是工农兵通信运动的重要组织者之一[36]。他将文学和组织劳工创作文学作为实践革命的主要手段,编辑了《读书生活》、《太白》半月刊、《新认识》等刊物。与李初梨等革命知识分子相同,夏征农认为要推动无产阶级革命在中国的发展,文艺应担当起社会组织形式的功能,文学不应该是精英作家的批评和赏析,也不应该是个人休闲消遣的媒介 [37]。

夏征农创建了《文学讲座》等系列青年写作栏目,还给城市青年和底层劳工创作了一本名为《怎样自学文学》的教材。他在讲座中强调文学能够帮助劳工梳理生活经历、组织情感,发展出超越个人的社会认识。针对劳工写作表达出的强烈的个人情感和生活经历,他指明情感既不是普遍的也不是个人的,情感和情绪往往受到社会和经济影响,并提出“生活型”和“同情”两个概念。即不同的生产关系和由其决定的经济条件,将导致不同的生活方式和状态即“生活型”,而“同情”往往产生于属于“同一生活型”的人们之间。他在教材中举了个例子。一个姓李的是中央银行的买办,结了几次婚,但是每一个老婆都没能给他生儿子。姓李的买办因而十分沮丧。同时,一个姓张的工厂工人也结婚了。但他的妻子每年给他生一个儿子。姓张的工人因而也十分沮丧。虽然他们都很沮丧,但是他们有截然不同的“生活型”,所以,买办李不可能理解工人张的沮丧,反之工人张也不可能理解买办李,李与张之间不可能产生“同情”[38]。

夏征农文学教育的重点是劳工写作劳动生活。他鼓励个体劳工跳出自己的世界,观察、记录、归类身边更多人的劳动经历。他鼓励劳工读者创作“典型”,包括“典型”的老板形象、“典型”的失业经历,建议劳工作家观察尽可能多的老板,不仅仅从私人的角度考虑,而且要从生产关系的角度考察工人和老板的关系,思考为什么一些权力老板有,而工人却没有[39]。夏的建议十分有针对性,因为他的读者大多数是像胡勉农一样20岁左右的店员和学徒[40]。从来信和读者调查中知道,他们当中很多在旧式店铺工作,除学习技能、帮工外,还要负责店铺老板家人的起居。店铺老板与学徒之间是封建式的师徒关系。有时学徒会被老板当成家庭一员,有时也会受到责骂。很多学徒和店员的记录中都提到自己的老板不喜欢他们私下读书、看报。甚至学徒会因为私藏报刊而被逐[41]。

夏征农还鼓励失业劳工创作“典型”的失业经历。30年代经济萧条和政治时局动荡,城市人口失业率上升。《生活纪录》多篇提及失业的经历。他鼓励劳工以文学的形式讲述和交流自己的经历,发掘其中的普遍经历,撰写“典型”的失业故事,激发劳动者之间的“同情”而不是竞争[42]。这样的创作过程是一种基于劳工日常生活的思想教育,其目标不仅是优秀的文学作品,更是发展劳工的社会认识和基于相同经历的阶级意识[43]。

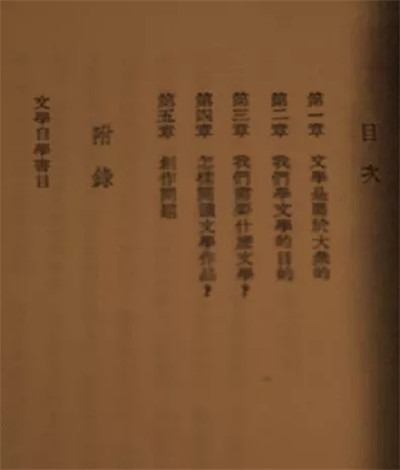

夏征农、佛朗著《怎样自学文学》目次,读书生活出版社出版,1936年出版

夏征农、佛朗著《怎样自学文学》目次,读书生活出版社出版,1936年出版

1927年后随着国内外形势的变化,左翼知识分子开始走向农村、工厂、社会底层,开展工农兵通信运动,让文学走向大众 [44]。左翼作家展开了有关无产阶级文艺大众化的讨论 [45]。夏征农等围绕《读书生活》的文学教育实践是在这样的背景下展开的。对于《读书生活》的知识分子来说,文学走向大众不仅仅是创造革命文学,更是发展革命文化。他们组织青年劳工创作文学,抒写生活和情感,发展不同于以往消费主义和精英主义的城市大众文化。他们的文艺大众化实践重点是劳工大众的创造和参与,是劳工大众与像夏征农一样的革命知识分子的互动,以及共同创造新的城市革命文化。无论是劳工作家的作品还是革命知识分子的,都是这个正在发展的革命大众文化的一部分。由此,夏组织的文学实践活动并没有将文学作品本身放在首位。恰恰在这一点上,夏和另一名左翼作家茅盾产生了分歧。

《读书生活》创刊半年后,由夏征农主持的“青年创作”专栏向茅盾发出邀请。此时茅盾已经发表《子夜》并受到城市读者青睐。茅盾是左联成员而且推崇青年作家,夏邀请茅在情理之中 [46]。茅盾针对《读书生活》此前发表的17篇青年作家的作品,发表了一些建议。这些建议全部指向作品质量,丝毫没有考虑作者劳工的身份。他从“题材”“人物描写”“情节的展开”“创作过程”等几个“技术”层面评价,认为除题材广泛这一点值得称赞外,这些作品都是失败的[47]。他强调作家必须有丰富的经历,专注创作过程,提高自己的“技巧”,还向青年作家解说如何寻找情节焦点,删减,扩展等技巧[48]。

茅盾的指导意见暴露出一个重要的问题:在30年代中国,当革命知识分子走向了大众,深入到社会底层,当大众参与到文学生产创作中,应该如何评价“青年创作”和“生活纪录”这样的劳工文学?如何看待《读书生活》这样的文化实践?这些问题对于夏征农等参与到工农兵通信和文艺大众化运动中的革命知识分子来说,重要而紧迫。茅盾重视文学作品,坚守作品的“文学性”和“艺术性”,但他并非不支持《读书生活》这样的文艺大众化实践。茅盾在此前无产阶级文艺大众化讨论中提出了“政治革命”与“文化革命”谁先谁后的重要命题[49]。在他看来,在30年代中国,文学仍然主要是知识分子的职业,文学创作仍然是职业作家的实践,是专业技能、技巧的体现。虽然中国已经开展了文艺大众化运动,但这样的运动的开展和深入不可避免地依赖“政治之力的帮助”[50]。只有在政治革命成功或政治环境宽松的无产阶级政权下,才会出现变革性文学和文化。左联倡导的工农兵通信运动源于苏联,他认为工农兵通信运动在苏联取得成功的前提是苏维政治革命的成功。苏维埃政权下脑力劳动和体力劳动的差异逐渐消失,劳工大众自然而然地融入到文化、教育、知识领域,劳工生活成为主流,这些都有助于无产阶级文学和文化的发展。30年代中国政治环境恶劣,作家们“麇集于上海一隅”,这些客观状况在茅盾看来限制了中国无产阶级文艺大众化的开展[51]。30年代《读书生活》等的实践因而也仅能做到使革命知识分子走向大众,熟悉劳工生活,提高知识分子自己的思想,劳工创作的价值也仅在于此。文学在30年代的中国依然主要是知识分子的职业实践。劳工作家的作品也还不是无产阶级大众文学。

相比之下,从《读书生活》的实践上来看,夏征农等并不认为政治革命是缔造革命性文化的前提。柳湜此前就明确指出,“大革命”失败的重要原因是革命缺少广泛的思想文化运动。深入劳工大众,开展思想文化教育,这正是他们不约而同地走到一起组织《读书生活》的初衷。劳工大众抒写、记录、反思日常,恰恰是在发展革命性的大众文化。在回应茅盾时,夏征农反复强调这些作家的劳工身份和经历。他指出《读书生活》的劳工作家与职业作家有着完全不同的生活,与脱离大众的多数精英作家相比,劳工作家并不需要丰富生活。夏在给茅盾的公开回信中,热情洋溢地鼓励“青年创作”专栏的劳工作家。他说:“你们多数是店员学徒、体力劳动者,你们的生活,就是最有普遍性、最有积极意义的、站在社会尖端的生活。只要你们不是有意把自己的生活孤立起来,你们认清自己的生活是包含在社会生活里面,使自己的活动成为社会活动的核心,那么,就可以说,你们是有丰富生活的,对生活是有深切体验的。”[52] 在夏看来,茅盾指出的“人物描写”和“情节”故事展开等问题, 本质上说明这些劳工作家还缺乏对于劳工生活的“认识”,并不完全是缺乏“技术”而导致。

对于夏征农等《读书生活》知识分子来说,劳工创作文学的过程就是持续认识生活和社会的过程。作品的“文艺性”、“通俗性”乃至文学“技术”问题,都有可能在这一过程中得到推进;知识分子和大众都有可能提高。只要持续创作,赋予劳工日常以意义,他们就在孕育一种不同于30年代中国城市精英主义和消费主义的革命文化。《读书生活》的出现恰恰生长在30年代中国政治革命的落潮期,并深深植根于条约口岸城市发达的资本印刷文化、社会土壤中。夏征农等并不认为政治革命和无产阶级政权是缔造革命性文化的必要前提。

二 认识生活

城市劳工不单单感兴趣自己的生活,很多读者来信热情洋溢地评论社会时事新闻。艾思奇和柳湜通过与读者的通信引导这些读者的世界观。艾和柳是30年代中国社会科学家联盟成员。现有研究关注他们为马克思主义中国化和毛泽东思想做出的贡献 [53]。但这些研究没有充分解释马克思主义哲学和社会科学的大众化为什么会出现在30年代的中国,如何在城市革命背景下理解大众化。

艾、柳的大众化着眼城市日常生活和底层的精神世界,通过对城市社会问题的哲学社会解析,在读者中培养历史的、唯物辩证的人生观和世界观。在他们看来,那些貌似互相没有联系,十分琐碎、困扰个人生活的“社会问题”实际上是相互关联的。资本主义结构性的矛盾能够充分解释它们的出现,而且只有从资本主义结构性矛盾的这个角度来“认识”这些经历和问题,才能发现万花筒般的“社会”是有整体性的,“社会问题”是有其一致性的。在此种“认识”的基础上,中国的劳苦大众才能真正理解困扰他们生活的各种经历。

在这样的思路下,柳、艾将“资本主义”由一个十分抽象的、结构性的社会经济矛盾转化为个体生活经历。资本的矛盾变成了鲜活具体和细腻的体验。更重要的是,在这样的思考中,个人的生活经历和实践并不在资本社会系统之外,而是资本社会的有机组成部分。个人生活与资本社会相互作用,个人生活方式关系到资本社会矛盾的延续。在社会问题的讨论中,他们往往给予抱怨生活的读者两种选择。要么继续目前的生活方式,从而延续目前的矛盾重重的资本社会;要么认识自己生活矛盾的来源,认识资本社会的本质,寻找改变自己和社会的途径。他们认为这些变化不一定是彻头彻尾的经济和社会关系的转变,宏大的革命性变化必须植根于日常生活的需求和转变。由此,他们的大众化努力中,不起眼的日常生活就成为了革命政治的本源。对革命的诉求植根于一个个鲜活具体的生活实践,每个自觉珍视生活的人都成了潜在的革命主体。

下文介绍柳湜对影星阮玲玉自杀的分析和艾思奇对爱情观的评论,展示他们如何向读者阐释婚爱生活遇到的问题是资本时代特有的问题 [54]。1935年3月8日国际妇女节,演员阮玲玉在上海自杀。一时成为媒体话题。阮出自一个典型的小市民家庭。自小丧父,阮母开始在姓张的富人家当佣人。多年以后,张家儿子张达民提出娶阮玲玉为妻,但因为阮出身卑微,张家不赞成。阮后与富商唐季珊生活,遭到唐的虐待。许多读者把阮的卑微出身与她恋爱受挫的经历建立联系。一位名为叶小秋的女性读者就阮之死写了一封长信给柳湜。信中要求《读书生活》对这一事件发表看法,并就爱情这个问题给与同样为阮落泪伤神的女性朋友提供建议 [55]。

在给叶的回信中,柳提出阮死的“主观原因”和“客观原因”,但强调 “主观原因”是根本 [56]。他认为商品化了的中国“社会”确实使得阮难以得到纯洁的爱情,自由恋爱难以实现。然而,他不同意把阮的死完全归咎于“社会”。“社会”仅仅是阮死亡的“客观原因”[57]。阮主观上没有“认识”到她的爱情生活受挫的社会根源,却选择自杀了结一切,这意味着阮不仅成了商品化“社会”的受害者,也成了商品化社会的被动“支持者”[58]。他注意到,当被商业利益驱动的媒体不断侵犯阮的隐私,阮开始十分在意媒体;她关心媒体所谓的“贞操和贞节”的话题,甚至害怕抛头露面,没有勇气出庭当面指证唐季珊。在柳看来,自杀是阮为了保护“私生活”、逃脱“社会”的最后挣扎。可悲的是,她的死再次成为了商业媒体的卖点,她的挣扎又一次失败了。柳湜呼吁中国女性“不能跟阮玲玉走”,阮不应是中国女性的典范 [59]。

柳并没有动员读者报复“社会”。他强调读者首先要“认识”自己的生活和所处的时代,期待读者能够认真思考自己的生活,并在思考基础上做出如何生活的决定。在一封写给读者的信中,他说,我们所谓的“生活指导”的含义是“指示一些生活的逻辑,即一方面指示读者从读书认识生活,一方面从生活中展开认识”[60]。

艾思奇与柳湜主持的专栏配合回复和发表一些有关爱情和感情生活方面的讨论。与柳湜相比,艾思奇的哲学教育给读者带来的是一种世界观。读者徐晓云在阅读了几篇关于爱情的社会分析后,写信表示她的青年女伴对于爱情的本质是什么,以及这个本质是否变化,无法达成共识。尽管徐的一些女伴认为恋爱是人类对性爱渴望的表现,不会随时间而改变,但徐本人怀疑这个观点 [61]。

艾思奇(1910-1966)

艾思奇(1910-1966)

艾思奇的回应整体上把恋爱的问题转化为历史唯物主义研究的对象。他指出“自由恋爱”是20世纪中国的新生事物。自由恋爱观对自由、平等的渴望体现了资本主义私有财产所有权在中国的发展。资本业主推崇的自由、平等价值观与自由恋爱提倡者所提倡的自由平等观,都属于资本主义文化,都是一种对抗封建家族、权力等级的新文化。

如果自由恋爱是历史的进步,那徐晓云等读者应该如何理解由自由恋爱而产生的各种“社会问题”,特别是在追求自由恋爱中的不幸遭遇呢? 艾指出20世纪中国自由恋爱的问题源于资本主义生产关系和私有财产权,一个人在恋爱关系中常常想完全“拥有”对方。这虽然显示了热恋双方的激情,但现实生活中谁控制更多的经济手段,谁就更有权力占有爱情“拥有”对方。艾把拥有爱情与资本家占有财产做类比,进一步指出所谓的“平等”指的是财产拥有者之间的平等。他发现很多年轻人认为“自由恋爱”是指“思想行动之协调、人品学问之相当”[62]。艾思奇犀利地指出这意味着恋爱双方必须来自同一个社会阶层,自由恋爱很少发生在一个有钱人家的女儿和每日为了养活自己而疲于奔命的工人之间。他慨叹:工人大部分时间都花在工作养活自己上,怎么能发展与有钱人家小姐相似的“人品学问”?他强调虽然个人自由和恋爱关系已经发展到了前所未有的程度,但是“自由恋爱”实际上是“资本家和小资产阶级的特权”[63]。

艾思奇认为资本主义经济和社会关系的延续是自由恋爱问题的病根。艾注意到很多青年男女为了自由恋爱这个信念做出牺牲,甚至不惜生命牺牲。在他看来,这样的牺牲不仅仅证明自由恋爱观在中国的存在,也说明中国当下的社会发展制约束缚了青年人对平等、自由两性关系的追求。当一个人挑战自由恋爱的“经济限制”,追求不同社会阶级之间的平等恋爱关系,一方必须做出牺牲以换取恋爱自由。经常有新闻报道富裕家庭的女儿为了嫁给心爱的穷小子,不得不放弃自己富足的家境,离家出走甚至与父母断绝关系。他诙谐地评论到这是一个相对好的结局,更多情况下是富家女被逼无奈而自杀。艾预测私有财产不再存在的时候,恋爱关系的性质会发生改变。恋爱会建立在相互尊重平等的基础上,从“经济限制”中解放出来[64]。艾思奇与读者的通讯文字顺畅,思路清晰。不仅渗透出其深厚的马克思主义理论修养和高超的文字能力,更能深刻地体会到他对读者思维推进式的引导和教化。

结 语

艾思奇、柳湜、夏征农等发展的革命文化不是工具性、策略性的宣传[65]。他们关注城市底层的日常生活,关注劳工的心灵和头脑。他们的实践中,阶级不仅是一种经济和生产的关系,也是具体的生活经历和方式。更重要的是,这些共产主义教育者并不认为城市劳动者天生就具有阶级意识,相反,劳动者的共同经历仅仅使他们有可能形成相互的理解和同情。教育和文化因此成为政治动员和社会革命的必要条件。他们也并不认为政治革命和无产阶级政权是缔造革命教育和文化的必要前提。他们基于劳工日常的革命教育和文化生长在30年代中国政治革命的落潮期,并深深地植根于条约口岸城市发达的资本文化、社会土壤中。他们创造性地把马克思主义的思想运用到了文化和日常生活当中,使得文化、教育和宣传不再是政党政治的传声筒,而真正成为一种内在于革命的文化政治。这种文化政治也表现出了其全能化的倾向,即政治深深地渗透到日常生活当中去,马克思主义世界观和资本矛盾往往成为城市大众生活中所有问题的根源。

毛泽东领导的农村革命一直以来是中外学界中共革命研究的重点,而对同时期中共力量在城市的发展,城市革命与乡村革命的关系,我们还知之甚少 [66]。艾思奇等革命知识分子的文化实践表明了此时期文化政治在城市革命中的重要性。近十几年的社会文化史方面的研究揭示了三四十年代城市底层日常生活的多样化,证明了经典马克思主义意义上的“工人阶级”在近代中国并不是一个同质的群体;工人群体中有不同的地缘、性别、语言等文化差异 [67]。然而,我们还尚未能够充分地回答在上海这种殖民民族资本聚集的城市,千万城市劳工的日常生活中,这些文化差异是否与资本与资本生产关系(阶级)发生关系,怎样发生关系 [68]。艾思奇等的文化教育实践表明,此时的革命知识分子并不排斥城市劳工大众的多样性,相反,他们的实践从一开始就关注城市底层生活的多样性,并将其日常生活视为革命文化教育的资源。与此同时,他们把识字劳工这样的城市群体视为革命动员的对象,不仅因为劳工在经济生产关系中受压制的地位,更是因为他们对读书写作的兴趣,以及他们在30年代中国城市的资本和殖民文化霸权中所处的被征服的地位。柳、艾等利用资本印刷媒体和城市空间创造出一个服务于这些底层的文化生产空间,让工人写作,成为文化生产者。他们整理发表底层的日常生活经历,却又不止于此。他们引导鼓励店员塑造“典型”的老板形象,鼓励失业青年抒写“典型”的失业故事,关注小市民女性对于恋爱生活的讨论,引导认识自由恋爱的历史和社会的局限。他们与识字劳工合作,试图创造一个以城市底层和日常生活为中心的城市文化。这样的文化政治实践在30年代革命知识分子中并不例外。中国共产党第六次全国代表大会第二次会议以后陆续组织扶持多个领域的左翼知识分子联盟,整合左翼知识分子,这些知识分子在30年代文化实践的一个重点,就是将底层特别是体力劳动者的经验纳入到文学、社会科学、美术、戏剧、电影、语言、教育、音乐等各个领域,创建一种新的城市革命文化[69]。

诚然,基于日常生活的思想文化宣传,正是在政治经济革命落潮之时成为了中国共产党延续革命的手段。然而也正是在这样的契机下,革命知识分子积极思考自身与革命,知识文化与政治之间的关系,深化革命。他们在思想和文化上的诉求与实践从根本上拓展了革命的范围,丰富了革命的内涵。革命知识分子此时对于社会科学、文化文艺理论的深入研究,面向普罗大众的文化教育活动,为中国共产党提供了重要的理论资源,改变了早期中国共产党在马克思主义理论,特别是科学社会主义理论和宣传匮乏的局面。同时也为它在城市占领了意识形态的高地,为其在40年代重返城市起到了不可忽视的作用。

木刻版画:城市中的识字劳工(1934年12月出版《读书生活》杂志封面图片)

木刻版画:城市中的识字劳工(1934年12月出版《读书生活》杂志封面图片)

注释:

[1][2][3][4][5]《读者问答集》第1集,第6—7页,上海申报图书馆出版社1934年版。

[6]关于申报流通图书馆指导部的由来、《读书生活》的建立和读者的背景统计,参见《申报流通图书馆第二年工作报告:纪念史量才先生》,上海申报图书馆出版社1935年版。

[7][8]李公朴:《我与〈读书生活〉》,《李公朴文集》,第888页,云南人民出版社1987年版。

[9]见程凯《革命的张力:“大革命”前后新文学知识分子的历史处境与思想探求(1924—1930)》,第6章,北京大学出版社2014年版。王晓渔:《知识分子的“内战”现代上海的文化场域:1927—1930》,第5章,上海人民出版社2007年版。

[10]艾思奇生平见《艾思奇生平年谱,1910—1966》,《艾思奇全书》第8卷, 第929—963页。柳湜生平见柳树滋:《柳湜同志的生平、著作和思想》,《柳湜文集》,三联书店1987年版。关于夏征农,见包子衍、许豪炯、袁绍发:《夏征农谈他的文艺生涯及其他》,《新文学史料》1990年第4期。

[11]关于《读书生活》编辑部的组建,见刘大明、范用:《一个战斗在白区的出版社:读书出版社 1936—1948》,范用编:《战斗在白区:读书出版社1934—1948》,第3 —11页,生活·读书·新知三联书店2001年版。

[12]关于当时《读书生活》杂志受众的讨论,见李公朴:《我与〈读书生活〉》 。

[13]参见《毛泽东书信选集》,第80页,人民出版社1983年版。

[14][53]Nick Knight, Marxist Philosophy in China: from Qu Qiubai to Mao Zedong, 1923-1945,Dordrecht:Springer, 2005;Joshua A. Fogel, Ai Ssu-chi’s Contribution to the Development of Chinese Marxism,Cambridge, Mass.:Harvard University, 1987.

[15]参见《宣传工作的目前任务》(1928年7月10日),《中央通告第四号——关于宣传鼓动工作》(1928年10月1日),收入《中国共产党宣传工作文献选编(1915—1937)》,第822 —832、837 —843页,学习出版社1996年版。

[16]系统的社会科学理论的翻译、介绍,特别是马克思主义历史唯物辩证法恰恰出现在“大革命”后。左翼文学与社会革命的深入讨论也出现在这一时期。见阿里夫·德里克:《革命与历史:中国马克思主义历史学的起源,1919—1937》,江苏人民出版社2008年版;程凯:《革命的张力》;耿睿勤:《马克思恩格斯著作在中国翻译出版的历史概述》,收入宋原放主编:《中国出版史料》第1册(上),山东教育出版社2001年版。

[17]见苏智良、江文君:《中共建党与近代上海社会》,《历史研究》2011年第3期;杨卫民:《摩登上海的红色革命传播——以中共出版人的社会生活实践为例(1920—1937)》,博士学位论文,上海大学2013年。

[18]见程凯:《革命的张力》,第237—244页。大革命时期宣传,见王奇生:《北伐中的漫画与漫画中的北伐》,《南京大学学报》(哲学、人文科学、社会科学版)2004年第3期。

[19]《中国共产党组织史资料》第2卷上册,第22页,中共党史出版社2000年版。

[20]夏衍:《懒寻旧梦录》,第289页,三联书店1985年版。

[21]《读书生活》英文刊名为“Intelligence”,编者指出这个词的含义是“应用‘消息’,对客观事实运用思想,以达于‘理解’与‘认识’,以求环境的改造”,能更恰当体现出刊物的宗旨。吴耀宗:《Intelligence——本刊西名解说》,《读书生活》,第3卷,第1期,1935年。

[22][25]柳湜:《从五四运动到今日》,《柳湜文集》,第 703—704页。

[23]李玉非:《柳湜年表》,李玉非等编:《柳湜教育文集》,北京教育科学出版社1991年版 。

[24]柳湜:《什么是思想与文化运动》,收入《柳湜文集》,第687—693页。虽然柳对文化的关注植根于中国本土的政治环境,但此时期欧、日马克思主义者同样关注文化与社会革命的问题(如卢卡奇、葛兰西、户坂润)。

[26]“店员”占读者35%,“职员”占15%,“学生”占20%,“工人”“公务员”“失业”“商人”(这里主要指小商贩)、“教员”“学徒”共计25%左右。“读者职业分类”图表,《申报流通图书馆第二年工作报告》。

[27]见立达(顾准):《上海职员与职员运动(一)》,《职业生活》1939年第l期。

[28][29][30]“发刊词”,《读书生活》1934年1月刊。

[31]见《生活纪录》,李公朴等编辑 ,上海读书出版社,1936年出版,封面。

[32]S. A. Smith, Like Cattle and Horses—Nationalism and Labor in Shanghai, 1895-1927,Durham and London:Duke University Press, 2002.

[33]萧强的个人记录出现在 《读书生活》第1卷,第9期,1934年。

[34]金曼辉:《押典内》、《三家店的学徒》,《读书生活》第1卷,第2期,1934年。

[35]侔天:《在厕所里遇到许多名作家》收入《生活纪录》。

[36]包子衍等:《夏征农谈他的文艺生涯及其他》 。

[37]见程凯:《革命的张力》,第253—257页。

[38][39]黎夫(夏征农)、佛朗:《怎样自学文学》,第9—10页,第34页,读书生活出版社1936年版,1937年再版。

[40]此方面的读者经历见《读者问答集 第一集》。

[41]顾准对30年代旧式店员、学徒雇佣关系有十分类似的描述,见立达(顾准)《上海职员与职员运动》(一)第6页和(二)第23页。

[42]夏征农:“文学讲话”,《读书生活》第1卷,第1期,1934年。

[43]关于福本主义和中国知识分子关系可参见黎活仁:《福本主义对鲁迅的影响》,《鲁迅研究月刊》,1990年第7期。20、30年代一批扎根于后发资本主义和殖民资本土壤的日、欧马克思主义者都在思考和处理思想文化与社会革命之间的关系。见Walter L. Adamson, “Marx and Political Education”, The Review of Politics, Vol. 39, No. 3 (Jul., 1977)。

[44]《中国无产阶级革命文学的新任务——一九三一年十一月中国左翼作家联盟执行委员会的决议》,《文学导报》第1卷第8期,1931年。

[45] 齐晓红《当文学遇到大众——1930年代文艺大众化运动管窥》,《文学评论》2012年第1期。

[46][47][48]见茅盾:《给我未会面朋友的信—从《读书生活》一至六号所载青年文艺作品得的感想》,《读书生活》第1卷,第9期,1935年。夏征农:《致〈青年创作〉的作家们的信》,《读书生活》第2卷,第1期,1935年。

[49]茅盾:《文艺大众化的讨论及其它——回忆录[十五]》、《“左联”前期——回忆录(十二)》,唐金海等编:《茅盾专集》第1卷上册,福建人民出版社1983版。

[50][51]茅盾,《文艺大众化的讨论及其它——回忆录(十五)》,第756页。

[52]夏征农,《致〈青年创作〉的作家们的信》。

[54]本文主要关注城市底层读者对阮事件的回应以及中共、左翼知识分子如何将读者对个人情感生活的关注转化为革命教育的资源。

[55][56][57][58][59]柳湜:《不能跟阮玲玉走—答叶小秋女士》,《读书生活》,1935年第1卷,第11期。

[60]柳湜:《如何生活》,《读书生活》期刊,1935年,第一卷,第9期 。

[61][62][63][64]艾思奇:《恋爱的本质是性行为吗?——答徐晓云君》最初出现在《读书生活》,1935年第3卷第3期。

[65]见裴宜理:《安源:发掘中国革命之传统》,阎小骏译,香港大学出版社2014年版。

[66]见Xiaoping Cong, “Planning the Seeds for the Rural Revolution:Local Teachers’ Schools and the Reemergence of Chinese Communism in the 1930s”, Twentieth-century China, Vol. 32, No. 2 (2007)。刘昶:《革命的普罗米修斯》,黄宗智主编:《中国乡村研究》第6辑,福建教育出版社2008年版。

[67]见韩起澜著:《苏北人在上海,1850—1980》,卢明华译,上海古籍出版社、上海远东出版社2004年版;Gail Hershatter(贺潇),The Workers of Tianjin, 1900-1949,Stanford:Stanford University Press, 1986。

[68]见 Wai Kit Choi,“Revolutionary Shanghai:Rethinking Class and the Politics of Difference through Chinese Communism”,Science & Society , Vol. 73, No. 2 (April ,2009).

[69]近期上海人民出版社出版的“上海左翼文化研究丛书”考察各领域文化实践,包括曹树钧的《“剧联”与左翼戏剧运动》,吴海勇的《“电影小组”与左翼电影运动》,乔丽华的 《“美联”与左翼美术运动》。

长按二维码支持激流网

为了避免失联请加+激流网小编微信号wind_1917

(作者:冯淼。来源:公众号 文学评论 。责任编辑:还朝)

(作者:冯淼。来源:公众号 文学评论 。责任编辑:还朝)